試しの裏とおこぼれ頂戴!!

私の必須アイテムは、水中スレートに太さの違う指示棒2本、水中ライト、それとアルミ合金の丈夫なハウジングに入ったコンデジだ。

これら一式がBCにぶら下がっている。

これに最近ではノーストロボで複数のライトを使っての撮影を始めてしまったので、当然BCに付いているDリングは足りなくなっている。

そろそろDリングがいっぱい付けられるテック用のBCに変えようかなぁ〜と考えていたら、コンカラーのコウタローが「テック用は、バックマウント式のBCなのでバランスが変わるから、買う前に僕の使って試してみたらどうですか」だって。

いい奴だねぇ〜。

さっそく借りてナズマドへ。ちょっと面白い形のテック用BC、タンクベルトは2本あるのね。あら右肩に排気バルブないじゃん。エアー抜くのはインフレーターが主流になるのね。

お股にベルト通してウエストベルトに入れるってなかなか変わった止め方なんだな。BC自体に4kgのステンの板が装備されているから腰にウエイトを付ける必要がないみたい。

と確認しながら組み立てて、さてインフレーホースに中圧ホースを取り付けると・・・。

ブジュー!

インフレーターホースの取り付け部分がかなり摩耗している。結局エアー漏れが酷くて使えず、その部分のパーツを交換してから試してみることとなった。

もしかしてコウタロー、貸した理由はBCのメンテナンスが狙いだったのか??

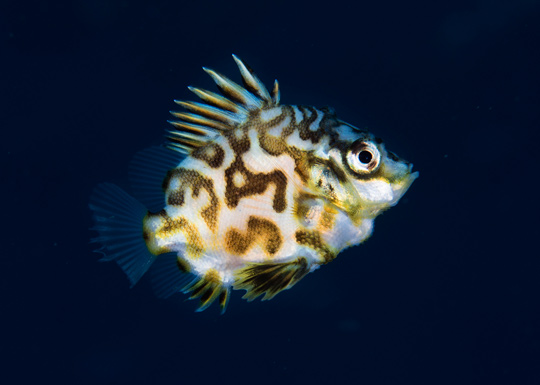

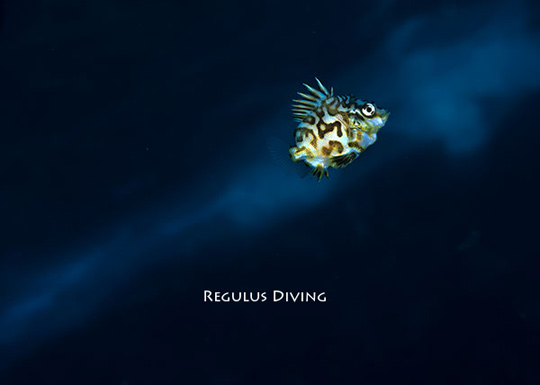

さて写真はなんと驚きのツボダイの幼魚である。

ツボダイは、水深200m〜400m辺りに生息する深海魚なのだ。もちろんダイビングで拝める代物ではない。

ポイントはナズマド。その日は弱い南西の風が吹いていたのでエントリー口に大量のゴミや海藻が溜まってたが、この時は目もくれず、最近出没している大型のサメを狙って捜索開始。

でも同業者はナズマド入る度にサメに会っているのだが、私は影すら見ることができない。まじ嫌われちゃったみたい。

この日もサメは見られずとぼとぼとエントリー口に戻ってきたら、スタッフの水谷が中層に浮く変な魚を撮っていた。

近づいて見てみると、体長4cmほどの背びれのトゲトゲが目立つ見たこともない魚だった。

これがツボダイの幼魚なのだ。

水谷曰く、ゴミの下にいたら「私を撮ってぇぇ〜」と言わんばかりに、真っすぐ水谷のところに降りてきたらしい。

こんなこともあるんだね。もちろんおこぼれを頂戴は必然でしょ。

ツボダイの幼魚、果たして幼魚期はゴミや海藻に紛れて浮遊生活を送っているのか、潮流の関係で浅いところまで運ばれて海藻に紛れていたのかはわかりません。

どちらにしろ、おそらく生態写真は初記録になるんじゃないかなと勝手に思っております。

加藤 昌一

横浜出身、獅子座

昭和30年代生まれ、気分は昭和50年代

1992年にレグルスダイビングを設立する。フィッシュウオッチングの草分け的存在。

飽くことなく潜り続け、水中生物は分け隔てなく撮り集めているため、膨大なフォト・ストックを有する。

ガイド業も第一線で活躍しているが、写真家としても注目され、「エビ・カニガイドブック」「ウミウシ 生きている海の妖精」「スズメダイ」「海水魚」を出版する他、さまざまな水中写真を図鑑や雑誌に多数提供している。

水中生物だけではなく、陸の生き物も大好き。特に爬虫類が大好き。

伊豆諸島・八丈島

レグルスダイビング

〒100-1511

東京都八丈町三根1364-1

Tel/Fax:04996-2-3539

バックナンバー

- 2020.12:ガイドの楽しみ

- 2020.11:生態写真に点数を付けたら、負けてしまったという件

- 2020.10:常時携帯

- 2020.9:告白

- 2020.8:圧を感じたい時もある

- 2020.7:拍子抜け

- 2020.6:対象物と寄り

- 2020.5:しばらく振りのお魚さん

- 2020.4:ウミウシは続くよ、どこまでも

- 2020.3:先が見えたら・・・

- 2020.2:メガネと透明度

- 2020.1:改訂版のウラ話

- 2019.12:訂正のタイミングと一発勝負

- 2019.11:人間も騙される凄い奴

- 2019.10:「旬を逃す」 それステータス

- 2019.9:体験ダイビング中の楽しみ

- 2019.8:訂正

- 2019.7:羊

- 2019.6:毎日少しずつ

- 2019.5:ローガンズとウミコチョウ

- 2019.4:60マクロレンズと105マクロレンズ

- 2019.3:オヤジ撮り

- 2019.2:被写界深度との闘い

- 2019.1:経験と勘

ガイドのつぶやき

- 三浦半島・葉山から

- 真鶴半島・湯河原から

- 伊豆半島・伊東から

- 伊豆半島・川奈から

- 伊豆半島・伊豆海洋公園から

- 伊豆半島・大瀬崎から

- 伊豆半島・平沢/静浦から

- 伊豆諸島・八丈島から

- 静岡・三保から

- 紀伊半島・尾鷲から

- 和歌山・串本/古座から

- 高知・沖の島から

- 鹿児島・屋久島から

- 沖縄・本島から

- 沖縄・久米島から

- 沖縄・西表島から