その後のクジラ

昨年末から話題になっている八丈島周辺のザトウクジラ。12月にはNHKの取材班が来ていたのですが、その時一緒に鯨類学が専門の先生も一緒にいらっしゃっていたのだそうです。

その方が八丈町役場の大会議室で講演会をしてくださると言うので、行ってきました。

大会議室と言っても、入れるのは60名程度。いつもはその人数さえ集まることが少ないそうですが、この日はぎゅうぎゅう詰めの満員御礼。町長を始めとした役場関係の方、学校関係、そしてダイビング事業者が中心に、大勢集まっていました。そしてその様子をNHKも取材をしていました。

この講演会の模様は翌朝の「おはよう日本」で放送されたそうです。私は見ていないのですが、放映時間は短くて、約1時間半の講演内容を伝えるものではなかったようです。

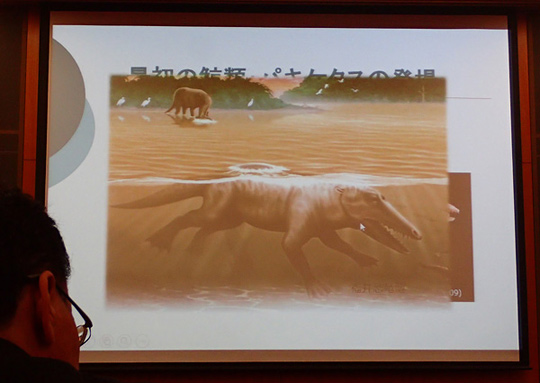

講師の加藤先生のお話は、ご自身の経歴などの紹介から始まり、クジラの祖先や進化の過程、現在の分類についての話しに続き、1時間くらい経ったところでようやくザトウクジラの話しになりました。

若干前置きが長いように思えましたが、要はザトウクジラというのは、他のクジラとちょっと違う身体の特徴、生態があるんだよ〜ということをお話になりたかったようです。

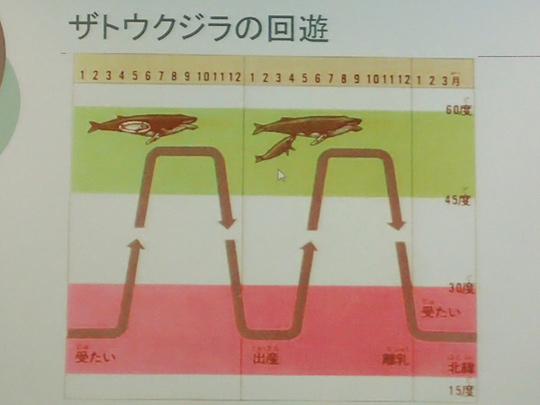

私にとって最も興味深かった点は、ザトウクジラは、夏は北極や南極に近い高緯度帯、冬は赤道に近い低緯度帯を回遊しているのだけれど、どんなに赤道付近に近づこうとも、それを越えることはない。

つまり、北半球と南半球のクジラが行きかうことはないということ。

そして、かなり几帳面に同じ場所を回遊しているということ。今まで沖縄で越冬していたクジラが、ちょっと来年は小笠原に行ってみようかなあなんて気まぐれを起こすことはないのだそうです。

ですから、何かよほどの理由がない限り、初めての場所で越冬するというのは考えられない。八丈島で越冬するクジラが出現したということは、学者さんとしては「びっくりぽん!」(本当にそうおっしゃいました)。

さて、ここでようやく「なぜ?八丈に」というお話に入ります。

理由はきっと簡単なものではなく、複数の要因が考えられるのだろうと思うのですが、先生が一番大きな理由として考えているのはザトウクジラの増加でした。

私たちが想像するより、はるかに急激に増加しているのだそうです。

このペースが続くと、単に喜んでいるわけにもいかず、各地での座礁、漁業や海運業への影響など、仕事や生活に支障をきたす人も現れるはず。

また、ホエールウォッチングをビジネスで考える人が増えることを予想するのであれば、自治体や事業者に任せているルール作りを、国が取り組まなければならないかもと。

今、八丈島で越冬しているクジラたちは、八丈島周辺だけではなく青ヶ島辺りにまで足を伸ばして、広い範囲の中で生活している模様。小笠原で越冬していたクジラたちの一部が、南側へ逃げ出すことはできない(赤道は越えない)ので、北側の八丈島へ越冬場所を移したのかも知れないとのことでした。

そして、来冬も八丈島にクジラがやってくる可能性は、とても高いのだそうです。

たくさんの人達の思惑をよそに、黒潮の中で遊ぶザトウクジラたち。まだしばらく目が離せそうにありません。

水谷 知世

昭和40年代生まれ

兵庫県出身

一見、負けず嫌いで男勝りというイメージだが、実は繊細な女性らしい一面を持つ、頭の回転はレグルス一番!!の頼もしい存在である。(レグルス親方・談)

伊豆諸島・八丈島

レグルスダイビング

〒100-1511

東京都八丈町三根1364-1

Tel/Fax:04996-2-3539

バックナンバー

- 2017.12:ご挨拶の季節

- 2017.11:頑張れ!マイホーム

- 2017.10:秋の黒潮

- 2017.9:夏のカメ狂騒曲

- 2017.8:生き残る輩

- 2017.7:花吹雪

- 2017.6:一眼レフでワイド

- 2017.5:いまさら一眼レフ

- 2017.4:春の行方

- 2017.3:初モアルボアル その2

- 2017.2:初モアルボアル

- 2017.1:願い事

- 2016.12:夜のエビをコンデジで

- 2016.11:カメの甲羅

- 2016.10:ひまわり、たんぽぽ、すずめだい

- 2016.9:台風後のチョウチョたち

- 2016.8:水たまりの中で

- 2016.7:遅すぎたショータイム

- 2016.6:ベラ街道を行く

- 2016.5:バカンスは久米島で

- 2016.4:せかされた産卵ショウ(床)の準備

- 2016.3:3度目のパラオ

- 2016.2:その後のクジラ

- 2016.1:年末ジャンボの当たりはクジラ!

ガイドのつぶやき

- 三浦半島・葉山から

- 真鶴半島・湯河原から

- 伊豆半島・伊東から

- 伊豆半島・川奈から

- 伊豆半島・伊豆海洋公園から

- 伊豆半島・大瀬崎から

- 伊豆半島・平沢/静浦から

- 伊豆諸島・八丈島から

- 静岡・三保から

- 紀伊半島・尾鷲から

- 和歌山・串本/古座から

- 高知・沖の島から

- 鹿児島・屋久島から

- 沖縄・本島から

- 沖縄・久米島から

- 沖縄・西表島から