季節来遊系の生物達

皆さんこんにちは。すいませ〜ん、8・9月号の2回にわたり無断でサボってしまいました。今月から休みなく更新出来るように頑張ります。

今回は、毎年この時季の伊豆の海に豊かな彩りを加えてくれる、南からのお客様=季節来遊系の生物達を、エビ類4種類を含む16種類御紹介します。

まだまだ色々いますので、来月以降も追々御紹介出来ればと思っています。

ノコギリハギ 於:伊豆海洋公園

ウミウシカクレエビ 於:富戸・ヨコバマ

カミソリウオ 於:伊豆海洋公園

オニハタタテダイ 於:八幡野ビーチ

モンツキアカヒメジ 於:富戸・ヨコバマ

ツノハタタテダイ 於:富戸・ヨコバマ

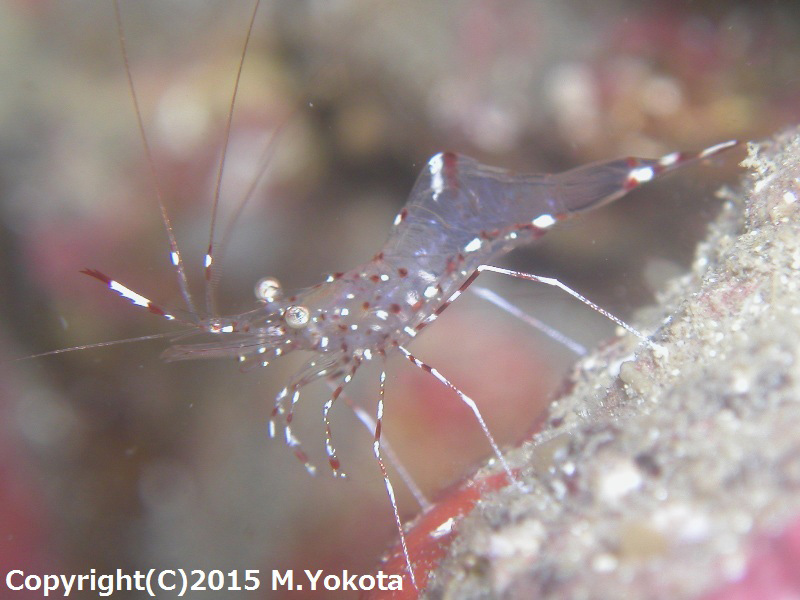

クリアクリーナーシュリンプ 於:伊豆海洋公園

イロカエルアンコウ 於:黄金崎ビーチ

リュウキュウヒメジ 於:黄金崎ビーチ

ハタタテハゼ 於:富戸・ヨコバマ

インドヒメジ 於:富戸・ヨコバマ

スケロクウミタケハゼ 於:井田ビーチ

ヨコシマクロダイ 於:伊豆海洋公園

カゲロウカクレエビ 於:伊豆海洋公園

マダラトラギス 於:伊豆海洋公園

フリソデエビ 於:富戸・ヨコバマ

夏の合併号・砂地の生物特集

皆さんこんにちは。合併号と言われれば聞こえはいいのですが、要は「先月サボっちゃいました〜」の苦しい“言い訳”です。

お題は“砂地の生物”という大きな括りで、先月・先々月に見られたものを、分類群を問わず定番から稀種まで各月10点づつご紹介します。

尚、写真の並び順は一部例外はありますが、概ね時系列に並べてあります。

● 5月に出逢った砂地の生物

サギフエ 於:川奈ビーチ

月初めに2日間、実に何年かぶりに川奈に潜ることになりました。その時に撮影したものです。ホームの伊豆海洋公園では水深25mを超えないとなかなか出逢うことがない魚ですが、川奈では10m付近にいてくれたので落ち着いて撮れました。ちなみにこの日はゲストから『ダ』の付くもののリクエストを受けて下見に行ったのですが、翌日の本番では八木さんの多大な御協力を得て無事にミッション成功!深く感謝致します。

ホウボウの1種の幼魚 於:伊豆海洋公園

時折見かける全長2cm程度のホウボウの幼魚は全身真っ黒で、それよりやや大きめだったので色が出始めた状態なのかな〜?と最初は思っていたのですが、あとで写真をよく見返しているうちに醸し出す雰囲気がどうも違うような気がしてなりません。ガイド仲間さん達とも情報交換しましたが結論は出ず。どなたかお詳しい方是非コメントを〜。

ホウボウの幼魚 於:伊豆海洋公園

そしてこれが翌日見つけた所謂“ホウボウ”の幼魚です。ねっ、やっぱり違うでしょ。

マダラヤナギウミエラ 於:伊豆海洋公園

ウミエラやウミサボテン等は東ではあまり見ることがなく、ウミエラに関してはほとんどがこの種類です。西伊豆でよく目にするのは軸が太く全体的にボリュームのあるトゲウミエラ科の種類だと思われますが、それらに比べると葉状体が短く密度も疎らでウミエラカニダマシなどが共生するスペースは無さそうです。実際見たことありません。

ホオジロゴマウミヘビ 於:伊豆海洋公園

非常に臆病でこちらの気配を察知して潜ってしまうので、近寄るには慎重さが求められます。常に口をパクパク開閉させているのでかつては『パクパク』というあだ名で呼ばれていました。ホッペの白い模様には形や大きさ、色の濃淡に個体差があるようです。

ダイナンウミヘビ 於:伊豆海洋公園

同じウナギ目・ウミヘビ科でも上の種類とは顔つきが大きく異なり、特に口の位置が全く違います。この顔を見るたびに恐竜のプテラノドンが頭に思い浮かんでしまいます。

ヒフキヨウジ 於:富戸ヨコバマ

ヨウジウオの仲間としてはかなり大型の種類で全長30cm程度に達します。動かないと枯れ枝が落ちているようにしか見えないので、大きい割にスルーしてしまうことも・・。

ヒレナガカサゴ 於:富戸ヨコバマ

フサカサゴ科の中では(ミノカサゴ類は別として)背鰭が異様に長く、亜科で分類されている程です。これまで数回しか逢ったことない稀種で、場所はいずれも富戸でした。

メガネウオ 於:伊豆海洋公園

かなりボリュームのある体を実に器用に砂の中に埋めています。お見せしたゲストの反応は9割方『最初は平べったい魚かと思いました!』というぐらい、潜り方上手です。

トゲツノヤドカリ 於:伊豆海洋公園

鉗脚にイソギンチャクを付けて武装するという特異な生態を持つヤドカリです。11年前に初めて出逢ったのですが、その後再会を切望しながらもなかなか逢えなかった、私にとっては“幻の”ヤドカリでした。イソギンチャクを確認した時は鳥肌ものでした。

● 6月に出逢った砂地の生物

キュウセン 於:伊豆海洋公園

砂場のベラの代表格と言っていいでしょう。写真は♂です。常に砂の中を探って索餌していて、ヒメジ類などが後にくっついておこぼれを狙っている光景もよく目にします。

ヒシガニ 於:伊豆海洋公園

普段は砂の中に半分埋まった状態で動かないので、石が転がっているようにしか見えません。英名がエルボークラブなので直訳するとヒジガニ(肘蟹)なのですが、和名は菱形からきているのでしょう。意味は違えど字面が似てしまったという面白い例です。

イボアシヤドカリ 於:伊豆海洋公園

伊豆海洋公園で見られるヤドカリ科ヤドカリ属の6種類のうち、このイボアシとケスジヤドカリの2種類が砂地に好んで生息しています。夏前のこの時期によく目にします。

アサヒガニ 於:伊豆海洋公園

このカニの砂潜りの上手さは全くお見事というしかありません。ほんの数秒の間にこの大きな身体で砂の中に潜ります。相撲の仕切りのようなこのポーズもユーモラスです。

ナガレメイタガレイ 於:伊豆海洋公園

最近何度かこの魚の刺身を食する機会がありましたが、いやぁ〜なかなか旨い魚です。

ホシテンス 於:伊豆海洋公園

幼魚は夏〜秋によく見かけますが、成魚はなかなか逢えない上に寄らせてくれません。テンスとの違いがまだ自分の中でスッキリしないので、同定にはちょっと自信なし。

ハナアナゴ 於:伊豆海洋公園

砂に潜るタイプのアナゴやウミヘビなど所謂“長もの”の中では最も定番な種類です。

メガレイ 於:伊豆海洋公園

ヒラメ科のガンゾウビラメ属に属する種類です。この属には他にテンジクガレイというのもいて、ヒラメかカレイか名前だけで判断できずややこしいです。これまで数回しか出会ったことのない稀種で、ヒラメのような菱形ではなく楕円形の身体をしています。

ミズヒキガニ 於:伊豆海洋公園

春先から夏前ぐらいによく見かけます。第4歩脚がハサミ状になっていて海藻の切れ端やシロガヤなどを掴んでいます。この華奢な身体ですから何か拠り所が欲しいようで、(この個体もそうですが)スナイソギンチャクの触手の間に隠れるようにしています。

オオバウチワエビ 於:伊豆海洋公園

このエビもなかなか出逢えない珍しい部類に入りますね〜。よく似たウチワエビとは両サイドのギザギザがより幅広く本数が少ないことで見分けます。過去に撮った写真を見返してみたところ、I.O.P.では全てオオバでした。ウチワエビの方も見てみたいです。

ライト前ヒットで・・・

・・・一塁ランナーが二塁を蹴って三塁へ—それは“好走塁”、そして今月の特集は“紅藻類”です。

という訳で皆さんこんにちは。タイトルを見て「ようやくオマエも海藻のカオスから脱したか〜、ヤレヤレ」と思った貴方、残念でした〜。もう少しお付き合い下さい。そしてタイトルから紅藻類まで連想出来た貴方、流石です!貴方とは話が合いそうです。

どっぷりと足を突っ込んでしまった海藻ワールドですが、とある公的なサイトから日本産の海藻1400種類以上の種名リストを手に入れ、日夜写真撮影に励んでおります。だいぶ撮り貯めたのですが名前調べにが思うように捗らず、あらためて混沌の深さを思い知ることとなりました。“伊豆の海藻・全種解明”への道のりは思いのほか長いです。

今回は海藻全体の約6割にあたる840種類以上が知られ、伊豆の海でも数多くの種類が見られる紅藻の中で、取り敢えず名前の判ったものを12種類紹介しますが、まだまだ勉強不充分で間違っているものもあるかもしれません。あしからずご了承ください。

ソデガラミ ウミゾウメン目 ガラガラ科:

確かにウェットスーツの袖に絡みそうです。直径3cm程度のほぼ球状になっています。

キヌイトグサの仲間 イギス目 キヌイトグサ科:

繊細で色も綺麗で魅力的な海藻です。数種類の中のどれかだと思いますが判別出来ず。

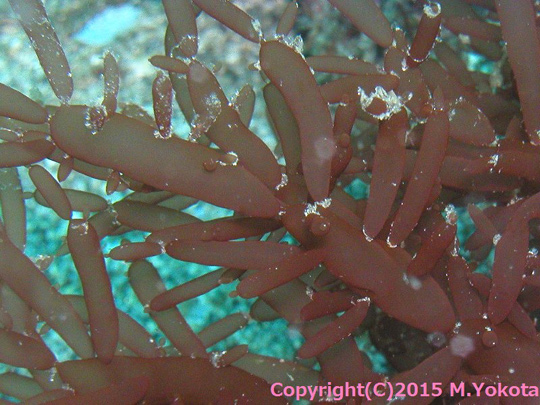

ユイキリ テングサ目 テングサ科:

まるでソフトコーラルのヤギの様な姿・形ですが、これでも歴としたテングサ類です。

カイノリ スギノリ目 スギノリ科:

波打ち際から水深1〜2m程度のところに多く見られます。色合いは褐藻のようです。

スギノリ スギノリ目 スギノリ科:

前のカイノリよりやや深めですが、5m以深ではほぼ見かけません。赤紫に光ります。

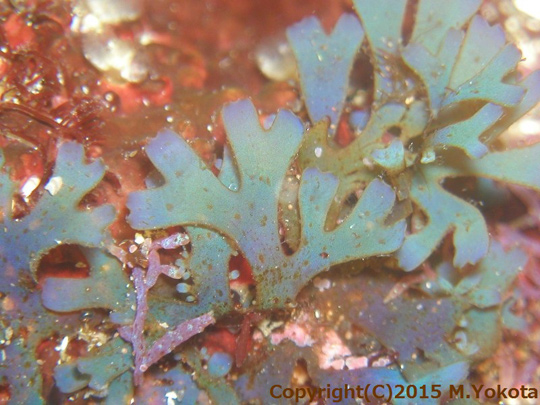

カギイバラノリ スギノリ目 イバラノリ科:

紫・青・緑・黄色のグラデーションが鮮やかに栄える、大変美しい色合いの海藻です。

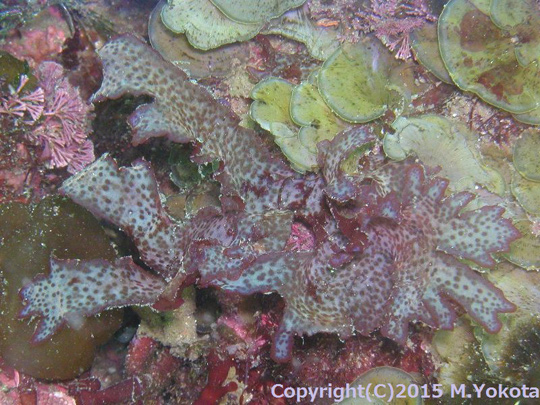

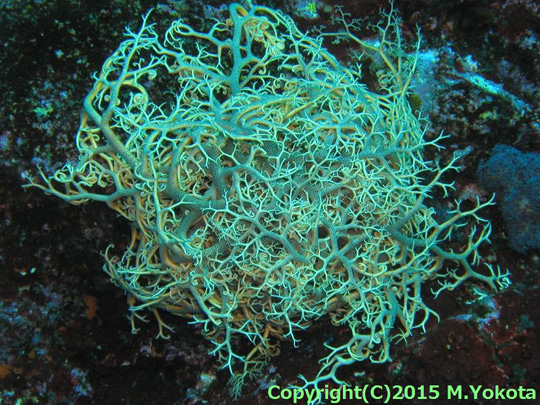

ネザシノトサカモドキ スギノリ目 ツカサノリ科:

全体に入る斑点は生殖器官だそうです。I.O.P.には少なく川奈で数多く見かけました。

ヤツデガタトサカモドキ スギノリ目 ツカサノリ科:

名前の通り綺麗に八方に開いています。水深10m付近を中心に割とよく見られます。

ハナガタカリメニア スギノリ目 ツカサノリ科:

桜の花びらを思わせる葉の形です。水中でも華やかで一際目を引く素敵な海藻です。

トサカノリ スギノリ目 ミリン科:

図鑑などの写真を見る限りこれがトサカノリだと思うのですが、今一つ自信ないです。

ワツナギソウ マサゴシバリ目 ワツナギソウ科:

この仲間にはウスバワツナギなど発色の綺麗な種類が多いですが、これもなかなか。

フクロツナギ マサゴシバリ目 マサゴシバリ科:

ソーセージ(腸詰め)を切り離す前の繋がった状態のような独特の形体の海藻です。

海藻はヤバイ!

皆さんこんにちは。タイトルを見てお判りの通り先月からの引き続き海藻の特集です。

先月号は結局公開後一週間近く経ってからの大遅刻の入稿で、御面倒をお掛けすることになるので(編集長ゴメンナサイ)控えようかと思っていたのですが、各方面から色々な反響を頂き「出して良かった」と思いました(勿論遅刻はNGですけど・・)。

特に嬉しかったのは現在アメリカに在住されているかつてのゲストさんが、お知り合いの“大学の研究室で海藻の研究をされているアメリカ人の女性ダイバー”にコラムを紹介して下さり、ご本人からも温かいメッセージを頂けたことでした。

彼女に日本の海藻をもっと見てもらいたくて、過去の写真を整理したり日々のダイビングで海藻の写真を撮ったり図鑑で調べたりしているうちにどっぷり海藻の世界にハマってしまい、かなりヤバイ状態に陥っております。・・という訳でこんなタイトルになった次第です。

それでは何はともあれ、まずはその魅力を存分にご堪能頂きましょう。

● 緑藻類

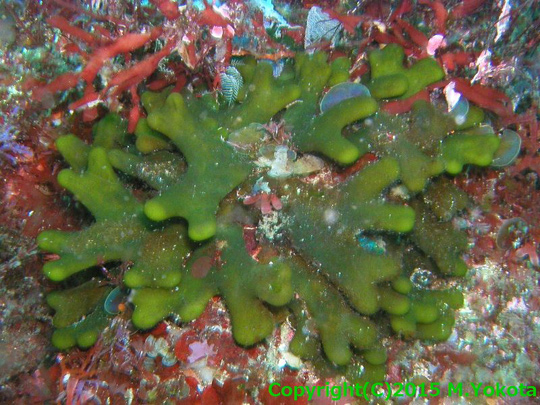

ウチワサボテングサ [団扇仙人掌草] イワヅタ目ハゴロモ科:

サボテングサの仲間はサンゴ礁域などの暖海を好むグループで、本種以外のサボテングサ[仙人掌草]・ヒロハサボテングサ[広葉仙人掌草]・ミツデサボテングサ[三ツ手仙人掌草]はいずれも南西諸島以南に分布しているようです。この周辺でもいる場所は非常に限られていて、今のところI.O.P.の北側斜面で2箇所と富戸・脇の浜の沖合いのみです。

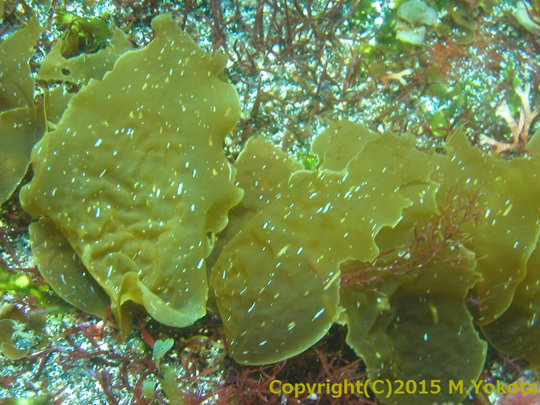

ネザシミル [根差し海松] ミル目ミル科:

ミルって“海松”って書くんですね、漢字変換でちゃんと出てきます。総じて緑色の厚ぼったい海藻ですが形は様々で、この種類の他に普通の海藻のように樹状に枝分かれするミル[海松]・蔓状に長く伸びるナガミル[長海松]・岩場を這うようなハイミル[這い海松]・球状のタマミル[玉海松]・平べったい楕円形のヒラミル[平海松]などがあります。

● 褐藻類

アミジグサ [網地草] アミジグサ目アミジグサ科:

多分これが本家本元のアミジグサで間違いないと思うのですが、フクリンアミジ[覆輪網地]・カヅノアミジ[鹿角網地]などの近似種がいるので、もし違ってたらごめんなさい。浅いところの岩肌にチョボチョボっと生えている可愛らしい海藻です。小さくて張り付くように生えているので、揺れることがなくクローズアップで撮り易い被写体です。

ウスカワフクロノリ [薄皮袋海苔] カヤモノリ目カヤモノリ科:

お饅頭に薄皮饅頭があるように本家フクロノリ[袋海苔]がいれば“ウスカワ”もいるんですね〜。大抵は他の海藻に引っ付くようにしている直径2〜3cm程度の丸くて可愛い玉です。緑藻のバロニア類のように中が組織液で満たされている訳ではありません。これまでこんなものがいるとは気にも止めていませんでしたが・・ファンになりました。

アントクメ [安徳布] コンブ目コンブ科(カジメ科):

かつてはI.O.P.でも春頃から新芽が出始め、夏前から秋の初めぐらいにかけて海底を覆い尽くすほど繁茂していたこの海藻が、ここ数年とんと見かけなくなってしまいました。「この時期なら新芽がチョッとぐらいは出てるだろう」と割と軽い気持ちで探し始めて数日、どうしても見つかりません。富戸に行く機会もあったのでそれなりに結構頑張って探したもののやはり見つからず、(チョット大げさですが)最後の望みを託して八幡野で『アントクメ・リサーチダイブ』をすることに〜。そしてやっと会えました〜!まずは入ってすぐのテトラの周りに、そして沖合いの砂地との境目にも・・・。おぉ〜会いたかったぞ〜!それにしてもこの状況、別の意味でかなり“ヤバイ”気がします。

● 紅藻類

フサノリ [房海苔] ウミゾウメン目ガラガラ科:

この海藻は岩場に生えていることはまず無く、砂場に転がっている小石にこの写真ぐらいの分量で点々といる感じです。富戸・I.O.P.・八幡野でざっと観察したところ、(時季的なものや探し方もあるかもしれませんが)富戸には非常に多く目に付き、I.O.P.ではよ〜く探してようやく1〜2箇所、八幡野ではほとんど目に付きませんでした。

ヒラフサノリ [平房海苔] ウミゾウメン目ガラガラ科:

生息環境や生え方は上のフサノリとほぼ同様で、周辺3箇所での生息状況も概ね大差ありませんでした。やはりこの手は環境的に富戸が一番合っているようです。この二股が更に二股に分れるトーナメントの準々決勝・準決勝・決勝みたいなフォルム、そして縁が二重になっているようなところ、更にワインレッドの色、魅力タップリの海藻です。

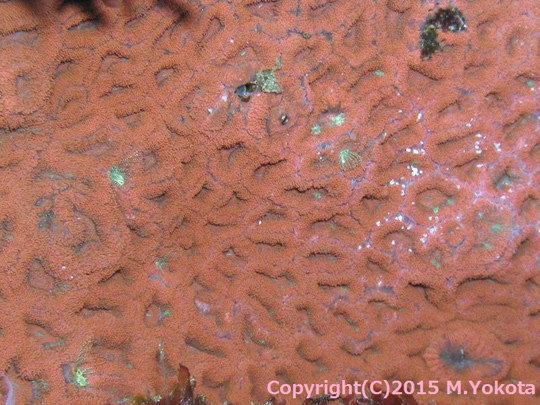

クサノカキ [草の牡蠣] サンゴモ目サンゴモ科:

サンゴモの仲間には先月ご紹介したフサカニノテなどのように藻体に体節が有る有節サンゴモと体節が無い無節サンゴモがあり、これは後者の方です。見た目には“カサブタ”のようにしか見えませんがこれでも海藻です。ところどころにあるイボ状の膨らみは“生殖器官巣”というもので、よく見ると中心に小さな穴が空いているのが判ります?

オオヌラブクロ [大滑袋] マサゴシバリ目マサゴシバリ科:

この海藻、なぜか個人的には非常に心惹かれるものがあります。まずは名前の“ヌラブクロ”という言葉の響きがなんとも魅力的に感じます。薄い袋状になっていて袋の中は粘液質に満たされています。このような特別きれいとか珍しいという訳ではないけれど、それなりに探さないと出会えない“いぶし銀”のような存在感に憧れています。

ヒラワツナギソウ [平輪繋ぎ草] マサゴシバリ目ワツナギソウ科:

先月号でご紹介した同じ仲間のウスバワツナギソウと同様に、表面が蛍光ブルーに美しく発色する海藻です。今のところ単独でしか見てませんが、群生することもあるようで見てみたいです。やはりこの仲間にヘラワツナギソウ[箆輪繋ぎ草]というのもいるようなのですが、正直区別がついていないので“ヘラ”である可能性も否定出来ません。

これまで私、かつてはカエルアンコウ(当時はイザリウオ)に始まり、ヤドカリやら造礁サンゴやら色んなものに興味を惹かれてきましたが、この歳になって新たに興味の対象に出会えるというのはとても幸せで得難い経験だな〜、とつくづく感じております。

最後に各種の説明を書くにあたり参考にした図鑑をご紹介しておきましょう。

『海藻―日本で見られる388種の生態写真+おしば標本』 誠文堂新光社

海藻はエライ!

皆さんこんにちは、3月に入り季節はいよいよ春めいてきました。陸上ではすでにカワヅザクラ[河津桜]やオオカンザクラ[大寒桜]などが見頃を迎え、今月末にはソメイヨシノ[染井吉野]の桜前線が北上してきます。お花見がてら是非潜りにいらして頂けると嬉しいです。海の中はまだまだ水温が低かったり濁りがあったり海況が不安定だったりで条件的には決して良い状態とは言えませんが、まもなく訪れる春の息吹を感じさせてくれる生命力に溢れた海です。

今月はそんな春の兆候の中でも特に海の生き物達にとって非常に重要でありながら、ともすると見逃してしまいがちな『海藻』を特集します。種子植物である“海草”とは別物の胞子植物で、根はなく花も咲きません。海藻には大きく分けて緑藻・褐藻・紅藻の3つのグループがあり、それぞれ緑や茶褐色や赤い色をしているのですが、表面に独特の光沢を持っていて元の(葉の裏側の)色とは全く異なる輝きを放つものが少なくありません。以下にご紹介する海藻の中にも「コレが海藻か?」と思うような素晴らしい発色をしているものがいくつかあります。

各グループの説明にはこれらの海藻が日々私達日本人の食生活に如何に密接に関わっているかをあらためて思い起こして頂ける様、食用として利用されている海藻の代表的なものを具体例を挙げて紹介し、また色や形だけでなく名前も美しい海藻の語源や意味が判るようカタカナの種名の後には[ ]内に漢字の表記を添えました。

● 緑藻類 — 私も大好きな海苔の佃煮(岩のり)の原材料になっているのがアオサの仲間です。これさえあれば御飯何杯でもお替り出来ます。アオサ類はお好み焼きや焼きそばなどにかけるアオノリにも使われています。また沖縄地方の名産として知られる海ぶどうはイワヅタの仲間の『クビレヅタ』という海藻だそうです。

オオバロニア [大ばろにあ] :

大きいものは直径1cm程にもなる球状の物体の一つ一つが、超ギガサイズの細胞。

ヤブレグサ [破れ草] :

成長すると縦に破れたような裂け目が入るようです。写真は裂ける前の若い状態。

● 褐藻類 — 代表的なのは何といってもワカメやコンブでしょう。ワカメの味噌汁や昆布のおにぎりがもしこの世に無かったらと思うと空恐ろしいものがあります。他にモズクやヒジキといったお馴染みの食材もこの仲間です。(そう言えば以前沖縄から大量のモズクを送って下さった方が・・・、その節は御馳走様でした。)

シワヤハズ [皺矢筈] :

最近若い芽がよく目に付きます。褐藻とは思えない綺麗なスカイブルーですねぇ。

フタエオウギ [二重扇] :

これも緑藻類と見紛うような見事な蛍光グリーンの発色です。名前も美しいです。

● 紅藻類 — 日本人のソウルフードとも言える“おにぎり”に欠かせないノリ(板海苔)に使われているのがアサクサノリやスサビノリなどのウシケノリ類です。海苔を口にしない日はあるのかっていうぐらい、各家庭の台所の必需品です。また寒天やところてんはテングサ類のマクサなどを干してから茹でて濾したものです。

フサカニノテ [房蟹の手] :

紅藻の中でも石灰質を含むサンゴモというグループの海藻で浅場に多い種類です。

カギケノリ [鉤毛海苔] :

このフワフワした感じは哺乳類的ですね。名前に反して鉤状構造は無いそうです。

キヌハダ [絹肌] :

図鑑で調べたところこの種類で間違いないと思うのですが、正直自信有りません。

ウスバワツナギソウ [薄葉輪繋ぎ草] :

蛍光発色する海藻の中でも特に美しい種類で、群生している様は見応えあります。

アヤニシキ [綾錦] :

お相撲さんにいそうな名前です。葉の表面にあるツブツブに胞子が入っています。

マイノリティー(少数派)応援月間

皆さんこんにちは。毎日寒い日が続きますがお元気ですか?

この時期は冬眠を決め込んでいるダイバーの方も多いと思いますが、気持ちだけでも海から離れずにいて下さいね。

そして勇気を奮い起こして冬の海にチャレンジして頂ければ、なお嬉しいです。そんな伊豆の冬の海は水温の低下とともに魚や生物はやや少なくなってきますが、透明度の良い海況の穏やかな日が多くなります。そして普段あまり気に止めないものに目を向ける絶好の機会です。

・・という訳で今月は魚以外の無脊椎動物で、ウミウシ・貝・イカタコなどの軟体動物とエビ・カニ・ヤドカリなどの節足動物を除いた、あまり陽の当たることのないと思われる生物たちを御紹介します。

● 刺胞動物門・八放サンゴ類(ウミトサカ・ヤギなどのソフトコーラル類)

ウミトサカの1種 1月19日 於:伊豆海洋公園

ウミトサカは正直分類がよく判らないので・・・。それにしてもいい枝っ振りです。

ウミトサカの1種 1月28日 於:伊豆海洋公園

上のものと違って枝分かれしていませんが、これから枝分かれするのでしょうか?

クダヤギの1種 1月24日 於:伊豆海洋公園

これも「〜の1種」にします。根元付近がピンクになっているのは大変珍しいです。

● 刺胞動物門・六放サンゴ類(イシサンゴ類・イソギンチャク類など)

アマクサオオトゲキクメイシ 1月20日 於:伊豆海洋公園

造礁サンゴの仲間でごく浅い水深(通常1〜2m程度)にしか生息しない種類です。

フタリビワガライシ 1月28日 於:伊豆海洋公園

こちらは同じイシサンゴでも造礁サンゴではなく、非造礁サンゴと呼ばれています。

オノミチキサンゴ 1月28日 於:伊豆海洋公園

温帯に生息するキサンゴ類の代表的な種類。ベニサンゴガニがよく住んでいます。

タコアシサンゴ 1月15日 於:伊豆海洋公園

名前については前に「ウチウラ」が付くのかどうか、いろんな角度から調査中です。

ウスアカイソギンチャク 1月22日 於:伊豆海洋公園

アヤトリカクレエビの宿主としてダイバーにもお馴染みですね。綺麗に開いてます。

ネジレカラマツ 1月19日 於:伊豆海洋公園

見事な螺旋を巻いています。ムチカラマツよりも生息水深が深く、数は少なめです。

● 棘皮動物門(ウニ・ヒトデ・ナマコ・ウミシダなど)

オーストンフクロウニ 1月22日 於:伊豆海洋公園

刺の数が疎らならば個体数も疎ら。水温がかなり下がってから出てくる印象が・・。

ラッパウニ 1月28日 於:伊豆海洋公園

撮影のために剥がしましたが、いつも表面に色んなものをくっつけて擬装してます。

ノコギリウニ 1月8日 於:伊豆海洋公園

英名:タイニー(小さい)スプートニク(人類初の無人人工衛生)とは言い得て妙。

ヌメハダヒメヒトデ 1月22日 於:伊豆海洋公園

ヌメハダってどんな肌なんだか・・・、触ってみようと思いつついつも忘れちゃう。

ハナウミシダ 1月15日 於:伊豆海洋公園

西伊豆はこればっかりですが東ではほとんど見かけず、I.O.P.でも知る限り1個体。

テヅルモヅルの1種 1月29日 於:伊豆海洋公園

幾重にも枝分かれしていて複雑怪奇。苦手な人は多いでしょうが私意外と好きです。

● 扁型動物門(ヒラムシの仲間)

ニセツノヒラムシの1種 1月26日 於:伊豆海洋公園

見てると吸い込まれそうな不思議な模様ですね。薄っぺらなようでいて奥が深い?

謹賀新年

今年も皆さんにとってステキな一年になりますように・・・。

やっと出来るぞ!このテーマ

皆さんこんにちは。今月はまず先月号へのツッコミから・・。

冒頭に『〜〜縁日の盆踊りか〜〜』っていうくだりがありましたけど、縁日って金魚すくいやったり水風船のヨーヨー釣ったりお面とか綿あめとか売ってたりするやつで、夏の地域の行事という共通点はあるものの、盆踊りとは関係ありませんでしたね〜。・・・みたいな夏の話題が遥か昔の懐かしいことに思えてしまうほど、季節は移ろい寒〜い冬がヒタヒタと足音を忍ばせてやってきました。

さて、今月のテーマはそんな夏の名残とも言える季節来遊系の魚達です。10月号の冒頭でちらっと触れたように例年に比べ出現が遅れていましたが、ようやく纏めてご紹介出来るぐらいの数とバリエーションが揃いました。

今回は最近興味を持っている英名と共にご紹介します。

尚、英名について注釈を付けておきますと、英語圏の中でもアメリカ・ヨーロッパ・オセアニア等地域によって同じ魚が違う名前で呼ばれることがしばしばあります。今回はアメリカのFISH-BASEというサイトを参考にしました。

スケロクウミタケハゼ — Soft-coral goby

写真はまだ小さめの個体で、もう少し大きくなると出始める顔の模様を歌舞伎の助六に見た立てて、日本ではこう呼ばれていますが、英語ではこのハゼが住処にしているウミトサカなどのソフトコーラルがそのまま名前に付いています。

モンツキベラ — Redfin hogfish

ベラの仲間は一般的には”wrasse”なのですが、タキベラ属(Bodianus)については概ね”hogfish”(hogは豚)と呼ばれています。成魚は確かに各鰭が赤味を帯びますが、むしろ腹鰭や臀鰭に入る黒斑が特徴的なので、和名の“モンツキ(紋付)”の方がしっくりきますね。

オビテンスモドキ — Rockmover wrasse

岩場を動き回るベラという意味でしょうか。なるほどその通り、岩にチョボチョボっと生えた海藻の間を縫うようにして泳ぎます。その動きから連想したのは、ジャッキー・チェンの昔の映画『酔拳(ドランクモンキー)』でした。

アカハチハゼ — Blueband goby

和名の由来については赤い鉢巻とか昔の豪族の名前とか諸説があるようですが、調べきれませんでした(すいません、中途半端で・・・)。目の下を横に走る青い線を表した英名の方がすんなり納得できますね。

サザナミヤッコ — Semicircle angelfish

Semicircleは半円ですので、幼魚から若魚時代の半円模様から名付けられたのでしょう。幼魚と成魚で模様や体色が変わる種類では、成魚の模様を元に名前が付けられることがほとんどなので、この種類の場合は珍しい例かもしれません。

シコクスズメダイ — Bicolor chromis

写真に撮ると紺色に見える体の前半が肉眼だと黒く見えることから“漆黒”かと思いきや、本州・四国・九州の四国です。英語では二色のという意味のBicolorで、尾鰭の少し手前から色が変わるところがチャーミングです。

クダゴンベ — Longnose hawkfish

ゴンベの仲間が何故“hawkfish”(hawkは鷹)なのかはよく判りませんが、鼻っ面の長いゴンベということになります。そしてあまり知られていないかもしれませんが、この魚が日本で初めて見つかったのは何と意外なことに伊豆海洋公園(I.O.P.)なんですよ。

ミヤコキセンスズメダイ — Surge damselfish

Surgeは名詞では「波濤」「大きな波」、動詞では「波打つ」「(波のように)押し寄せる」などの意味がありますが、伊豆に現れる幼魚は大抵波打ち際の背の立つ水深で見られます。そういうことなのかな〜?

ダンス名人

近頃の若い人達の間ではダンスが流行しているようですが、踊りやダンスの類いは縁日の盆踊りか文化祭のフォークダンスぐらいしか経験の無い私から見れば、その上手さと迫力は感心を通り越して尊敬や羨望に値します。

そして魚の中にも踊りが大の得意で華麗な舞いを見せてくれる種類がいます。今回御紹介するコショウダイ類の幼魚です。

いずれの種類も身体を激しくくねらせる独特の踊りなのですが、その踊り方が種類によって微妙に違っているので、この時期の伊豆で見られる3種類を例に取って比較してみました。

コロダイ—背鰭支点:

コショウダイ類の中では唯一伊豆のレギュラーと言っていいコロダイは、幼魚時代は背鰭が高く盛り上がっていて、これをほぼ常時しっかり立てた状態で踊ります。背鰭を立てた上体は水の抵抗を受けるのであまり横揺れすることはなく、尾鰭の方が大きく振れることになります。踊りに例えれば上半身は背筋をピンと伸ばしてほとんど動かさず、足は華麗なステップを踏むソーシャルダンス系なんでしょうか?

ヒレグロコショウダイ—胸鰭支点:

幼魚から成魚まで共通して腹鰭と胸鰭の中央部が黒く、特に腹鰭の黒にちなんでこの名前が付けられたようです。この魚が他の種類と大きく違うのは胸鰭を常に横に広げた状態を保ちながら踊ることです。特徴的な胸鰭が自分のチャームポイントであることを認識しているかのようです。ポンポンを持った両腕を大きく広げながら、時にアクロバティックな動きも見せるチアダンスのようでもあります。

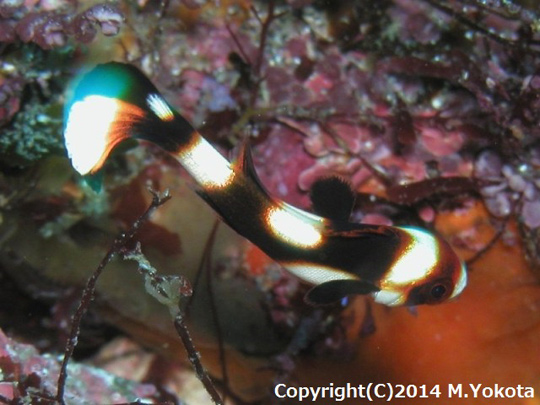

ムスジコショウダイ—尾鰭支点:

疎らな円形斑紋から複雑に変化しながら最後は縞模様に移行する体色変化は、かつて長い間分類学者を大いに悩ませてきましたが、それはさておき・・・。この種類は幅広いウチワ型の尾鰭が特徴的です。身体全体をくねらせるのですが、尾鰭が大きいので反対側の頭が左右に激しく振られます。そんなに振ってよく頭が痛くならないもんです。その激しさはストリート系のブレイクダンスさながらです。

先月(9月)の話題

皆さんこんにちは。陸はだんだん肌寒い日が多くなってきましたが、伊豆の海はこれからが本番です。水温や透明度は高い状態を保ち、魚や生物も種類・数共に多くなって賑やかな季節を迎えるベストシーズンです。台風さえ来なければね・・。

さて今月はテーマを何にしようかと先月撮った写真を眺めながら色々考え倦ねた結果、今年は季節来遊系の出現が伊豆半島全般で例年よりやや遅れているようでまだ出揃っていない感があるのと、他にも御紹介したい話題が有ったのでこんなタイトルにしました。

クマドリカエルアンコウの幼魚 9月2日 大瀬崎・門下

先月の初めに初島⇒大瀬崎⇒井田⇒田子と伊豆巡りツアーを行なったのですが、その2日目の大瀬崎で逢いました。もちろん今シーズン初観察です。同じ岩にオオモンカエルアンコウの幼魚もいてこちらも今季初でした。東では例年早くても10月以降の出現ですが、西では出が早いようですね。そして久しぶりの嬉しい再会と言えば、この日の大瀬では偶然にも三保の鉄さんに何年かぶりにお逢いできました。

ヒラメの黄化個体 9月7日 伊豆海洋公園

数年前から冬になると出現し、新聞ネタになるほどの話題を呼んだ“黄金ヒラメ”、今年は春先から夏にかけてもほぼ定位置で継続的に観察されていて、我々現地ガイドにとっては話題性があって手堅いネタとして大変ありがたい存在です。黄金色に更に磨きがかかり、光り輝いているように見えます。

ハモ 9月15日 伊豆海洋公園

高級食材としてつとに有名で、特に京料理には欠くべからざるものだそうですが、まさか伊豆の海で出会えるとは思っても見ませんでした。事前に出現情報を聞いていたので一応心の準備は出来ていたつもりでも、全長1.5mオーバーで胴回りは60cm程はありそうなその巨体が視界に入った時はさすがにぶったまげました。ウツボ類・アナゴ類・ウミヘビ類などを含む『ウナギ目』の中でもこれまで出逢った中で最大級だと思います。

キハッソク 9月19日 伊豆海洋公園

この魚をお見せしたゲストの方々には「ハタの近縁にヌノサラシ科っていう小さいグループがあって、ルリハタやヌノサラシなどと同じ仲間なんですよ〜」と説明してしまい、あとで調べ直してみてビックリ&冷や汗タラ〜リ!ハタ類の分類が大きく変わりヌノサラシ科は解体・吸収される形で現在はハタ科に含まれているんですね〜、しかも10年以上も前に・・・迂闊でした。

ヤマシロベラ 9月21日 富戸・ヨコバマ

ピントのボケた写真でごめんなさい。このベラI.O.P.では毎年見かけているものの、富戸で見たのは初めてのような気がします。意外だったのは生息環境で、I.O.P.ではほぼ間違いなく岩礁帯にいるのに、この個体は(たまたまかもしれませんが)砂場の真ん中の土嚢袋や小石が溜まったところにいました。

ヒレグロコショウダイ 9月26日 伊豆海洋公園

コショウダイ系特有の身体をくねらせる泳ぎ方でダイバーにも人気がある魚で、前述したように季節来遊魚の出現が遅れているので貴重な存在です。まだ全長3cm足らずですが、台風でいなくなったりせずに大きく育って欲しいものです。

タイマイ 9月30日 富戸・ヨコバマ

獲れたてのホットな話題です。台風が行き過ぎた後の富戸・ヨコバマで何とタイマイが・・・。大枚をはたいても買えないタイ米ではなく、ウミガメのタイマイです。実は去年の10月頃にもタイマイが1ヶ月ほどヨコバマに住み着いてくれたことがあったのですが、もし同じ個体だとしたら(その可能性大と踏んでます)何とも嬉しい感動の再会ですねぇ〜。生物学的にも貴重なデータになるかもしれません。

アオサハギの幼魚

ごめんなさい、今月も何かと落ち着かないので写真のみです。

夏ですね〜

皆さんこんにちは。

まずはお詫びです。先月は断りもなくさぼってしまいました、ごめんなさい。

写真はアヤメカサゴという魚の幼魚です。普通のカサゴによく似ていますが、色合いが微妙に異なり生息水深がやや深い(25m以深)です。

全長7〜8cm程度の幼魚でしたがこのサイズは初めて目にしたかもしれません。つぶらな瞳が可愛いですね。

祝・ヤドカリ図鑑発刊!(100分の1の貢献)

皆さんこんにちは。

タイトルにある通り先月の末に世界初のヤドカリだけのガイドブックが発売になりました。

豪海クラブでも3月号「八ック謎ナゾ」の八丈・加藤さんの代理投稿に始まり、4月号からしばらく続きそうな屋久島・原崎さんのシリーズ、5月号の八丈・水谷さんのコラムと立て続けに紹介され、気になっておられる方も多いのではないでしょうか。

著者は伊豆大島のガイド・有馬啓人さんで、加藤さんが全種の特徴が判り易いイラストを描かれています。当店にも著者サイン本の在庫がありますので御希望の方は是非ご連絡ください。数に限りがありますのでお早めに・・。

私も掲載されている200種類のうちのわずか2種類のみですが、写真を提供させて頂きました。ミクロヤドカリ属という超小型のグループの、いずれも和名も学名も付いていない種類です。

2005年5月に伊豆海洋公園で撮影した写真で、図鑑では「ミクロヤドカリ属の1種-1」と紹介されている種類です。図鑑とは別カットの貝殻を抑えている指先が映り込んでいる写真ですが、指と比較すると如何に小さいかがお判り頂けると思います。図鑑の解説を要約すると、ハワイから記載された種類によく似ているが幾つか異なる点があり、ハワイ産の種類が固有種と考えられるため地理的変異ではなく別種と考えられる、ということになります。

2004年11月に伊豆海洋公園で撮影した写真で、図鑑では「ミクロヤドカリ属の1種-2」と紹介されている種類です。写真の個体は雄で、通常左側に一本しかないはずの精管が左右両側に一本づつあるという特殊な形質を持っており、図鑑の解説を引用しますと『本種の特徴はミクロヤドカリ属のものと一致するが、雄の精管の形状がミクロヤドカリ属のどの種にも当てはまらないことから未記載種と考えられる』とあります。

本書のミクロパグルス・ポリネシエンシスの解説にあるように、そもそもミクロヤドカリ属は『体色でほとんどが区別できるヤドカリの中で、唯一体色から区別がつかない』属であり、上の2種類はいずれも『本種と他種との差は顕微鏡を使用しないと確認できない』という、選りに選って厄介なグループの厄介な種類を見つけてしまったようです。

今年の3月に撮影した写真で、撮影後はそのままリリースしました。これがおそらく図鑑の1ページ前に載っている“ミクロパグルス・ポリネシエンシス”だと思われます。理由はもしこれが上の2種類のうちのどちらかだったら、悔しすぎて“泣くに泣けない”からです。

では最後にこれまでこのコラムでヤドカリについて書いたり、ヤドカリが少しでも登場した回のバックナンバーをご紹介します。数えたらなんと18回も登場していました。もちろん最多出場記録です。

- 2013年8月号:AMAZING MARINE LIFE

- 2012年5月号:ヤドカリ特集

- 2011年3月号:裏・日々ログ

- 2010年5月号:春の甲殻類ワールド 第2弾

- 2010年4月号:春の甲殻類ワールド

- 2009年10月号:西伊豆さまさま

- 2009年6月号:ウチのログ

- 2009年5月号:eye

- 2006年12月号:三保にオジャマしてきました

- 2006年8月号:マリントレイン

- 2006年6月号:ベストイレブン

- 2006年2月号:岩の下の住人達

- 2005年11月号:ヤドカリのヌード

- 2005年8月号:潮溜り観察のススメ

- 2005年6月号:ヤドカリ in ヤドカリ

- 2005年4月号:ヤドカリに夢中3

- 2005年3月号:ヤドカリに夢中2

- 2004年12月号:ヤドカリに夢中

先月に引き続き・・・

皆さんこんにちは。陸上もだいぶ暖かくなってきて、いよいよシーズン到来ですね。

伊豆の海もそろそろウェットスーツで問題なく潜れますよ。

この5月号が公開される1日の時点でゴールデンウィーク後半の御予定が決まっていない方は、是非近場の伊豆あたりに今からでも予約の電話を入れましょう。

さて、今月も先月に続いてウミウシの仲間を特集します。ご堪能くださいませ。

セトミノウミウシ 4月10日 於:伊豆海洋公園

こうして大写しの写真で見ると美しさが際立っていますが、水中では意外と見落としてしまいがちです。ところどころラメが入ったように光っていてとても綺麗です。

コンガスリウミウシ 4月14日 於:伊豆海洋公園

モノクロームな色の濃淡が何とも言えない味わいを醸し出しています。“紺絣”という名前も手伝ってか、水墨画などに通ずる和の雰囲気を感じるのですがどうでしょう?

クロモウミウシ 4月15日 於:富戸ヨコバマ

一見ミノウミウシ系を思わせる姿形ですが、嚢舌目という全く違うグループに属する種類です。今シーズンは富戸では一時的にかなりの数が纏まって見られました。

ヨゾラミドリガイ 4月18日 於:伊豆海洋公園

先月紹介したスイートジェリーミドリガイによく似た種類で、モノによっては判別が非常に困難です。この個体は見分けのポイントである黒い点がハッキリ出ています。

ユビウミウシ 4月21日 於:富戸ヨコバマ

左右対になった突起が等間隔に連なる独特の形と表面の模様・質感や、体をくねらせて泳ぐこともあるという特異な生態から、揺るぎない個性を感じるウミウシです。

春爛漫

皆さんこんにちは。例年になく長く厳しい冬もようやく終わり、陸上にも海の中にも春の訪れを告げるサインがそこかしこに現れはじめています。

今月はそんな春の雰囲気にピッタリなウミウシの仲間を特集します。必ずしも“綺麗どころ満載”というわけではありませんが、個性豊かな面々が揃いました。

ヒトエガイ 3月2日 於:八幡野ビーチ

この姿形とぼっこりとしたボリューム感ですので、「一応ウミウシの仲間です」と紹介して、納得してくれる方はほとんどいません。背面に傘状の貝殻を背負っています。

ハナミドリガイ 3月4日 於:八幡野ビーチ

この種類をはじめとしたミドリガイ類は春に見られるウミウシの代表格といっていいでしょう。その中でも色合いが綺麗でよく見かけるのでご紹介する機会の多い種類です。

スイートジェリーミドリガイ 3月11日 於:伊豆海洋公園

これもミドリガイ系ではよく見かける種類です。よく似たヨゾラミドリガイという種類との違いが、正直自分の中では今一つ掴みきれていません。

ムカデミノウミウシ 3月11日 於:伊豆海洋公園

先日放送されたNHKの番組『ダーウィンが来た』ではほぼ主役といっていい役割を担っていました。ムカデ〜という名前がイメージ良くないからか、“ブルードラゴン”という素敵な英名で紹介されていました。

ミツイラメリウミウシ 3月18日 於:伊豆海洋公園

全長1cmあるかないかの小型種で色合いも目立たないので、きっと見過ごしてしまっていることが多いのでしょう。赤っぽいラインで周囲が縁どられていたり、細かいところに芸のあるウミウシです。

アオボシミドリガイ 3月18日 於:伊豆海洋公園

全身に散りばめられたブルーの斑点が美しいのですが、肉眼ではなかなか判りづらいのでルーペなどでじっくり観察してみましょう。

インターネットウミウシ 3月18日 於:伊豆海洋公園

こんな名前を生き物に付けちゃっていいんだろうか?という気がしないでもありませんが、背面の模様は確かにプロバイダー同士がラインで繋がっています。

サクラミノウミウシ 3月23日 於:伊豆海洋公園

淡いピンクの色彩が桜をイメージさせるのでしょう。この季節に相応しいウミウシですね。あまり見る機会の無い比較的珍しい種類です。

ハナオトメウミウシ 3月25日 於:伊豆海洋公園

“花乙女”という可愛らしい名前で、見ようによっては触覚が少女漫画の主人公の乙女チックな目のように見えなくもありません。ってこじ付けかな・・・。

スミゾメミノウミウシ 3月26日 於:伊豆海洋公園

ウミヒドラ類に着生するのですが、宿主がおおよそ決まっているので探しやすいです。写真は2匹が交接中のようです。

イットウダイ

今月は写真のみで。

年を越した季節来遊魚

皆さんこんにちは、今月も簡単ですみません。

昨年の2月号でもやりましたが、年を越して1月に入ってから見られた季節来遊系の魚たちをご紹介します。

今年は3種類と去年より少ないですが、それぞれ個性的な面々です。

イシヨウジ 1月17日 於:伊豆海洋公園

シテンヤッコ 1月21日 於:伊豆海洋公園

ツユベラ 1月24日 於:伊豆海洋公園

A HAPPY NEW YEAR

年末プレゼント

皆さんこんにちは、今月は簡単ですみません。

オリジナルの卓上カレンダーを作ってみました。12月中にいらして頂いたゲストの皆様にプレゼント致します。

是非ゲットして、オフィスのデスク・寝室のベットサイド・台所の冷蔵庫の上などに置いて、いつも海を身近に感じて頂けたらと思っております。

砂地のハゼ特集

皆さんこんにちは。秋の伊豆は水温・透明度・魚影の濃さと3拍子揃ったベストシーズン! の筈なんですが・・・、今年は9月の半ばから10月の下旬にかけて立て続けに台風の襲来を受け、ホームのI.O.P.に潜る機会はほとんど作れず、いきおい西伊豆に遠征する機会が多くなりました。

・・・という訳で今月は西伊豆で見られた魚達の中から場所を黄金崎、分類群をハゼ、生息環境を砂場に絞って5種類紹介します。

オトメハゼ:

これ以降に紹介する各種とは違ってエビとは共生せずに自分で巣作りするクロイトハゼ属というグループに属します。この属には他にクロイトハゼ・ササハゼなどの温帯適応種やこの種類と同じように季節来遊的に出現するアカハチハゼなどがいますが、いずれも個性的な面々でハゼの中でも個人的にお気に入りのグループです。

ハチマキダテハゼ:

頭部のラインが捻り鉢巻をしたように見えることから付いた名前でしょう。ラインの角度が少し違うだけで何故か気合が入っているように見えてしまうのが不思議です。このような“普通種(ダテハゼ)にそっくりなのによ〜く見ると微妙に違いがある”種類というのはオタク心をくすぐるものがありますねぇ〜。

ネジリンボウ:

インパクトのある名前のおかげもあるのでしょうか、この手のハゼの中ではダントツの一番人気と言っていいでしょう。なんと言っても頭の黄色がチャームポイント、巣穴の上をホバリングしながら四方八方に目配りする姿は健気にも見えます。

ヒレナガネジリンボウ:

ネジリンボウとは長く伸びる背鰭によって“仕分け”られていて、ある意味本家より目立ちます。ネジリンボウと異種間ペアを組むこともあります。各鰭が全開になっていて「我ながらよく撮れたなぁ〜」と自画自賛しております。

ホタテツノハゼ属の1種(3):

本家のホタテツノハゼを代表とするこの属にはまだ和名の付いていない種類が複数種いて、整理の都合上この種類には“3”という番号が与えられています。オスの背鰭の2本の棘が著しく長く伸びるのですが、この手のハゼでこれほど雌雄差がハッキリしている種類も珍しいのでは・・・。

ところで当コラムの5月号以降に度々お伝えしていた神奈川県立生命の星・地球博物館の【特別展】『魚類図鑑に生涯を捧げたDANDY 〜益田 一と日本の魚類学〜』に、海が荒れて暇になったお陰でようやく行って来ました。恐れ多くも博物館の今回の特別展担当学芸員で、私にとっては伊豆海洋公園在職時代の同僚でもある瀬能宏先生に、大変お忙しい中にもかかわらず非常に詳しく熱のこもった解説をして頂きました。下の写真は瀬能先生(左)の説明を熱心に聴き入る妻・夕起子(右)です。

在職時代に多少なりとも関わらせて頂いたり話に聞いたりして、認識していたつもりの故人の輝かしい業績の凄さを、改めて深く理解する大変良い機会となりました。特に大著「日本産魚類大図鑑」は発行後30年近く経過した現在でも他の追随を許さない名作中の名作です。ちなみにこの図鑑の中の今回テーマにしたハゼの仲間の解説を、当時皇太子だった現在の天皇陛下が執筆されています。陛下はこの特別展にも10月8日にご訪問されたそうです。

特別展は残すところあと4日です。最終日の11月4日には益田氏の一番弟子である水中写真家・中村宏治さんの講演も予定されています。まだお越しになっていない方は是非足をお運び下さい。

アオハタの幼魚

ハタの幼魚には何故か心惹かれるものがあります。特に季節来遊系の珍しい種類となると尚更です。

去年はコクハンアラ(10月号)・バラハタ(11月号)・ユカタハタ(12月号)の3種類を御紹介しましたが、今年はこんなのが来てくれました。以前西伊豆で見かけた記憶はありますが、東では今回初めてのような気がします。

ハタの仲間は総じてシャイなので不用意に近寄るとすぐに隠れてしまい、写真が取りにくいところが“通好み”と言えるかもしれません。

********************

以前に何度かお知らせ致しました神奈川県立生命の星・地球博物館で7月から開催されている【特別展】『魚類図鑑に生涯を捧げたDANDY 〜益田 一と日本の魚類学〜』が、いよいよ残り1ヵ月余りとなり11月4日までとなっております。

まだ足を運ばれていない方は是非お早めにお出掛け下さい。実はまだ私も行っておりませんが今月中に何としてでも行くつもりでおります。10月13日(日)には荒俣宏さん、11月4日(月・振休)の最終日には中村宏治さんの講演が予定されています。

ギンユゴイ

今月は、写真のみです。

AMAZING MARINE LIFE

皆さんこんにちは、毎日暑くて海にでも入らないとやってられない季節がやってきましたね〜。海はいつでもアナタを待っていますよ〜。

さてこの度わたくし、人生初の写真展を開催させて頂くことになりました。大学時代に所属していたダイビングクラブの大先輩が経営されている八王子の整体院・こりトリはうすさんから2年越しでオファーを頂き、お受けしました。8月31日まで院内のギャラリーに20点ほど飾って頂いています。コラムのタイトルはその写真展のタイトルです。

元々写真は本業ではないですし、撮影機材は古〜いコンデジ一本で、ほとんどがガイドやリサーチの片手間程度に撮った写真ばかりです。とても写真展を開催できる身分ではないのは重々自覚はしており、雄輔さんをはじめプロの方々には申し訳なくお恥ずかしい気持ちが先に立ちますが、やはり自分の写真が大判にプリントされて他人様に目に触れるのは、(粗も見えますが)何とも感慨深いものがあります。今月はその展示作品の中から何点か選んで御紹介します。

ミアミラウミウシ:

数あるウミウシの中でも正面顔が絵になる稀有な存在かもしれません。何となく沖縄の伝説の獣・シーサーに似ているかな〜、と思っているのですが皆さん如何でしょう?

マアジの群れ:

コンデジで撮った割には広がりと奥行きがそれなりに感じられて、お気に入りの1枚です。この魚を見るとどうしても“タタキ”とか“干物”とか“フライ”とかが頭に浮かんでしまい『旨そぉ〜』と思ってしまうのは、皆さんも同じですよねぇ〜?

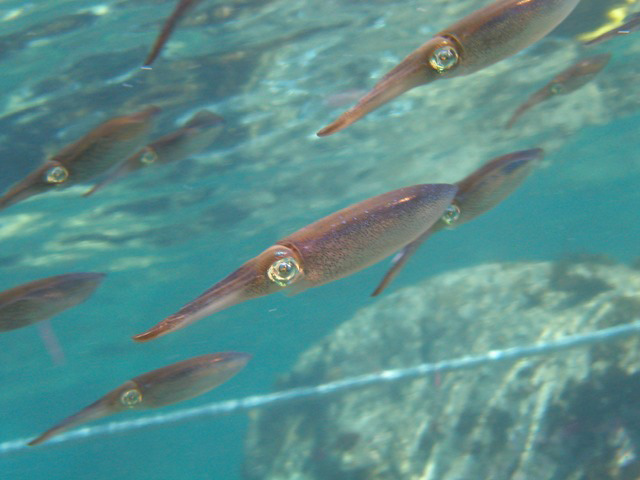

アオリイカの幼体:

イカも可愛いのですが、水面直下の明るさがイイ感じで気に入っている写真です。エキジット・スロープの手すりが映り込んでいるのは賛否両論あると思いますが、自分的には「波打ち際でこんな光景が見られるんですよ〜」というのが判るのでアリだと思っています。

ソメンヤドカリ:

以前にこのコラムでも何度か特集した、私のライフワークの一つでもあるヤドカリからは、一芸に秀でたこの種類が選ばれました。一体幾つのイソギンチャクを背負っているのでしょう。こんなに付けて重くないのかなぁ〜?

フタイロハナゴイ:

「キレイ系も出しておかなきゃ」ということで美人揃いのハナダイ・ハナゴイ系の中でも特に美しいこの魚を出しました。絶妙の色合いをなかなかいい具合に再現出来たかなぁ〜、と自画自賛しております。

アヤトリカクレエビ:

まったく“お見事”と言う他ないカムフラージュです。伊豆海洋公園で発見された個体を元に新種として報告された種類で、ラテン語の学名:Izucaris masudaiには伊豆の地名と益田一氏の名前が使われています。

という訳で今月も例の件に話が繋がります。5月号からお伝えしている『生命の星・地球博物館』の特別展『魚類図鑑に生涯を捧げたDANDY 〜益田 一と日本の魚類学〜』が好評開催中です。私はまだ見に行っていませんが、博物館から展示解説書が送られてきてそれを眺めております。この解説書、内容凄すぎです。

ハチビキの幼魚

皆さんこんにちは、7月になりいよいよ夏本番!否が応にも気分が盛り上がってきますねぇ〜、この夏も色んな生きものたちとの素敵な出逢いが待っていることでしょう。見逃さないように足繁く通ってくださいね。

さて先月の海では久しぶりに興奮で胸が震える出逢いがありました。30年も同じ海に潜ってると少なくとも魚類に関しては“お初にお目にかかります”というのはそうあるものではないのですが、まして図鑑やネットなどでも見かけた記憶がなく何処の誰やらサッパリ見当が付かないようなものとの遭遇は、この情報化時代のご時世には望んでも出来ることではありません。水深30m付近の岩場でふと間接視野に入り込んできたのですが、危うくスルーするところでした。それがこの魚です。

全長5〜6cm程度で体形的にはごく一般的な魚の形と言ってもよく、色合いや模様も特にこれといった目新しい特徴がある訳でもありません。このような普通の魚っぽいけど消去法で潰していくと当てはまるものが無い、というヤツが一番厄介なんですね〜。

結局調べきれずに小田原の『生命の星・地球博物館』の瀬能宏先生にメールで問い合わせたところ、すぐにしかも事も無げに「ハチビキの幼魚でしょう」というご返事を頂きました。流石です・・・としか言い様がありません。

ちなみに8匹はいませんでした、1匹だけです。すいません、単なる駄洒落ですので気にしないでください。

感心しつつハチビキという名前、聞き慣れないながらも記憶の片隅に小指の爪の先が辛うじて引っかかっているような気が・・・最近マイクロファイバーの繊維並みに細くなった記憶の糸を手繰り寄せたところようやく思い出しました。

もう20年以上前の話ですが当時伊豆海洋公園に勤めていた頃に、益田一先生の図鑑制作のお手伝いをさせて頂く機会がありました。

ダイビングで見られる日本産の海水魚を主に生態写真で紹介するハンドブック型の図鑑だったのですが、この中に食用や釣りの対象としてよく知られている種類も標本写真で載せてしまおうということになり、釣りといえば釣り堀でコイを釣ったことぐらいしかない私にとってはあまり縁のない魚たちの存在を、名前だけでも知ることになったのでした。

・・・という訳で話が上手いこと繋がりました。前回・前々回からお伝えしておりますが、『生命の星・地球博物館』の瀬能宏先生が担当されている特別展『魚類図鑑に生涯を捧げたDANDY〜益田 一 と日本の魚類学〜』がいよいよ7月20日から始まります。関連行事の各種講演会も申し込み受け付けが開始されました。皆様是非足をお運びください。よろしくお願いします。そしてついででいいですから伊豆にも潜りに来てね。

ガイドのつぶやき

- 三浦半島・葉山から

- 真鶴半島・湯河原から

- 伊豆半島・伊東から

- 伊豆半島・川奈から

- 伊豆半島・伊豆海洋公園から

- 伊豆半島・大瀬崎から

- 伊豆半島・平沢/静浦から

- 伊豆諸島・八丈島から

- 静岡・三保から

- 紀伊半島・尾鷲から

- 和歌山・串本/古座から

- 高知・沖の島から

- 鹿児島・屋久島から

- 沖縄・本島から

- 沖縄・久米島から

- 沖縄・西表島から