ガイドの楽しみ

ゲストが望む、いわゆるネタと呼ばれる生き物たちを見せるのもガイドの仕事。

なので、あそこに何がいたとか、ここに何がいるということを常に把握しておかないといけない。

時にはガイド同士で情報の共有をしていたり、他のガイドに知られないよう、これ俺のネタなんて言うものもある。

まぁゲストが喜んでもらえるのであれば、みんなが見たがるネタ探しは必須となるわけだけどね。

そんなネタをゲストに見せる合間に楽しみがある。その楽しみはガイドというよりも個人的な自分の楽しみかな。

例えば、いつも同じ場所でテリトリーを持つハゲハゲの変な色のセダカスズメが、今日も元気にナワバリを徘徊しているとか、今年のコガシラベラの産卵はいつもより早く始めたなとか、毎年幼魚でやって来る子たちの成長を追って、今年は大きな若魚まで育ったとかと言う、生き物たちの成長過程や生活を追うという楽しみなんです。

そんな楽しみの中から、ついに八丈島にもこの成魚が現れた種類を紹介しましょう。

毎年毎年、八丈島にやって来るモンツキハギの幼魚。黄色い色彩で目立ちますが、ゲスト受けは悪く、ネタにはなりません。

モンツキハギの幼魚は、初夏から夏にかけてあちらこちらのポイントで見られ、秋になると数は減っていきますが大きく成長し、モンツキの名前通り、目の後方にオレンジ色の紋が現れます。

そして秋も深まり冬になり大きく成長するのですが、春の冷水塊の冷たい水温で死滅してしまいます。

ところが今年、去年から続く黒潮大蛇行の影響なのか温暖化の影響なのかは分かりませんが、冷水塊がやってこなかったので、水温が高めに安定したため、ついに成魚が現れたのです。しかも複数匹で。。

もう何十年と八丈島の海に潜っていますが、こんなこと初めでです。もちろんネタにもなりませんが、一人でわくわくドキドキしているのですよ。

こんな感じでガイド中はひとりだけで、楽しんでいるんです。

もちろんゲストにはちゃんとゲストが望む生きものたちを全力で紹介していますよ。

さて、今回で「ゆうすけの豪海倶楽部」は、雄輔さんが辞めてしまうので、終わりとなるようです。

でも、引き続き豪海倶楽部は、雄輔さんの意志を継いで続けて行くようです。

もちろん私も、、、若い人に任せ退くことにしました。

長い間、たわごとを聞いて下さり、ありがとうございました。

今後も豪海倶楽部をよろしくお願いします。

生態写真に点数を付けたら、負けてしまったという件

八丈島初記録の魚、もしくは初めて見つけて種類が分からなく、散々調べた結果、これだったんだという魚の記録をするのも楽しみのひとつ。

しかし、長年八丈島の海に潜っていると、滅多にそんな種類の魚に出会うことがなくなってしまった。

それでも、確認したけど写真を撮っていない種類はたくさんあるので、まだまだそんな種類の魚に出会う楽しみはなくなったわけではない。

今回はそんな魚を一つ紹介します。

過去一度だけ確認したヤミスズキという魚がいます。名前の通り岩棚や洞窟など暗闇を好むハタの仲間で、屋久島や琉球列島に生息する南のサンゴ礁の種類です。

もちろん八丈島で一度だけ確認しているものの、写真がないので分布に八丈島は入れなかったいわくつきの魚てもある。

そんなヤミスズキを見つけたのは、うちから独立して沖縄本島で「ゴリラハウス」というはショップを始めた昇太である。

先日、ゲストを連れて八丈島やって来た時のこと。「ヤミスズキって八丈島では珍しいんですか?」とのんきな事言っていたけど、いや~、大変な発見なんですけど。素晴らしい置き土産をありがとうだね。

もちろん空いた日を狙って撮ってきました。ヤミスズキのくせに外を泳ぎ回っていた変な子でしたが、きっと気に入った暗い場所が見つからなかったのかな。

でも、外に出ているとは根側にお腹を向けて泳ぐ、ヤミスズキの習性です。そこで困るのが完全に横向きで撮れないのです。一生懸命あおって撮ってもどうしてもやや上からのアングルになってしまうんですよね。

まぁ何枚かの数カットは完全な横向き写真は撮れているんですけど、ひれ全開はこの一枚だけでした。

ヤミスズキを撮りたい人がもう一人いました。

スタッフの水谷です。以前から撮りたかったらしいのですが、一度も見たことがないので、その願い叶わず。

もちろん次の日にいそいそと海へ出かけて行きました。

その写真がこちら。

そしてもう一人、スタッフのジャンです。

私と水谷が、そわそわとヤミスズキを撮りに行く姿を見て、撮りたくなったのか、その次の日にジャンも撮りに行ってました。

これで三人の写真が揃ったのですが、ジャンの狙いは分かりませんが、私と水谷は図鑑に使える生態写真です。

背景処理をして被写体を浮き立たせ、横位置で顔が少しこちらを向き、各ひれが全開というのが私の生態写真の基本となります。

三枚の写真で一番よい生態写真は、水谷が撮ったヤミスズキです。100点満点ですね。

二番目は私かな。クリアさやひれ全開は申し分ないのですが、斜め上からの角度が悪い。90点くらいでしょうか。

三番目はジャンです。真横からのとてもよい角度、でも少し距離が遠いのでクリアさに欠けます。腹ひれも全開ではないしね。85点かな。

ジャンとは僅差で勝っているかも程度で、負けたも同然。

みいさんに至っては、う~ん、見事に負けてしまったですかね・・・。

常時携帯

ガイドしている時に限って、八丈島で見たことのない、とんでもなく珍しいものを見つけることがある。

以前だったら「まじかぁ~、撮りたくてもカメラ持ってないしなぁ~、目視じゃ記録にもならいいなぁ~」と指をくわえて見送るだけでした。

後で撮りに行こうと思っても、繁忙期は連日のガイド。繁忙期が過ぎた頃に時間を作って一眼レフ片手に出かけても、時既に遅し…。もう、いなくなっているんですよね。

しかしコンデジの性能も上がり、十分な画質で問題なく撮れるようになってからは、ガイド中にも携帯するようになりました。

おかげで、記録として取り合えず写真に残すことができるようになりました。

私の持っているコンデジは、CanonのS100です。もっと新しいコンデジも出ているのですが、このコンデジは、なんかしっくりするお気に入りなんですよね。

ただカメラ本体に防水機能はないので、何回も水没したり、不具合を起こしたりで、6、7回買い替えをしています。

古い型なので新品は売っていないから中古ですけど。ハウジングも2台目だけどアルミ削り出しの丈夫なレクシーを使ってます。

このコンデジでいくらかかったのかなぁ~とざっと計算してみました。

もしかして30万くらいかかってるかな。一眼買えるじゃん!! 笑

まぁそれでもガイド中に常に携帯しているので、とんでもないものが出ても写真に収めることができるのでよししましょう。

さて今年の繁忙期もガイド中にいろいろ出てくれました。今回はそのトップ3を紹介しましょう。

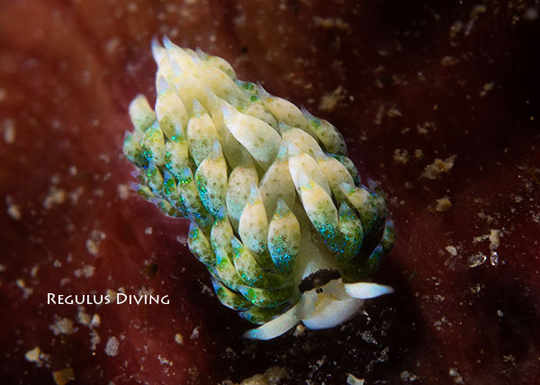

まずはウミウシから。シロボンボンウミウシです。

八丈では見られない沖縄のサンゴ礁のウミウシ。去年あたりから見られたという情報はありましたが、発見できず。今年、スタッフが見つけてくれました。

次はおハギさん。キンリンサザナミハギの幼魚です。

こちらは八丈島で2例目の小笠原、マリアナ系列のハギです。

見つけたとき、モンツキバキ・・・、いや待てよ、あれ、あれれれ、キンリンサザナミハギじゃん!!って感じで、2回目なので、ちょっとだけ水中で驚きの声を上げました。

最後はこれこれ。シテンチョウチョウウオの幼魚。

これは見た瞬間に思いっきり驚きの声を上げてしまいました。

だって八丈島で初めて見る小笠原からマリアナ系列のチョウチョウウオだから。

久々だね。こんなに声を上げたのは。

でもこれは一眼レフで撮りたかった。

もちろん繁忙期だから空いている時間なんてない。10月までいてくれるとよいんだけどね。

告白

随分前の話になるが、ヒメオオメアミというアミの仲間がいるんだけど、その当時は何の仲間なのかまったく分からず、見た目からカニのメガロパ幼生かなと、ちゃんと調べもせず勝手に言ってしまってました。

当然その間違った情報はダイバー間で広がり、私の耳に届くわけで。ブログなんかにもそんな情報を目にするわけで・・・。ずっと黙っていようと思ったけど白状しちゃいます。そのガセネタを流した張本人は私です。

ヒメオオミアミはカニのメガロパ幼生ではありません。アミの仲間、アミの仲間です。しかも幼生ではなく立派な成体です。カニの仲間ではありませんよ~。。

写真はそのヒメオオメアミです。ちなみに写真は水谷が撮ったものです。なぜか私、ストックありませんでした。

さて、それでは本物のカニのメガロパ幼生はどんな奴なんでしょう。そもそもメガロパ幼生って何だと思いますか。

卵から孵化したカニの幼生は、まずはゾエア幼生と呼ばれる浮遊生活に適応した形になります。

この浮遊生活の中で脱皮を送り返しメガロパ幼生という形に変化します。

このゾエア幼生からメガロパ幼生までがプランクトン生活期にあたります。その後砂浜や磯などでよく見られる皆さんがよく知っているカニとなるのです。

それでは本物のメガロパ幼生をご覧ください。

多分トゲアシガニ属の仲間のメガロパ幼生だと思うのですが、親のカニとは全然違う形をしています。そもそも歩脚もハサミも全く見当たりません。大きな目とエビのような尾っぽだけしかありません。

えーー、これカニですかぁ~って言われてしまいそうですね。

実はこの形になって、中層をびょんぴょん泳ぎ回っているのです。そして一瞬だけ、歩脚を広げて停止することがあるのです。

それがこれです。

歩脚とハサミを合わせて10本、十脚目のカニの仲間ですね。

今度は正しい情報ですのでご安心ください。

ただし、トゲアシガニ属の仲間かは怪しいですがね。

圧を感じたい時もある

時々もの凄く圧を感じたくなることがある。

深場へ行ったからと言って、実際に圧を感じるわけではない。それでも感じたくなるんだよね~。不思議。

そんな世界には、とても美しいハナダイたちが生息している。

八丈島だとフチドリハナダイ、アサヒハナゴイ、オオテンハナゴイ、アカボシハナダイ、スジハナダイなんてのが定番かな。

どれもこれも色鮮やかなハナダイたちだが、婚姻色はもっと輝く。まじ凄い色になるんだ。

最近驚かされたのが、アカボシハナゴイ。もう、アカボシハナゴイの婚姻色は、見たことがあると思っていた。

しかし、それは間違いだった。

今まで見たと思っていた婚姻色は、まだ本気モードじゃなかったのだ。

本気の婚姻色は、これだ!

背びれ付け根が蛍光ブルーに輝く見事な色合いである。こんなの見ちゃうから圧を感じたくなるんですかね。

ちなみにガイドは致しませんのであしからず。

拍子抜け

レグルスがオープンする頃からだから、彼是30年以上からかな~。

八丈島で見られる魚を全種撮影するという、ポケモンGOばりの課題に取り組んでいた。

全種撮るといっても、その当時は、その写真を何かに使うという目的はない。

八丈島にはどんな魚がいるんだろうという好奇心と、集めるというコレクター的な楽しみが相まって、飽きることはありませんでした。その中でも種数の多い科は別として、少ない科をコンプリートするという、なんともしょうもない単純なことに燃えてました。

とは言っても、あくまでもダイビングで見られる範囲で、という条件付きですけどね。

例えばゴンべ科は、オキゴンベ・ミナミゴンベ・ヒメゴンベ・ウイゴンベ・イソゴンベ・スミツキゴンベ・クダゴンベ・ベニゴンベ・フタホシゴンベ・サラサゴンベ・メガネゴンベ・ホシゴンベ・イレズミゴンベと13種類。

うち八丈島で撮ったのは12種類。あと1種類イレズミゴンベのみを残すのみとなっています。多分そのイレズミゴンベを八丈島では撮る日はないなぁ~。だって日本では極めて稀、小笠原からマリアナ系列の魚ですからね。

こんな感じで、今現在まで八丈島のみでコンプリートしている科はありません。まぁ当然と言えば当然。科によっては深海の種類もいるし、バリバリの温帯種だっているので、すべて八丈島で撮ることは不可能です。それでも挑戦することに意義がある、いや意地があるってことです。

その中で科は少ないけど深海の種も多いトラギス科がいます。深海の種を除けばかなりの種を八丈島で押さえていますが、どうしても見つからないオヨギトラギスという種がいます。

以前この種を追い求め、いろいろなポイントに通いましたが、見つかるのはハワイトラギスばかり。最初はハワイトラギスをオヨギトラギスと勘違いしていたので、「なんだオヨギトラギスっていっぱいいるのね」と思っていたのですが、これは大きな間違い。今まで見ていたのは、すべてハワイトラギスと言う事が分かりガックリしたことを思い出します。結局ホンモノのオヨギトラギスを見つけることなく今に至るのです。

こんな感じで、勘違いや間違いを繰り返し、いろいろな種類が八丈島に生息していることを知るのでした。そんな思い入れの深いオヨギトラギス。あれだけ探したオヨギトラギス、絶対に八丈島で見られないと思っていたオヨギトラギスが、ここ数か月前からナズマドの至るところで見られるようになっているのです。

拍子抜けもいいとこ。自然の仕業か、それとも神の仕業かは分かりませんが、思いっきり翻弄されております。

これだったら絶対に八丈島で見られないと思っているイレズミゴンベも、もしかしたら現れるのかも知れないと、小さな小さな期待を膨らませるのでした。

対象物と寄り

ウミウシが終わったぁ~!

6月15日に発売です。「新版 ウミウシ:特徴がひと目でわかる図解付き」Amazonで予約受付中。

皆さん是非買ってくださいね。

さてこの改訂版に携わって二年近く、撮影もウミウシばかりやっていたので、しばらくはウミウシから離れ、ワイド撮影でもやってみようかと、カメラをマクロから15mmフィシュアイの装備にしてみました。

もちろんこの画角では小さいものは無理。なるべく大きなもの、大きなもの、あっそうだ!ナズマドにいる30cmを超える巨大なオオモンカエルアンコウを撮ろう!

だだ対象物がないと、ここのオオモンカエルアンコウ大きさはわかりません。

手っ取り早いのがダイバーを入れる事かな。そのダイバーも被写体の後。オオモンカエルアンコウはポートにくっつくくらい寄ります。

この位置がフィッシュイレンズの効果がよく出て、よりオオモンカエルウオが大きく迫力のある写真となります。

ワイドはいかに被写体に寄れるかで写真の出来が決まります。風景写真を除けば30cm以上離れたらまったくダメダメな写真になってしまいます。

こちらの写真は畳三畳はあろう巨大マダラエイです。このまま撮っても多分写真ではその大きさはわかりません。

そこで沖で撮影しているスタッフか帰って来るのを待ってから撮影することにしました。

さて、スタッフという対象物も揃ったので、被写体の後ろから近づいてもらい、私はじりじりとマダラエイに寄って、寄って、寄って・・・、やばい・・・、鰭がポートにぶつかりそうなくらい寄り過ぎて、もう少しで尾っぽではたかれそうになりました。

でもおかげで大きさがわかるとても迫力のある写真が撮れたのでした。

やっぱり大きさを表現するには対象物と寄りが要になりますね。

しばらく振りのお魚さん

本当だったらゴールデンウィークでゲストたちの笑顔溢れる店内となっているはずだったのが、コロナで臨時休業しているレグルスです。

しかしやる事はたくさん、耐圧検査から帰って来たタンクのペイントや親タンクのペイント、検査済みのコンプレッサーの安全弁の取り付けなど、ゲストがいなくても準備しておかなければなりません。

それとウミウシ図鑑の校正が始まり、スタッフ総出で、いやひとり外出自粛で八丈島に帰れないものもいるけど、なんかとてもトタバタと忙しい日々を送っております。。

ウミウシ図鑑の校正もあともう一回くらいありそう。ゴールデンウィークは多分それで費やすでしょう。

写真はキンギョハナダイの中に混ざるユカタハタのチビ。もろキンギョハナダイそっくりです。これ群れに混ざることで身を隠す擬態行動なんですかね。

と思った瞬間、小さいキンギョハナダイをパクッって食べようとしてました。

失敗はしたけど・・・。

もしかしてキミ、キンギョハナダイそっくりを利用して、容易に近づきキンギョハナダイを食べちゃう擬態をしているのかな。なんてずるがしこい奴なんだ。

こちらの写真は多分ケラマハナダイの幼魚。最初はアカオビハナダイの幼魚見っけ!って喜んだんだけど、どうもなんか違う。

しばらく振りにハナダイたちを撮ったもんで、見分け方が鈍っているのかも知れません。

まぁ確かにここ最近はウミウシばかり見ていたので仕方がないですかね。

ウミウシは続くよ、どこまでも

コンデジ片手に海へ行く日が続くと、重たい一眼レフを持つ気になれなくなってきた。

八丈島は、エントリー口までテクテク歩く底土とか、意外と坂道のキツイ八重根とか、出入りがタイヘンなナズマドとか、一眼レフを持っているダイバーにとって辛いポイントが多いなあと改めて思う。

少し前までは、一眼レフでないと、ちゃんとした写真は撮れないと思っていた。

でも今は違う。ウミウシのように、あまり動かない被写体であれば、コンデジでも素晴らしい写真が撮れる。いやむしろ、コンデジの方が良いかも知れない。

ただ、魚のように動く被写体は、まだまだ一眼レフでないとちゃんと撮れないかなぁ。

改訂版ウミウシ作製の作業も終わったことだし、そろそろ一眼レフ持って魚でも撮りに行こうかなぁ。

と言いつつ、今回もウミウシです。(笑)

実は、一眼レフのハウジングが修理中なんだよね。どこまでウミウシが続くか楽しみにしていてください。

コンデジでも顔だけピントがビシッと、後方がフワッとボケっとした写真が撮れるんですよね。

凄いぞコンデジ!ってホムラユビウミウシくん、キミって目があったのね。

先が見えたら・・・

ウミウシの改訂版が決まり、そのイラストを描き始めたりのが去年の初め。

1,300種くらい描かなければならないという気の遠くなる作業が始まったのです。

以前はパソコンのモニターを見ながらマウスで絵を描いていたけど、今回はモニターにペンで直接かける素晴らしい武器を手に入れ、細部まで精密に描けるようになりました。そうなると、以前に描いたイラストもすべて描き直したくなり、追加した種だけでなく、改訂前から載せていた種もあわせて約1300種描くということになってしまったのです。

毎日毎日コツコツと一枚ずつ描いて仕上げていく。敢えてゴールを見ず、ひたすら描き続けて一年。

相田みつをの「毎日少しずつ それがなかなかできねんだなあ」の詩を覆したのであった。

※詳しくは2019年6月の記事を見てね。

終わったぁ~。でも意外と達成感はなく、イラストを終えて次の作業へと移るのでした。それはフォト講座とウミウシの探し方の原稿。これが終われば、出版社に提出するだけです。

そう思ったら、原稿が進まないこと進まないこと。なんか先が見えてしまうとダメなタイプかも知れませんね。

写真は三点。フォト講座に出そうかなぁと思っている写真です。

今回はコンデジメインでライトを併用して撮影する新たな撮り方の紹介をしようと思っています。

写真はオリンパスTG-6とイノンの新型ライト5800Kを使っています。

Kはケルビンね。ケルビンって何って思った方は、ウミウシ改訂版買ってください。

メガネと透明度

先月上京した時に、ふらっと立ち寄ったメガネ屋さんで、もの凄いメガネを発見しました。

確かこんなキャッチコピーだったかな。「遠くも近くもよく見える」といううたい文句にそそられて掛けてみると、思わす声を上げてしまうほど遠くも近くもよく見えました。

ローガンズの私にとって老眼鏡は手放せません。特に今はウミウシのイラストを描いているので老眼鏡がないと仕事ができないほどです。

ただ老眼鏡はをずっと掛けていると目が疲れるし、遠くを見るときに、下を少し向いてメガネから目を外して裸眼で見る、いわゆる鼻眼鏡ってやつ、よくおじいちゃんがやっている仕草ですね。まぁ孫もいるからおじいちゃんではありますが・・・。

店内に響き渡る私の声は置いといて、当然即買いです。

おかげで、鼻眼鏡する老眼鏡は片隅に追いやられ、この素晴らしいメガネをかけてイラストを描いています。

遠くも近くも見えるって良いですねぇ~。八丈島の海みたいなメガネだ。

写真は水深50mで撮った写真。あの~・・・、太陽が写っているんですけど・・・。

うっかりどん深に行ってしまいそうで、見え過ぎも困るかも。

って、行ってんじゃんかぁ! 笑

改訂版のウラ話

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、今取り組んでいるウミウシの改訂版の編集作業のウラ話をしましょう。

今回の改訂版の種数は1,300種くらいかな。同じ数のイラストも載せる予定です。

イラストは基本全部描き直していて、そのお絵かきも順調に進んでいます。

このお絵かきの見本は、もちろんこの本に掲載される写真を基にしているのですが、写真によっては特徴が見えにくいカットあったりするので、イラストでその特徴を強調して補うことになります。

それでもあまりにも向きが悪い写真で、しかもそれが私の写真だった場合には、なるべく撮り直しに出かけています。

面白いことに、イラストを描いた後だと、今まで気にしていなかった細部の特徴が頭に入っているせいで、おのずと撮り方が変わってくるのです。

例えば八丈島ならではのコンガスリウミウシは「二次鰓の軸の内側が黒色で、背面に多数の黒色縦線と白色紋や黄色紋が散在する」という特徴があります。

イラストを描いたあとだと、この特徴がわかるようにしたいという思いが強く、背面と二次鰓の内側が見える位置のカットを撮ろうと心がけます。

また、ウミウシというのは、突起や口触覚がやたらと長いものがいて、本体は小さいくせに、全体は大きなサイズになってしまうものがよくあります。

しかし図鑑で掲載される写真の大きさは横8cm縦6cmの小さなサイズなので、そんなウミウシの全体写真を載せてしまうと、特徴がよくわからなくなってしまう場合があります。

例えばマエダカスミミノウミウシ。口触角が極端に長い。身体が伸びた状態だと、とてもおさまりが悪いです。

そこで、口触角が丸まり、ちょっと身体をくねっと曲げたところを撮るわけです。

こんな感じで、少しずつ撮り直し、読者が分かりやすい図鑑を目指すわけです。

と言いつつ、イラストをどんどん描いていかなければならないのに、理由をつけてはいそいそと海に出かけて行くのです。

訂正のタイミングと一発勝負

「加藤さん、海水魚の増刷が決まりました。」と出版社から連絡が入る。

海水魚は改訂版になってこれで第4刷目。その間中国と台湾の2社の出版社から広東語と北京語の海水魚も出ることになっている。

売れ行き絶好調ですね。

この増刷に伴い、和名や学名が付いた種や学名の変更による訂正をしなくてはならないのだが、たった2年の間に、これほどまでに色々な種類の名前が変わっていることにちょっと面食らっている。

人間でいえば康子さんが、ある日突然、あなた本当は好美さんだったんですね。いやいや、好美さんの苗字は後藤さんだと思ったら、実は鈴木さんだったんですね。

という感じで、なんのこっちゃって感覚である。

でも、名前の変更は学術的に精査して行っているので問題ないのですが、間違いはよくない。

ベラ&ブダイの図鑑はまだ初版のまま。

P72、ホシササノハベラ属??? おいおいササノハベラ属の間違いじゃないかい!

P242、本テンスモドキ属??? テンスモドキ属の間違いじゃん!

他にも何点か・・・・・。

訂正は増刷のタイミングでしかできないんですよ。とほほ・・・。

写真はコガネスズメのちびちゃん。

本は増刷のタイミングで訂正できるけど、写真は一発勝負。

そこそこ、そこに入って!

人間も騙される凄い奴

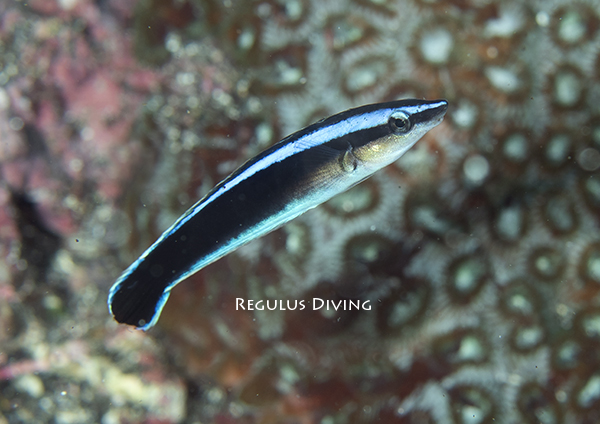

魚についた寄生虫を食べてくれる掃除屋さん、ホンソメワケベラ。

この食性のおかげで、みんなから愛され、どう猛な魚たちからも襲われることがないので、食事に困ることがないだけでなく、無敵の防衛手段を備えています。

厳しい海の中で、こんな楽な生活を送れるだなんて。よし、姿・形をそっくりにして、自分も悠々自適に暮らしてやろう!

そんな輩が現れても不思議ではありませんね。そうです。それがニセクロスジギンポです。

さあ、どっちが、どっち? そっくりでしょ??

はっきり言って水中で見分けることができません。ちなみに私は分かります。プロのガイドですから。

上の写真がホンソメワケベラ、下の写真がニセクロスジギンポです。

違いは何か?って?? プロのガイドですから教えません。笑

まぁでも、図鑑や魚の本などで紹介されているので、ご覧になればわかるでしょう。

ホンソメワケベラとニセクロスジギンポ、成魚の姿が瓜二つなのは、よく知られていることなのです。

でも、幼魚は?? 調べてみてください。

成魚と比べて、あまり紹介されていない、写真撮られていない、ひょっとして知ってる人少ない。

ちなみに私は知っています。写真も撮っています。なんたってプロですから。

どっちかがホンソメワケベラで、どっちかがニセクロスジギンポです。

違いは何か?って?? プロのガイドですから教えません。笑

でも、上の写真がホンソメワケベラ、下の写真がニセクロスジギンポです。

それにしても人間まで騙してしまうニセクロスジギンポって凄いですね。

ホンソメワケベラに擬態し、無敵の防衛手段を手に入れ、近づいてくる魚の皮膚をウロコごとかじり取って食べて生きていくだなんて、人間の詐欺師だってびっくりでしょ。

人間も魚も騙されますが、ホンソメワケベラだけは騙されません。

自分たちのテリトリーの中にニセクロスジギンポを見つけるともの凄い勢いで追い払うのです。

彼らにはどうしてわかるんだろう。不思議だなあ。

「旬を逃す」 それステータス

9月に入ってもカメラ片手にプライベートでダイビングなんて行ける訳もなく、ガイド、体験、ガイド、体験、体験という日々が続きます。

体験参加のお客様のBCに空気を入れて、中世浮力にして手を引いて泳いでいると、なんとなく風船の紐を持って走っていた子供の頃の自分を思い出すんですよ。

ガイド中はガイド中で、壱円玉より小さなタテキンのチビやレンテンヤッコ、ニシキヤッコ、スミレヤッコのチビを見つけ、ゲストに見せるたびに「今が撮り頃の旬だなぁ~」と思うんです。

ただすぐに一眼カメラ持って撮りに行ける訳でもなく、ガイドと体験が続けば撮り頃の旬が普通に通り過ぎていくのです。

自慢ではないがユウゼンの2cmに満たないチビサイズを毎年見ています。えっへん!

でもそのサイズの写真は持っていません。しゅん・・・

このユウゼンの子は、とにかく撮り頃の旬の期間が短すぎるのです。見つけたら数日で撮らないとすぐに大きくなってしまいます。

まぁでも毎年出ているので、いつか撮れるんじゃないかと諦めていますが、諦めきれない子が二週間前に現れたのです。

それはルリハタ幼魚です。

えっルリハタですかって言われそうですが、いやいや幼魚は幼魚でもまだ全身が黄色い時期の子です。久々に水中で吠えました。

これは撮りたい!

しかし、台風、体験、体験、台風、ガイド、ガイドが続きその場所にカメラを持っていくことさえできなかったのです。

しかし、ついにチャンスが訪れました。

ルリハタの幼魚が見たいというゲスト、しかもスーパー常連のお二人ともフィッシュウオッチャーでカメラ持っていません。

「加藤さん、写真撮って」という嬉しい一言。

もちろん撮らせていただきました。

が・・・・・

やっぱり、やっぱり、撮り頃の旬は通り過ぎていて、お腹は黄色がなくなり黒青くなっていたのでした。これじゃ、ただの小さめのルリハタ・・・

幼魚時代は一瞬だったのでした。

体験ダイビング中の楽しみ

もう10年になるだろうか。

屋久島や沖縄の各地で見つかったオヤピッチャそっくりなスズメダイ「シリテンスズメダイ」。

当時は「オヤピッチャだ!」、「いや違う別種のスズメダイだ!」と一部スズメダイ好きのダイバーたちが激論を交わしていたスズメダイです。

実際両種は、学者の間でも、別種だ、いや変異だ、と迷走していたほどそっくりでした。

スズメダイ好きの私も、意見を求められることがあったのですが、八丈島では見たことがなかったものですから、はっきりと答えることが出来ませんでした。

しかし、今なら言えます。

先日八丈島で見つけたのです。しかも体験ダイビングをしている最中に。

もちろん観察開始。体験ダイビング中ですが。

毎回シリテンスズメのいるコースを辿るわけで。おいおいちゃんと参加者にカメ見せているのかぁ~。

何度かの観察で、オスはそれぞれの場所にナワバリを持ち、単独で産卵床を形成します。

集団で産卵床を形成するオヤピッチャと異なりますね。産卵床は、サンゴの裏などの、ダイバーからは見えにくい物陰です。

ダイバーから卵が丸見えになる、岩や壁の表面に卵を産み付けるオヤビッチャとは異なりますね。

オスの婚姻色は、うっすらと縞は見えますが全身ほぼ黒くなってしまいます。これも青紫と黄色が入るオヤピッチャのオスの婚姻色と異なります。

求愛はメスたちがナワバリ上空を通過するとメスの前で上下に泳いで産卵床に導くという行動が見られました。これもオヤピッチャとまったく異なる求愛行動です。

もちろん卵も確認。おいおい体験ダイビング中だそ。。

オヤピッチャのような紫色ではなく、グレーの地味な色でした。

決定的な違いは、オヤピッチャは潮通しの良い水深10m前後の岩礁域やサンゴ礁域。対してシリテンスズメダイは内湾の水深5m前後サンゴ礁域と両種は生活する環境はまったく異なっています。

いやぁ~、10年前に出でいれば、即答で別種ですって答えられたのに残念でした。

で、写真を撮りたい!!!

スタッフに言うと、「この忙しいのに。そんな暇はありません」と一蹴されてしまいました。まぁ当然と言えば当然。。

なので、オスやメスの写真、婚姻色の写真、求愛中の写真、卵の写真は撮れるはずもなく、しばらくは体験ダイビング中の楽しみとなったのです。

写真はオス。

実はオスだけ押さえました。過密な体験ダイビングの合間を縫って。。

訂正

夏の黒潮は青くて青くて、どこまでも見渡せる最高の透明度だね♪

こんな海だからこそボートダイビングが最高なんだ。

特にボートポイントでは、ハナゴイが数千匹の大群が乱舞。南のサンゴ礁でもこの数は見られないんじゃないかと思うほどの数だ。

その中を沖縄系列の南の魚たちがたくさん見られ、一瞬ここは沖縄かと思ってしまうほどである。

ところが小笠原系列の魚も負けてはいない。ミヤケベラのハーレムからスミツキカミナリベラは飛び回り、コビトスズメは至るところで見られ、一瞬ここは小笠原かと思ってしまうのである。

その中で驚きの魚が現れた。

ハナダイギンポ。

八丈島で出るなんてあり得ない種である。

ハナダイギンポ。

もちろんガイド中。だけどコンデジで夢中になって撮ってしまった。ガイド中なのに・・・。それほど価値のある出現である。

しかーし、後になって冷静になって考えたら、雄輔さんの「日本の海水魚」に載っていたハナダイギンポであることに気づいた。

実はこれ、ニラミギンポの黄化個体。つまりハナダイギンポではないんだ。

一度図鑑を出してしまうと、間違った写真や記述が見つかっても、増刷が決まらないと訂正ができない。

直したくても直せない。このジレンマは痛いほどわかるのである。

雄輔さんの「日本の海水魚」は改訂版で直されたよ。気になる人は買って見てね。

私の図鑑も直したいところがあるんだけど、増刷が決まらないと直せないんだ。

とりあえずは「ベラ&ブダイ」は直したい。是非買って増刷に貢献願います。

なんてね。

羊

オーストラリアの羊の数は人口の8倍の1億5,000万頭。これ日本の人口より多いんですけど。

と、今回はそんな羊のお話ではなく、海の中にいる羊です。

大きさはなんと5mm前後の極小サイズ。肉眼で細部の特徴が分からないほど小さいので、ローガンズを苦しめる羊です。

まぁ羊と言っても、正しくは羊みたいに見えるウミウシなんですけどね。

そんな羊くんを探すのが大変。

彼らの大好物の砂地にところどころ生えている藻類に着いていれば、どんなに小さくても見つかるのですが、その藻類の周辺の砂地の上でじっとしているので苦労するのです。白い砂粒、白い貝殻の破片、、わけわからん白い小さなイソギンチャク、、、辿って辿って見つけるわけです。

八丈島にはネオンモウミウシとテングモウミウシの2種類がよく見られます。

何も考えずに普通に撮ってしまうと羊には見えません。ただのウミウシです。

ここで念じてください。「羊のように、羊のように」と唱えるのです。

そうすると、あ~ら不思議。羊のようなウミウシが現れるのでした。

なんてね。。

毎日少しずつ

毎日少しずつ

それがなかなかできねんだなあ

相田みつをの詩である。まさに私、今この状況。

ウミウシの改訂版の出版が決まり、来年の初夏頃を目指し、座間味の小野にぃにぃと共著で作っている。

種数は1,200種を超え、にぃにぃは解説文担当で私はイラストを担当。

イラストは今あるウミウシのイラストを使えば、800種くらいで済むかなぁ~と思っていたんだけど、以前描いたイラストが気に入らない。どうしても書き直したい。

多少使えるイラストはあるものの、結局1,200種類を超えるイラストを描くわけです。

締め切りまで約1年。365日なので1日最低でも3種類のイラストを描いていかなければならない。とりあえず、この目標は今のところ達成できているけど、トップシーズンに入ったらどうなっちゃうんだろう。

「毎日少しずつ それがなかなかできねんだなあ」

この詩を覆すことができるのだろうか。乞うご期待ってとこですね。

写真はそんなウミウシの話とは全く関係ないお魚です。

ウミウシばかり撮っていると、動くものが撮れなくなってしまうのではと心配になり、ちょっと底まで行ってフチドリハナダイを撮ってきました。

よしよし、まだ動くものでも撮れるぞっと。

ローガンズとウミコチョウ

水温が例年よりも高いせいか、昨年からトウモンウミコチョウがよく見られる。

ウミコチョウの仲間の中では大きい方だが、20mmもある巨大サイズもいるので、何気なく海藻に似たカイメンを見ただけでローガンズの私でも余裕で見つけることができる。本当だったらとても珍しい種なのに、こんなに見られてしまうと、もはや普通種だ。

たくさん見つかると少しありがたみが減ってしまうようだが、色彩が奇抜なのでゲストの受けはとてもよく、見つければ必ず紹介するウミウシのひとつである。

人気のあるウミウシが、みんな大きなサイズだと良いのだが、世の中そんなに甘くない。できるだけたくさんの種類のウミウシを見たいと思えば、数mmのものまで探さなくてはならない。

ローガンの眼で、どれだけ見つけることができるか? もう眼で探すことには限界があるので、経験と勘、心眼で探すことになる。その経験と勘を研ぎ澄まし、心眼を鍛えるのに役立つのがウミコチョウの仲間たち。

トウモンウミコチョウ以外はみんな小さい。5mm前後が主流かな。5月に入ると、いろんなウミコチョウの季節がやって来る。まずはこのウミコチョウ探しで小さいウミウシが見つけられるかどうか試すわけだ。

心を静め、じっと水底を見つめると・・・オレンジ色の粒を発見!

今年も大丈夫。まだまだ衰えてないみたいだ。

60マクロレンズと105マクロレンズ

よし、ウミウシ撮りに大瀬崎に行こう!と思いつき、行ってきました大瀬崎。

多分30年振りになると思う。富士山が見え、台車が並び、ダイビングショップや民宿、あの当時の風景と変わらない「大瀬崎」でした。

今回の目的はウミウシです。ウミウシと言えば「ちびすけ」、かわちゃんのところだね。さすがウミウシ専門店とうたっているだけに兎に角1cm以下のサイズばかりを次から次へと出てきます。予想はしていたものの、まず肉眼で見ても何が何だか分かりません。はっきりいってローガンズにはきつい被写体ばかりでした。

使うレンズは60マクロレンズ。105マクロレンズではと思われますが、最短はどちらも等倍ですので、被写界深度の広い60マクロレンズを使用してます。それでも突起の多いウミウシだと、全体にピントを合わすことができません。しかも小さいからファインダー越しでさえ、全体が分からないので勘で撮る始末です。

写真は2mmサイズのイナバウミウシ。

小さすぎでファインダーですらその種類が分からなかったほどです。当然上からなのか横からなのかが分からず、多分これが触角かなぁ~と見当を付けて撮ってました。もちろんこんな写真では図鑑に使えずボツとなりました。

60マクロレンズのもう一つの利点は大きなウミウシでも対応できることです。

105マクロレンズで同じ大きさの被写体を撮るには、60マクロレンズより離れて撮らなければならず、そうなると水のフィルターが厚くなりストロボの光が届きにくくなり、ピントは合ってももやっとした色の写真になってしまいます。その点大きい被写体でもしっかり寄れて色がカチッと撮れる60マクロレンズは使い勝手の良いレンズです。

やっぱり写真はカチッとした方が好きかな。

写真はピカチュー、大きさは6cmくらいあったかな。60マクロレンズだと、しっかり寄れて絞り込めるからカチッとした写真に仕上がりますね。

この大瀬崎に行くために予め機材とハウジングの一部とストロボを送ってました。

こんな時に限って、八丈島でとんでもない奴が現れるものです。

イトヒキコハクハナダイの幼魚。

八丈島ではまだ記録のない深場のハナダイの仲間です。スジハナダイによく似ているのですが、体側のスジの入り方が異なるので「スジ違い」なんて愛称でも呼ばれていました。

そんなハナダイが、なんと水深10mの場所で現れたのです。

カメラは無し、でも撮りたい。仕方ないのでスタッフの水谷のカメラを借りて撮ることにしました。

でもそのカメラには105マクロレンズが付いているんですよね。

久々に使ったけど、寄り過ぎると被写体はみ出すし、離れるともやっとしたし色になるし、好きになれないレンズですわ。

105マクロレンズって寄れない被写体に対してはとっも有効なレンズだけど、寄れちゃう被写体には適さないレンズですね。

オヤジ撮り

シャッタースピードを上げ大光量のストロボ焚いて出来るだけ絞り込んでカチッとした写真を撮る。

これハウジングを持つ手がプルプル、目がローガンズのオヤジがはしる写真の撮り方だ。

しかしオヤジ撮りをバカにしてはならない。この撮り方は写真が上手になる近道でもある。

ダイビングが不慣れなほど体が安定しない。当然カメラを持つ手もふら付いてしまい、シャッターブレの写真ばかりとなる。こんな状態ではピントを合わすのも至難の業、ピントの合っていない写真ばかりとなる。

そこでオヤジ撮り設定を実践するわけだ。

まずはプルプルでもフラフラでもよいのだが、手振れを防止するにはシャッタースピードを上げること。少なくとも1/125以上にする。

ピント合わせも、F11だとかF16まで絞り込むことで、ピントは合わせた場所の前後のピントの合う幅を広くして、多少ずれてもピントが合うようにする。

ただシャッタースピードを速くし絞り込むと、より明るい光が必要となるので大光量のストロボは欠かせない。

なのでお金はかかるわけだ。まぁこれも金に物を言わせるオヤジならではなんだけどね。

いいカメラを持って、バカ高いハウジングに覆われ、大光量のストロボを2灯にして、あり得ない値段の大光量ライトを付ける、オヤジにはなれないかもしれんが、設定だけは試す価値ありだ。是非チャレンジしてみてね。

おっと、シャッタースピード1/125以上、絞りF16以上、大光量ストロボでバッシって、これすべてフルマニュアルで撮るってことですよね。

今どきフルマニュアルで撮るダイバーなんていないです。古マニュアル、まさにオヤジ撮りだわ。

写真はそんなオヤジ撮りで撮った写真です。大光量でバシッと当てて、奥までしっかりピントの合ったオヤジ撮り写真です。

被写界深度との闘い

図鑑写真を撮る時の注意点。

1. 被写体が背景に同化しないようにする。

2. 被写体全体にピントが合っていること。

3. 被写体全体を画角にきっちりと収める。

4. 画角は横位置であること。

5. 顔(頭部)は少しこちらを向いていること。

この注意点を頭に置いて撮ると、種の特徴がとても分かりやすい写真に仕上がり、図鑑写真の目的を果たすわけだ。その中で1と2の注意点が問題で、レンズの被写界深度の戦いとなります。

まず、被写体を背景に同化させないようにするには、絞りを開けて写界深度を浅くして背景をボケさせればよいわけです。しかし、それでは被写体全体ピントを合わすことが難しくなります。

では、絞りを絞り込み被写界深度を深くしてしまえば、難なく被写体全体にピントが合います。でもそうすると今度はバックにもピントが合ってしまい背景はボケにくくなってしまいます。この真逆の条件を両立させない限り目的は達成しません。

そこである程度絞り込み、被写体全体にピントが合うようにして、カメラアングルで被写体と背景との距離を置き背景をぼかしたり、背景を単一の色にしたり被写体の色と背景の色を反対色にしたり、ライト撮影に切り替えて背景を黒くしたりと考え撮影します。

それでも被写体によっては、とても難しくなってしまう種もいます。

写真のパンダツノザヤウミウシもそのひとつ。

ご存知のようにパンダツノザヤウミウシは一対の口触角と触角、それと二対の突起があり、そこに大きく開いた二次鰓がある。これらにピントを合わるため、すべての突起を同じ距離になるようなアングルを探し、そのアングルで背景がボケることも確認します。

更に白黒の配色は、露出が黒に合わせると白はオーバーとなり色情報がなくなり、白に合わせると今度は黒がアンダーとなり色情報がなくなってしまう配色なので、露出調整は難しくなります。

複数の突起のピント合わせから背景のボケ、露出調整までと、大変苦労する相手なのです。なので私は、被写界深度の狭い105mmマンロレンズより、被写界深度がより広い60mmマクロレンズが必須となるのです。そんなこんなで撮った二枚の写真。あなたはどちらがお好みですかね。

- ※ピントを合わせた部分はシャープに写りますが、その前後にもシャープに写る範囲があります。この範囲のことを「被写界深度」と言います。絞りを絞ればその範囲は深くなり、絞りを開ければその範囲は浅くなります。レンズの種類でもその範囲は変わり、広角レンズは広く、マクロレンズは狭くなるという特徴を持っています。

経験と勘

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今年は、5月1日のゴールデンウィーク真っ只中に平成から新しい年号に変わります。

そのおかげで今回のゴールデンウィークは10連休になるみたい。どうなっちゃうんだろこの連休。たくさんのダイバーが八丈島にやって来るとよいですね。

写真はフィコカリス・シムランスという体長1cmに満たない小さなエビの仲間です。

見ての通り毛むくじゃらの姿で、しかもいる場所が同じような藻類の中にいるもんですから、見つけるのは至難の業となります。

それでも若い時は、どんなに小さくてもどんなに擬態していても難なく探せる目を持っていましたが、この年になると老眼が進み年々見つけることができなくなっています。

でもそれを補うのが経験と勘かな。

今年もその経験と勘を研ぎ澄ましてガイドに精進いたしますので宜しくお願いします。

ガイドのつぶやき

- 三浦半島・葉山から

- 真鶴半島・湯河原から

- 伊豆半島・伊東から

- 伊豆半島・川奈から

- 伊豆半島・伊豆海洋公園から

- 伊豆半島・大瀬崎から

- 伊豆半島・平沢/静浦から

- 伊豆諸島・八丈島から

- 静岡・三保から

- 紀伊半島・尾鷲から

- 和歌山・串本/古座から

- 高知・沖の島から

- 鹿児島・屋久島から

- 沖縄・本島から

- 沖縄・久米島から

- 沖縄・西表島から