裏・日々ログ

皆さんこんにちは。最近お天気の変化が目まぐるしいですが徐々に春っぽいポカポカした日が多くなりもうすぐシーズン到来という感じですね。今年まだ海に行っていないアナタ、そろそろ海開きしましょう。

さて当店のサイト内にその日に見られた生物を写真で紹介している「日々のログ」というコーナーがあるのですが、1日1枚と決めているため御紹介したくても出来ないものが出てきてしまいます。今回は「裏・日々ログ」と題してその中から何点か選んで御紹介したいと思います。

名前から魚のボラの仲間を想像される方も居られるかも知れませんが、ホラ貝の仲間です。透明なカプセルの中に小さな粒々が沢山入っているのがお判りでしょうか?この一粒一粒が卵です、相当な数ですね。エントリーしてすぐの場所に産んでくれたので孵化まで定期的に観察出来ると思います。ところでこの時期花粉症に悩まされている私としては、この卵を見るとクシャミ・鼻水・鼻づまりに良く効くコン*ック*00という鼻炎薬を思い出してしまいます。

I.O.P.の海に向かって左側(方角で北より)にウミトサカなどのソフトコーラル類が群生しているところがあり、ポイント名が特に無いので当店でのみ「コーラルポイント」と勝手に呼んでいるのですが、ここのソフトコーラルの枝の隙間に小魚が戯れている様子が素晴しく、いつ見てもウットリしてしまいます。特にこの魚は赤味のあるウミトサカの中では色がよく映えるので絶好の被写体になります。

ヤドカリ類には常に気を配っていて「これまでに見たことの無い種類を見逃すまい」と眼を光らせているのですが、エキジット間際にコイツがチラッと眼に入った時には白っぽい眼の色が気になり久しぶりに「ヤッター!」と思いました。写真に撮ってよく見てみたら普通種とは言わないまでも何度か逢ったことのある既知の種類だったのでややガッカリしてしまいましたが、このところ味わっていない衝撃と興奮を僅かの時間でも感じることが出来たので、まあ好しとしましょう。

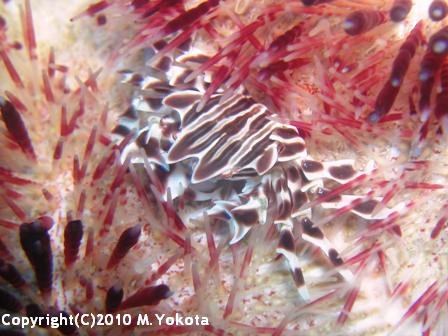

去年の4月号でも紹介したのですが前回よりも良く撮れたので再登場です。日本名(標準和名)がまだ無くラテン語の学名をPericlimenes dardanicora(ペリクリメネス・ダルダニコーラ)といいます。カクレエビの仲間はヤギやイソギンチャクなどの刺胞動物、ヒトデやウミシダなどの棘皮動物、ウミウシなどの軟体動物等々色んな生物との共生が知られていますが、このエビは世にも珍しいヤドカリと共生する種類です。因みに学名の後半部分(種小名)はヤドカリ科ヤドカリ属の属名Dardanusに由来しています。

ヤギ類を宿主とするこの貝、後ろ(背景)が気になりますね〜。貝が付いている筈のヤギを丹念に探しましたが見つからず、諦めて先に進もうと思い振り返った瞬間ヤギのすぐ下にあるカイメンの上に乗っていました。自力で移動したのかそれとも何かの理由で振り落とされたのかは不明ですが、初めて見る光景で我が目を疑いました。

カエルアンコウ三昧

皆さんこんにちは、年が明けてもう1ヶ月経っちゃいましたね〜。

さて今回は昨年秋から例年に無く数多くの個体が見られた季節来遊系のカエルアンコウ類、イロ・オオモン・クマドリの3種類をドバッと御紹介します。数の多さもさることながら出始めた時季が早かったためかそれぞれかなりの大きさに成長し、例年だと年明けには居なくなってしまう個体が多いのですが、1月末の時点でほとんどの個体が生き残っているというファンにとっては大変嬉しい現状!冬を越して春〜夏まで頑張ってくれそうな雰囲気です。

まずは今シーズンI.O.P.に限らず伊豆半島のあちこちで、やたら沢山見かけたイロカエルアンコウを9個体御紹介します。色や模様の微妙な違いをじっくりご堪能下さい。

次はこちらもある時期を境に例年以上の個体数が出現したオオモンカエルアンコウ!現在全長3㎝足らずのチビから10cm越えの大きな個体まで見られています。

こちらは夏過ぎから出現しては居なくなり、を何度か繰り返してきたクマドリカエルアンコウ。写真の個体は先月の下旬に出現し現在も見られています。この種類が伊豆で冬を越した例は多分これまで無いでしょうから、越してくれたら大きなニュースになります。

この冬はこの子達のお陰もあり、まだまだ賑やかな海の中になっています。ヌクヌクのお布団から抜け出して海に行きましょう。

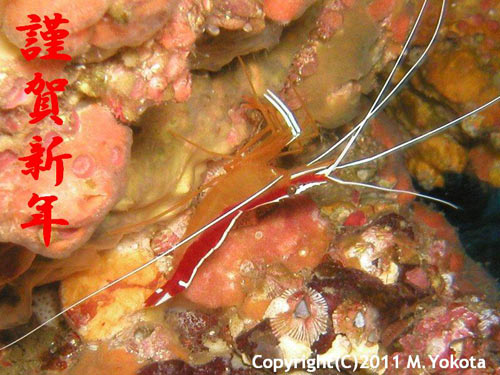

アカシマシラヒゲエビ

皆さん、新年明けましておめでとうございます。

今年の年賀状は紅白の海老にしました。アカシマシラヒゲエビというエビです。紅白の色はもちろんのこと、エビは「腰が曲がるまで長生きが出来るように」との長寿の意味も込められた縁起の良い生き物だそうです。

我々も腰が曲がり白髪や皺だらけになっても皆さんを海に御案内するつもりでいますので、末永くよろしくお願い致します。今年が皆さんにとっていい年でありますように・・・。

ツバメウオ@海洋公園

あら〜もう12月ですかー。

今年もなかなか筆が進まないまま1年を終えそうです。

来年こそは頑張って書きますので見捨てないでお付き合い下さい。

海ではこんな子も皆様のお越しをお待ちしていま〜す。

ニシキフウライウオ@井田

テングハコフグ@富戸ヨコバマ

ツバクロエイ

今月は画像のみで・・・。

オニカサゴの幼魚?

皆さんこんにちは、今年の夏は暑いですね〜。夏バテしてませんか〜?こういう時はレギュレーターっていう機械を咥えて小一時間海に浸かるといいそうですよ〜。

さて今回は先月の末にあまり見かけたことの無いカサゴ類の極小幼魚を見つけたので御紹介します。まずは下の写真を御覧下さい。

全長1.5〜2cm程でした。ところどころ透明な部分もあったり背景に溶け込んでいたりで輪郭が判りづらいですが、顔付きなどからカサゴ類の幼魚らしいことは想像がつくと思います。ではなにカサゴに見えます?ボクには口の辺りが何となく平べったいようなことからオニカサゴの幼魚に見えました。写真を眺めているうちに「そういえば前にも似たようなのを写真に撮ったな〜」と思い、過去の写真を見返していたらこんなのが出てきました。

うろ覚えですがこちらは確か4〜5cmほどあったと思います。こちらは色がだいぶ定着している感じがしますが、紫色っぽい色合いや目の下の白い模様が上の写真によく似ています。そして全体の体型がオニカサゴっぽい感じがしません?ウ〜ン、まだ信用なりませんか、ではこの写真はどうです?

サイズは上の写真より更に大きかったように記憶しています。色合いや顔付きはかなり成魚に近づいてきたように思えます。口の周辺の皮弁も目だってきました。上の2枚の写真とも共通点があるように感じます。

ゆうすけさん、皆さん、どう思います?

キツネベラの幼魚

今回は写真のみで。。。

ソウシカエルアンコウ

今回は写真のみで。。。

春の甲殻類ワールド 第2弾

皆さんこんにちは。

すんません、GWに突入してからこの原稿を書いてます。ハッキリ言って“手抜き感”は否めないのですが先月の続きです。

(1)ホムラチュウコシオリエビ 4月14日 伊豆海洋公園

先月の20種目として狙っていた種類ですが、空振りしてしまいました。結構よく見かけますしキレイなんですが、イマイチ知名度がありません。

(2)ベニサンゴガニ 4月15日 黄金崎ビーチ

東伊豆で見るのは白いヤツがほとんどですが、西では何故かこの色が多いです。宿主のキサンゴの色が濃いから(下の写真と比べて下さい)なんでしょうか?

(3)ユビナガワモンヤドカリ 4月20日 伊豆海洋公園

こいつはキサンゴの住人と言っていいのか・・・、でも相性は良いみたいです。先月の(8)のソックリさんですが、写真で見比べると違いは一目瞭然。

春の甲殻類ワールド

皆さんこんにちは、こうして文章を書くのもとっても久しぶりになってしまいました。4月からの新年度を控え、心を入れ替えようと思っております。・・って毎回言ってますけどなかなか入れ替わんないんだな〜これが。

さて今月の御題はエビ・カニ・ヤドカリなどの甲殻類です。春先の伊豆は透明度があまり期待出来ない、水温がまだ冷たく魚達の動きも活発ではない、などのマイナス要因がありますが、だったら普段あまり注目していない甲殻類に眼を向けてみましょう、という訳で先月伊豆の海で出逢った甲殻類を纏めてドーンと19種類紹介しちゃいます。順番は撮影の日付順、種名の後には日付と場所、その下にそれぞれ一言コメントを添えました。

(1)ゼブラガニ 3月1日 伊豆海洋公園

カニの中でも個人的にはかなり好きな部類です。足の形が何とも言えず素敵です。

(2)ナカザワイソバナガニ 3月1日 伊豆海洋公園

同じ仲間のイソバナガニやイボイソバナガニに比べ、地味で人気がありません。

(3)カイメンガニ 3月1日 伊豆海洋公園

後に出てくる(18)のモクズショイと間違える方が多いようですが、足の短さがポイント。

(4)オルトマンワラエビ 3月3日 伊豆海洋公園

お馴染みの種類ですが、ソフトコーラルと一緒に撮るとそれなりにいい絵になります。

(5)イシダタミヤドカリ 3月8日 大瀬崎 柵下

普通種ですが大型で色合いも良く見栄えがします。眼柄のピンクがチャームポイント。

(6)ホンカクレエビ属の1種 3月11日 富戸 ヨコバマ

ヤドカリ類と共生するという珍しい生態のエビ。(15)のケスジヤドカリによく付きます。

(7)ベニホンヤドカリ 3月16日 川奈 ビーチ

八木さんのフィールドの川奈で撮りました。いつか本腰入れて調査したい場所です。

(8)フチドリワモンヤドカリ 3月17日 伊豆海洋公園

割と珍しい種類ですが、今年はI.O.P.・富戸・八幡野で結構な個体数を見かけました。

(9)アカホシカクレエビ 3月23日 伊豆海洋公園

本来暖海性のこの種類がこの時期に見られるのはかなり異例のことと言えるでしょう。

(10)ツノガニ? 3月23日 伊豆海洋公園

ザラカイメンの奥の方に嵌ってました。形からして多分ツノガニだと思うのですが…。

(11)サラサエビ 3月24日 伊豆海洋公園

伊豆では何処にでもいる種類ですが、砂場がバックだとちょっとイメージ変わります。

(12)フルセゼブラヤドカリ 3月24日 伊豆海洋公園

暗いところが好きな種類なので、透明度が悪い春先にこそ見られるチャンスが…。

(13)ヒメセミエビ? 3月24日 伊豆海洋公園

多分ヒメ〜の幼体だと思うのですが、あまり見かけない色合いなので気になります。

(14)アカイシガニモドキ 3月26日 富戸 ヨコバマ

魚のウメイロモドキと一緒で「モドキ」の方が見栄えが良くポピュラーな種類です。

(15)ケスジヤドカリ 3月26日 富戸 ヨコバマ

自分の何倍もある巨大なイソギンチャクを貝殻に付けていて、いかにも重たそうです。

(16)アケウス 3月30日 伊豆海洋公園

以前は1箇所に何個体も見つけたのですが、今シーズンはあまり見かけませんでした。

(17)クダヤギクモエビ 3月30日 伊豆海洋公園

赤い模様の間隔が宿主のポリプの間隔とほぼ同じで、絶妙のカムフラージュでしょう。

(18)モクズショイ 3月30日 伊豆海洋公園

動いていれば辛うじて判りますが、ジッとして固まっているとまるでゴミのようです。

(19)コマチテッポウエビ 3月30日 伊豆海洋公園

宿主のハナウミシダが東伊豆では殆ど見かけないので、このエビも稀種の部類です。

20種類目をゲットすべく31日にも入りましたがあえなく撃沈、という訳で中途半端な数でごめんなさい。

フリソデエビ

テヅルモヅルの幼体

トラフケボリタカラガイ

ガイドのつぶやき

- 三浦半島・葉山から

- 真鶴半島・湯河原から

- 伊豆半島・伊東から

- 伊豆半島・川奈から

- 伊豆半島・伊豆海洋公園から

- 伊豆半島・大瀬崎から

- 伊豆半島・平沢/静浦から

- 伊豆諸島・八丈島から

- 静岡・三保から

- 紀伊半島・尾鷲から

- 和歌山・串本/古座から

- 高知・沖の島から

- 鹿児島・屋久島から

- 沖縄・本島から

- 沖縄・久米島から

- 沖縄・西表島から