詰まり過ぎ

皆さんこんにちは、今月は簡単にいっちゃいます、すいません。

先月号でチラッとお伝えしました7月20日から神奈川県立生命の星・地球博物館で開催される【特別展】『魚類図鑑に生涯を捧げたDANDY〜益田 一 と日本の魚類学〜』の詳細が決まりましたのでお知らせします。

期間中には各界著名人の講演会など数々のイベントが催され盛り沢山です。講演会には事前の申し込みが必要となり、6月25日以降に受け付け方法が発表されるようなので、皆様お見逃しの無いように・・・。

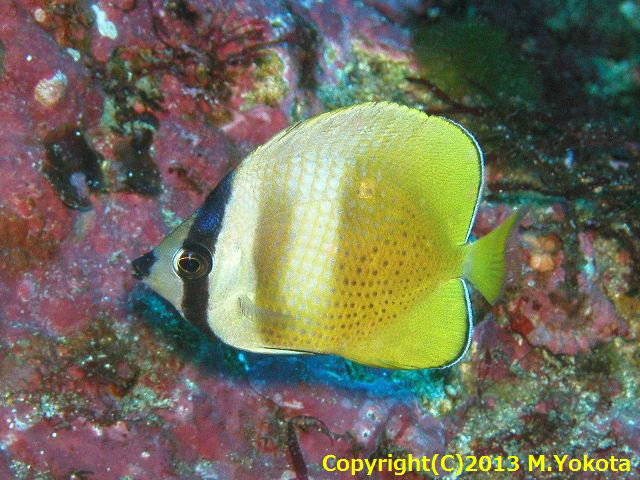

最後に益田氏の代表的な著書『南日本の沿岸魚』(1975年)の中で、伊豆海洋公園で発見された個体を元に日本初記録種として発表されたオトヒメベラを御紹介します。

“I.O.P.BEAUTY”というあだ名で呼ばれ、おそらく益田氏にとっても最も思い入れの深い魚の一つではないかと思います。

かつて師匠には「お前の写真は上下左右が詰まり過ぎでクールじゃねえなぁ。」とよく注意されたものでした。

その癖、まだ直っていないようです。

SORA

皆さんこんにちは、いよいよダイビングシーズン到来ですね〜。GWを目前に控えた現在、水温・透明度共に順調に上がってきています。今年の海開きがまだの方は是非GW中に済ませちゃいましょうね〜。

さて今月は雑誌の紹介をしたいと思います。

ダイビング専門ツアー会社・ワールドツアープランナーズから先日発行された“SORA”という雑誌の第3号“Guide×Guide”に豪海クラブのライターの皆さんが多数登場されています。

この雑誌は全編世界各地のガイドさんの写真やコラムなどで構成されていて、全ページの3分の2を占める巻頭グラビアにはパラオ・秋野大さん、リロアン・五十嵐“Garuda”一規さん、カオラック・大村健さん、久米島・川本剛志さん、西表・佐々木要さん、三保・鉄多加志さん、川奈・八木克憲さん(お名前の50音順)らの取って置きの素晴らしい写真がメッセージと共に掲載されています。

またこの雑誌の後ろの方に『魂の伝承』という特集があり、ガイドさんが師と仰ぐ方へのオマージュが綴られています。

屋久島・原崎森さんからは八丈・水谷さんのピンチヒッターで時々登場しては毎回場外ホームランをかっ飛ばすレグルスの親方・加藤昌一さんへ、そして加藤さんからは師である八丈の伝説的なガイドダイバー・佐藤謙二さんへ熱い想いが・・・。

そしてこのコーナーには不肖・横田も恩師である故・益田一先生について書させて頂きました。内容はここでは触れませんので是非お手に取ってお読み頂ければと思います。

アマゾンでも購入可能ですが、当店を含め上にお名前が出ているガイドさんのお店に潜りに行けば多分手に入れられるのでは・・、ちなみに当店でも御来店のゲストに無料で配布しております。

関連してもう一つお知らせがあります。

少し先の話ですが神奈川県立 生命の星・地球博物館主催に於いて、7月20日〜11月4日までの期間に、故・益田一氏の「魚類図鑑に生涯を捧げたDANDY〜益田一と日本の魚類学」と題する特別展が開催されます。皆様是非足をお運び下さい。

生涯を通じて数多くの新種や日本初記録種の発表に関わってこられた益田氏ですが、伊豆海洋公園から発見され学名に益田氏の名前が付けられたシマキツネベラ(Bodianus masudai)を最後に御紹介します。

ツルグエ

今月は、写真のみです。

大きいもの特集

皆さんこんにちは、今年の長い冬もようやく終わりに差し掛かり、春らしいポカポカの日が多くなってきましたね。ドライやロクハンは持っているけど陸が寒いし〜と尻込みしていた皆さんも是非潜りにいらしてください。

さて伊豆の海ではこの時季にはサメ類各種をはじめとした大物との遭遇率が高くなります。今月はここ最近に出逢った大物達を定番的なものからレアなものまで御紹介します。久米島のザトウクジラには及びもつきませんが・・・。

ナヌカザメ 2月10日 於・伊豆海洋公園

コイツ目つき悪いですよねぇ〜、もし人間社会にいたらそのスジからスカウトされること間違いなしでしょう。サメのくせにフグみたいに水飲んで膨れたり、目蓋が無いのに目を瞑ることが出来たりと一芸も二芸もあるヤツです。普段は数百メートルの深海に生息していますが、冬になると浅い水深で岩の間に頭を突っ込んで寝ていることがあります。

コブダイ 2月10日 於・伊豆海洋公園

伊豆海洋公園の“ヌシ”と言えばハタの仲間のクエが有名ですが、最近その座をこのコブダイに奪われつつあります。毎年冬になるとクエ穴にほぼ定住していたクエの1m級の個体が今年は姿を現さないこともあり、元々人懐こくてダイバーに寄ってくるコブダイの人気が急上昇中です。この顔で若い女性ゲストから「カワイィ〜!」と言われることも・・。

キアンコウ 2月12日 於・伊豆海洋公園

西伊豆の大瀬あたりでは昔から冬の定番として有名でしたが、東伊豆では滅多に見られない存在でした。それが何年か前から機会は多くないものの、この時季になると観察情報が聞かれるようになりました。ただお出ましになる水深がそれなりに深いもんで、気軽に見に行ける訳では無いのが難点です。今年は水深30m以浅まで上がってきてくれました。

マンボウ 2月13日 於・伊豆海洋公園

少ない方なんでしょうか?30年以上に亘るダイビング歴の中で今回が3回目の出逢いです。同行した尊敬する女性ガイドさんがエントリー前に「今日はマンボウ狙ってみようか」と仰って見事に当てちゃいました。この手のものを狙って当てちゃう人、初めてです。予告されていながらどこかで「まさかな〜」と思ってたんでしょう。いい感じで寄って来てくれたんですが慌ててしまいました。

カスザメ 2月17日 於・伊豆海洋公園

伊豆で見られるサメの仲間の中では遭遇率が高く、昼間は大抵砂を被って寝ているのでじっくり観察したり鮫肌に触ってみたり出来る種類です。ただし特に顔の上付近で手を翳したりするのは要注意!いきなり起き上がってガブっと噛み付いてくることがあります。噛まれた人何人か知ってますけど(ウチの奥さんなど)相当痛いらしいです。

クエ 2月21日 於・伊豆海洋公園

コブダイのところでも触れましたが、長年冬になると毎年クエ穴に現れる個体を今年は見かけていません。写真は小さめの別個体です。どこか別の場所で元気にしているのかはたまた天に召されてしまったのか・・・、と書きかけたところで思い出しました!そう言えば今年に入ってから一度だけ穴の中にいるのを見かけてます。ヨカッタ〜、また元気に現れてくれることでしょう。

アオブダイ 2月25日 於・伊豆海洋公園

下町のナポレオンと言えばJUN-Pさんの大好きな焼酎の“いいちこ”ですが、I.O.P.のナポレオンと言えばこのアオブダイですかね〜。今ではそれなりに知名度もありますのでなくなりましたが、昔はお客様に「ナ、ナ、ナポレオン見ましたよ!伊豆にも居るんですね〜」と言われ、「それはですね〜・・」と説明したものでした。

クロアナゴ 2月25日 於・伊豆海洋公園

穴の奥の方にいるもんでストロボの光が届ききらず、ピンも来てませんがお許しください。頭から尾の先までの全長という基準で考えると、今まで出てきた他の大物達を上回る存在かもしれません。これはクエ穴にいる一番デカいと思われる個体ですが、全身を拝んだことは一度もありません。太さで直径20cm以上あろうかという大物です。

最後の踏ん張り

皆さんこんにちは、毎日寒い日が続いていますがお元気ですか?

去年の夏が暑かったぶん、より一層寒さが身に沁みますね。でも寒さの中で頑張っているのは人間だけではありません。伊豆の海の中では本来サンゴ礁性の季節来遊魚達が、年末から急激に下がった水温に耐え忍びながら懸命に生きています。今回はその中で今年に入ってから観察された(=年を越した)南の魚達を12種類御紹介します。

このうちのほとんどは間もなく儚い一生を終えることになります。是非彼らの最後の踏ん張りを見に来てください。

ミゾレチョウチョウウオ 1月2日 於・伊豆海洋公園

キリンミノ 1月4日 於・伊豆海洋公園

ロクセンフエダイ 1月7日 於・富戸ヨコバマ

オオモンカエルアンコウ 1月9日 於・伊豆海洋公園

ヌノサラシ 1月17日 於・伊豆海洋公園

カタボシオオモンハゼ 1月17日 於・伊豆海洋公園

クロフチススキベラ 1月21日 於・伊豆海洋公園

サラサゴンベ 1月22日 於・伊豆海洋公園

サザナミヤッコ 1月22日 於・伊豆海洋公園

ムレハタタテダイ 1月23日 於・伊豆海洋公園

カモハラギンポ 1月23日 於・伊豆海洋公園

アオハナテンジクダイ 1月25日 於・伊豆海洋公園

a happy new year

今シーズン目に付いたもの

皆さんこんにちは。今年も残すところあと1ヶ月になり、ついこの間まで暑くてヒ〜フ〜言っていたと思ったらいつの間にかストーブとダウンジャケットの季節になってしまいましたね〜。それでも海の中はまだまだ生物豊富な素晴らしい状態をキープしていて季節来遊系もバリバリに元気ですし、伊豆海洋公園では水中クリスマスツリーが飾られたりして気分を盛り上げてくれます。是非12月の伊豆に潜りにいらしてください。

さて今月は年末ということで今年を締め括る意味で、今シーズン出逢ったものの中から季節来遊もので特に目に付いたり気になったものを幾つか選んでみました。まず最初は前回からの“ハタ”つながりでこの魚から・・・。

ユカタハタ@伊豆海洋公園:

先月御紹介したバラハタや八木さんのコラムで紹介されていたツチホゼリなど、今年はハタの仲間で例年見かけない顔ぶれが出たようです。ハタ類の幼魚は総じて警戒心が強く居てもなかなか姿を見せてくれない場合が多いのですが、このユカタハタは特にその傾向が強く、サンゴの枝の隙間から辛うじて顔を覗かせてくれました。

ハシナガウバウオ@伊豆海洋公園:

毎年ほぼ必ずと言っていいほど出現する種類ですが、今年は特に数多く来たようでエリア内のあちこちで観察され、写真のような2匹で一緒にいる場面も見られました。観察機会不充分で2匹が絡み合うシーンはまだ目撃していませんが、もしかしたら求愛行動なども見られるかもしれないので注目したいと思います。

ミナミフトスジイシモチ@伊豆海洋公園:

伊豆で見られるイシモチ系(テンジクダイ科)の季節来遊種はそう多くはなく、パッと思い当たるのはスダレヤライイシモチ・アオハナテンジクダイ・アオスジテンジクダイあたりですが、こんな種類も来るんですね〜。これまで出現情報を耳にしたことはありましたが、多分今回が初めての出逢いだと思います。

ウメイロモドキ@伊豆海洋公園:

10月号でタカサゴを紹介しましたがそれと並んでこのウメイロモドキが数多く出現したことは、今シーズンの特筆すべきトピックと言っていいでしょう。伊豆海洋公園のみならず富戸・八幡野にも満遍なく現れていて、八木さんによれば川奈にも沢山出ているそうです。この傾向が来年以降どうなるか気になるところです。

フリソデエビ@伊豆海洋公園:

最後はオマケ的に甲殻類を代表してキレイどころのフリソデエビに登場してもらいました。今シーズンも順調に各ポイントで観察されていて、時季的にはこれから更に観察情報も増えてくることが期待されます。

君は誰?

ある日、とっても可愛くて素敵なコに出逢いました。

でも恥ずかしがりですぐに隠れてしまい

顔だけしか見せてくれません。

鼻筋はスッキリ通っていて

頬には星を散りばめたような綺麗なお化粧

そしてあどけなさの残るつぶらな瞳

見れば見るほど惹き込まれるような美人です。

君は誰?

姿を見たくてまた逢いに行きました。

やっぱり・・バラハタのバラちゃんだったんだ〜

はじめまして、伊豆の海はどお?

珍客万来!

皆さんこんにちは。秋の彼岸も過ぎ日に日に日が短くなり空気も涼しくなっておりますが、どっこい海の中は今が夏真っ盛り!水温は上から下まで25〜26℃、透明度15〜20mの絶好のコンディションを迎えております。

今月はそんな伊豆の夏の海に現われた南の海からのお客様・いわゆる季節来遊魚の中から、特にこれまでほとんど出逢うこと無かった珍しい種類を中心に御紹介します。

ノコギリダイ@富戸港内:

サンゴ礁の浅いところでボーっと群れている魚の代表格という印象がありますが、今まで伊豆で目にしたことはありません。これを何とお隣・富戸の漁港内で見つけたのです。港内はスクーバ潜水は禁止されていて、ゲストのお子さんと昼休みにスノーケリングで遊んでいる時にたまたま見かけました。丁度同じ位のサイズのクロホシイシモチの群れの中に3個体ほど紛れていました。

タカサゴ@伊豆海洋公園:

沖縄県の県魚として有名ないわゆる“グルクン”です。数年前からよく目に付くようになりましたが、今年ほど数多く群れることはこれまでありませんでした。この時は根の周りを数匹のヒラマサが取り囲むように泳いでいたため、物凄い密度に集まってきたので迫力満点でした。暫しの間自分達がサンゴ礁の海に潜っているかのような錯覚に囚われました。

チンアナゴ@富戸・ヨコバマ:

調べてみましたら「1999年10月に伊豆海洋公園で観察された」という内容の雑誌の記事を見つけました。当時は噂で耳にした記憶が何となくあるのですが、多分見ていないので今回が伊豆では初めての出逢いだと思います。因みにチンアナゴの“チン”はイヌの狆(チン)に顔付きが似ていることから来ているそうですが、伊豆ではまさに「珍」なアナゴです。

イッポンテグリ@富戸・ヨコバマ:

何年か前に西伊豆に出現して話題になり、確か新聞記事にもなったような記憶がありますが、遂に東伊豆にも現われました。機会が無くまだ一度しかお目に掛かれていませんが、体色がほぼ白一色のごく小さい頃から長期間定着してくれているそうです。前に突き出した背鰭の棘をユラユラと揺すりながら動く様子が何ともユーモラスで人気の程が窺えます。

イシヨウジ@伊豆海洋公園:

これまで西伊豆では何度も目にしているのですが、東伊豆ではちょっと記憶に思い当たりません。もしかしたら初、せいぜい2,3回目の出逢いだと思います。パッと見ではミミズのようにしか見えませんが、アップで撮るとこんなにも色鮮やか!そして他のヨウジウオ類とは一線を画す(と勝手に思ってますが)独特の顔付き、個人的にはかなりのお気に入りです。

コクハンアラ@伊豆海洋公園:

証拠写真程度の見苦しい画像ですがお許し下さい。この魚、これまでの決して少なくはないサンゴ礁域での潜水経験の中でも記憶に無く初めての遭遇で、伊豆では稀種の中の稀種と言っていいでしょう。シマキンチャクフグに擬態すると言われていて、同じ擬態をするノコギリハギも伊豆で見られますので、運が良ければモデルのフグとの3種コラボが見られるかも・・。

クロホシフエダイの幼魚

今月は・・・ (今月は〜?)

夏らしく・・・ (夏らしく〜?)

写真のみで〜す。

えぇ〜、意味わかんない。

原色の夏

皆さんこんにちは、いよいよ待ちに待った夏がやって来ました。海も日に日に良くなり只今絶好調です。暑い夏の日差しには赤・青・黄などの原色がよく似合います。海の中もこれから色鮮やかな魚達が現われてきて、一気に華やかさが増すことでしょう。

そして待ちに待ったと言えば、先月末に開幕し現在各競技で熱い闘いが繰り広げられているロンドン五輪ですね〜。そこで今月はオリンピック旗の5つのリングの色<青・黄・黒・緑・赤>の、彩りが鮮やかな魚や生物の写真を並べてみました。

青:ルリハタ

伊豆で青い魚というとすぐに思い浮かぶのは、浅いところに沢山居て体験ダイビングやシュノーケリングでも見られるソラスズメダイですが、その輝くような青よりもちょっと渋めで、どことなく大人の雰囲気を感じさせてくれるのがこのルリハタの青です。

黄:コガネスズメダイ

黄色の魚は黄色ベースも含め幾つか思い当たりますが、その中でも一番鮮やかで他の色が入らないという点でやっぱりこの魚ですかね〜。特に幼魚時代の目の覚めるような黄色は「こんなに目立っちゃっていいの?」と思うぐらい海の中で本当によく映えます。

黒:イロカエルアンコウ

名前にクロが付くのはクロアナゴやクロサギやクロウシノシタなど数多くいますが、正直なところいずれも実際には“真っ黒”とは言いがたいものがありますので、何処からどう見ても文句無しの黒、イロカエルアンコウの黒バージョンに登場して貰いました。

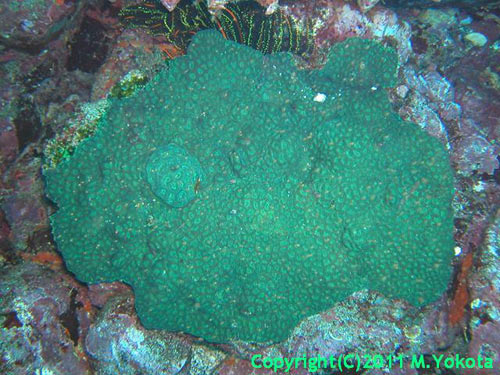

緑:ニホンアワサンゴ

“緑”は魚ではパッと思い浮かびません。よくよく考えれば無いこともないのですが、やはり海藻の緑藻類とか藻類と共生する造礁サンゴ類などどちらかと言うと植物系のイメージですね。という訳で年末年始に特集した造礁サンゴの中からコレを選びました。

赤:ヤセエビス

小さいお子さんに魚の絵を描かせたら、多分クレヨンか色鉛筆で赤く塗るでしょう。カニも赤くするかもしれません。海の生き物で“赤”はとても多いのです。その中で選んだのはこの魚、「燃えるような赤」という表現はこんな色のことをいうのでしょうか。

さまざまな愛のカタチ

皆さんこんにちは、この原稿を書いている6月末はまだ梅雨の最中ですが7月に入ればいよいよ本格的な夏が始まりますね〜。

今年はこれまでにあまり例の無い6月に台風が上陸する事態になったり、地球環境的にはやや心配な面はありますが、我々ダイバーにとってはいつもと違う夏の海が楽しめるんではないか、季節来遊魚の到来も例年より早いのではないかなどと期待はふくらみます。

さて伊豆の海の中は只今繁殖期を迎え、至るところで魚や生物達の求愛・産卵行動が観察されています。今回はそんな中からとりわけ仲の良さそうなカップルを独断と偏見で選んでベスト3として発表します。まずはこのエビから・・・。

第3位 ビシャモンエビ:

右の小さい方が雄、左の大きい方が雌です。人間社会も夫婦は女性が強い方が上手くいくと言われていますが、この雌はまさしく太っ腹の堂々たる体格です。痩せっぽちの雄が「おい母ちゃん、ダイバーが写真撮りに来たけどどうしよう・・」、雌が「あんた、なにビクビクしてんのよ!獲って喰う訳じゃないんだからデンと構えてりゃいいのよ、まったく情け無いわね〜」と言っているようでもあります。

第2位 クロホシイシモチ:

御存知のように雌が産んだ卵を雄が口に咥えて育てる、いわゆるイクメンのハシリですね。体の大きさもほぼ同じでピッタリ寄り添い、如何にも仲睦まじそうにしていますが、これはまだ卵を咥える前の段階です。お腹の張り具合から手前が雌と思われます。雌:「あなた、子供達をしっかり頼むわね」、雄:「おお、わかった。任せておけ」などと会話をしているのかもしれません。

第1位 キタマクラ:

上の大きくてところどころ蛍光ブルーに発色している方が雄です。伊豆では普通種中の普通種で、普段はまず注目されることのない魚ですが、この時期ばかりは雄がそれはそれは美しい色を出しながら、体を目一杯大きく広げ雌の周りを華麗に舞い踊り、私達ダイバーの目を楽しませてくれます。写真は雄がダンスに疲れたのかちょっと一休み中。雄:「俺のダンスどうだった?」、雌:「ステキ!!」ってなとこでしょうか。

我々人間社会にも色んな夫婦やカップルがいるもので、最近では「歳の差婚」が話題になったりしていますね。皆さんそれぞれに自分達は普通だと思っているのでしょうが、夫婦間の何となく出来上がった決まりごとなどを何かの拍子に他人に話したりすると、「えぇ〜うっそー、ウチじゃあり得な〜い」などと言われることもしばしば。例えばウチなんかは・・・止めとこ。

仲の良い御夫妻といえば我が豪海クラブのおやぶん・ゆうすけさんご夫妻は、キャンピングカーで生活を共にしながら取材&講演に全国を周る旅を続けておられるようです。羨ましいぃ〜!

話題性のある魚達

皆さんこんにちは、季節はだんだん夏っぽくなってきましたね〜。海の方も先月の頭ぐらいから水温・透明度ともに上昇し、いい状態をキープしています。魚達も増えてきて楽しい海になっていますので、是非伊豆の海にお出掛け下さい。これから海は更に面白くなりますし、只今夏時間で最終エキジットがなんと16:30! 3ダイブも楽なスケジュールでこなせます。

さて今月は最近出逢ったものの中で特に話題性が有ってしかもレアなものを4種類選びました。いずれもレア物ながら割と行き易い場所・水深で今のところ安定して見られています。このチャンス逃す手はないですよ〜。

ではまず最初はこの魚から・・・。

ホタテエソ:

やや深い砂場に生息する魚で通常は水深35〜40m付近と気軽にゲストを御案内出来る深さでは無く、私自身もおそらく10年以上御無沙汰していた魚です。実はこの魚かなりの「大物」で、今を去ること40年近く前に伊豆海洋公園で初めて発見され、1975年に発刊された「南日本の沿岸魚」という図鑑の中で新科・新属の新種として報告された種類なのです。

つまりこの魚が発見されたことにより魚類分類群の中に新しく「ホタテエソ科」が創設されたという訳です。そんな我々人間達の「超大物扱い」などどこ吹く風というような、飄々としていながらも凛とした佇まいがまた何とも素敵ですね。

シマキツネベラ:

この魚に出逢ったのも実に久しぶりでした。黄色のラインが水中では黄金色に輝いて見えるとても美しい魚です。この種類も上のホタテエソと同じく上述の図鑑の中で新種として報告され、学名に伊豆海洋公園時代の私の恩師である故・益田一氏の名前が使われて Bodianus masudai と名付けられました。

このグループ(ベラ科・タキベラ属)では他にタヌキベラが新種として、フタホシキツネベラが日本初記録種として同時に報告されましたが、3種類の中では稀少性とスター性という点で群を抜いています。

テリエビス:

イットウダイ科の魚はこの種類を含めイットウダイ・ヤセエビス・ナミマツカサの計4種類が伊豆海洋公園で見られますが、いずれも暗がりを好み日中はあまり姿を見せません。中でもこのテリエビスは見かける機会が極端に少ないレア物です。他の3種類の中で特にイットウダイと姿・形がよく似ていて見分けるのが非常に困難です。

紛らわしいといえばこの魚の学名の種小名には ittodai が充てられていて、イットウダイの方は別の名前になっています。もう一つ名前ついでにお話しすると英名を調べたところ Samurai squirrelfish というそうです。日本代表として頑張ってほしいですね・・って何を頑張るんでしょう?

コブダイの幼魚:

ベラ科の中では特に大型になる種類で老成魚は佐渡のベンケイをはじめとして人気・知名度ともに申し分ありません。伊豆海洋公園でもベンケイほどではありませんが、全長1m近くある大きな個体が出没しダイバーを楽しませています。これはその極小サイズの幼魚です。

コブダイのこのサイズの斑紋パターンは以前はほとんど知られておらず、私が伊豆海洋公園に勤めていた1990年にこれが見つかった時には、益田先生をはじめスタッフ全員「何の幼魚だろう?」と首を捻ったものでした。その時にたまたま伊豆を訪れていたオーストラリアのルディー・クーター氏が「これはコブダイの幼魚です」と(もちろん英語でですよ)見事言い当てたのでした。その後当時伊豆海洋公園から発行されていたI.O.P.DIVING NEWSという雑誌の中で新知見として報告されました。

今回のコラムはいつになく真面目なお話になってしまいました。次回は笑いをとれるよう「ネタ」考えときま〜す。

ヤドカリ特集

皆さんこんにちは、先月号のコメントでゆうすけさんからカニちゃんのリクエストをお受けし、「カニちゃん強化月間」にして頑張って探したのですが、なかなか思うように見つからず代わりにヤドカリが色々見つかったので、今回はヤドカリ特集にします。ゆうすけさん、カニちゃんはまた次の機会に頑張ります。

(1)ソメンヤドカリ:

夏〜秋に大きい個体をよく見かける種類でこれは幼体と言っていい小さめの個体でした。(2)のサメハダにそっくりですが左(大きい方)の鉗脚の表面に棘が少なく「粗面」であることが特徴。

(2)サメハダヤドカリ:

こちらは(1)と逆で秋に季節来遊的に幼体が出現していましたが、この時期に見たのは初めてでこれまで見た中で最も大きな個体でした。おそらく昨シーズンからの生き残りと思われます。

(3)ゴホンアカシマホンヤドカリ:

近似種にアカシマホンヤドカリやクロシマホンヤドカリなどがいて、特にアカシマとの見分けは非常に困難です。歩脚に縦の筋が5本入ることが特徴です。

(4)テブクロイトヒキヤドカリ:

御覧のようにとても美しく、気品を感じさせるヤドカリです。名前は歩脚先端の指節の部分が薄紫色になり、手袋をはめたように見えることから付けられたようです。

(5)ケスジヤドカリ:

(1)や(2)と同じヤドカリ属の種類でかなり大型になります。冬から春先の水温の低い時期に見られることが多く、大抵砂場に居るのですがこの時は何故か岩場に居ました。

(6)フチドリワモンヤドカリ:

ワモン系は伊豆で3種類見られるのですが、一番目にする機会の多い種類と言えるでしょう。タカラガイやイモガイの貝殻がカイメンの中など不自然な場所にあったら可能性大です。

絢爛豪華!ヤギChan↑など

皆さんこんにちは。ようやく春めいてきましたね、開花が遅れていたソメイヨシノも各地から開花の便りが届くようになりました。当店の前の桜もやっと綻び始めたと思ったら、半日で見違えるように一気に花盛りになりました。いかがですか、花見ついでに潜りにいらっしいませんか?「潜るのは寒いからまだちょっと〜」という方はお花見だけでも歓迎ですよ。暖かいor冷たいコーヒー(そうだ!アイスコーヒー作っとかなきゃ)と今ならかなり高い確率で茹でタケノコをお出し出来ます。

さて海の中はどうかというと水温はまだ低く、この時期特有のいわゆる春濁りも出てしまって、正直お世辞にも快適とは言えない状況かもしれません。でもそんな海だからこそ遠出をせずにのんびりマクロの世界に浸ることも出来るんです。今回はそんなマクロ・ウォッチング&撮影に最適なものを御紹介しましょう。ヤギやウミトサカなどの八放サンゴ類です。水中もまさに花盛り!

八放サンゴとはその名の通り八本の触手を持ったサンゴの仲間で俗にソフトコーラルと呼ばれています。以前ご紹介した造礁サンゴのようにサンゴ個虫が集まって群体を作っています。その他色々と小難しいことを書こうと思って調べ始めたのですが、また嵌りそうなので止めときます。それでは代表的なヤギをメインにたっぷりとお楽しみ下さい。

最初に御紹介するのはヤギの仲間・・・ところでさっきからヤギヤギと呼び捨てにしていますが、我が豪海倶楽部に同じ御名前の名ガイドさんがおられるのでどうも呼び捨ては気が引けてしまいます。「さん」だとあまりに仰々しいので「Chan」でいいですか?・・・って誰に聞いてるんでしょう?さてそのヤギChan、ほぼ平面状に細い棒状のものが枝分かれするような群体の形です。色はもちろん枝の太さや枝分かれの仕方、ポリプの大きさなど様々です。そんなヤギChanの魅力をじっくりとご堪能下さい。

続いてウミトサカの仲間です。やっとChanから解放されました〜ヤレヤレ。あのモコモコしたカリフラワーかブロッコリーみたいなヤツですね。ヤギChan(また出てきた)と比べると幹が太く柔らかそうで枝ぶりも立派です。伊豆の海底を彩り豊かな森林のように見せてくれるのも、このウミトサカ類のお陰と言っても過言ではありません。

お次は括りはウミトサカに含まれるのですが、群体は枝分かれしない1本の棒状のウミイチゴというものです。ポリプを閉じて萎んだ時には確かに苺のように見えます。

最後のは今までとやや様子が違って岩肌に直接生えているように見えました。実はポリプとポリプの間が蔦のような細い管で繋がれて群体を成しています。おそらくウミヅタの仲間と思われます。よく見るとポリプの形が上に紹介した他のものと違い8本の触手がかなり幅広い板状になっているのが判ります。

八放サンゴには他にも平たい扇状に細かく枝分かれしたウミウチワ、棍棒のような円筒状のものが砂場からにょっきり生えたようなウミサボテン、鳥の羽のような形をしたウミエラ、鞭のような1本の細長いムチヤギなど様々な形のものがあって楽しいです。

昔から漢数字の「八」は末広がりで縁起が良いとされてきましたし、見ているだけでウットリした気分になれるヤギChanに逢いに川奈・・・もいいんですが、そのもうちょっと下のI.O.P.に是非おいで下さい。

で、帰りに川奈日和でお茶でも飲むと・・・。

ヤマト なんか「いいね!」ヒトデ

皆さんこんにちは。今年の冬は想いのほか寒い日が長く続いていますね。全国的にも有名なこの時期の伊豆の名物「河津桜」も例年よりだいぶ開花が遅れ、これからピークを迎えようとしています。3月に入ればポカポカした春の日差しに恵まれる日も増えてくると思いますので、陽気のいい日に是非とも春の水中観察においで下さい。早めに潜り終えて河津桜見物のオプションも可能ですのでご遠慮なくリクエストして下さいね。

さて前回・前々回と伊豆の造礁サンゴを特集しましたが、当店のホームグラウンドである伊豆海洋公園で見られる造礁サンゴは先月の時点から1種類増え、今のところ15種類の生息が確認されています。サンゴ(3×5)=15の縁起のいい数字になりました。以下のフェイスブックページに伊豆海洋公園産・造礁サンゴアルバムをアップしましたのでご覧下さい。よろしかったら「いいね!」を押したりコメントして頂けると嬉しいです。

http://www.facebook.com/gotothesea

そして今月はサンゴの調査でエリア中を北に南に泳ぎ回っている途中で出逢った珍しいヒトデを御紹介します。

ヤマトナンカイヒトデという南方系の種類で「ヒトデガイドブック」のカバー写真に使われる程の見栄えのする大型種です。ところでヒトデの大きさってどうやって測るのでしょう?星型または五角形という特殊な形をしているのでウニのように直径という訳にはいきません。体の中心から腕の先端までの長さ(輻長)で表わします。・・でこのヒトデは輻長が15cm(つまり直径にすると30cm)ほどありました。伊豆ではオオアカヒトデという大きなヒトデがいて輻長でいうとコイツより長いかもしれませんが、腕が細長いので全体のボリュームで考えるとこちらに軍配が上がります。なかなかの迫力でした。

体中が黄色い棘に覆われていてアップで撮ってみるとこんな感じです。基本的には円錐形なのですが根元が窄まっていてどんぐりのようですね。それにしてもキレイな黄色です。

腕の先端をアップで撮ってみました。裏側の真ん中の溝から糸状に伸びている透明のものが管足という器官で、移動したり餌を捕まえたりするのに使われます。

やはり椀の先端です。丸い部分(上縁板というそうです)が眼のように見えたので試しに黒目をいれてみたら、恐竜か怪獣の横顔みたいになってしまいました。

うぅ〜〜ヤバイ、ヒトデにも嵌りそうだ!いかんいかん。

熱、冷めやらず

皆さんこんにちは、先月は断わりも無くサボってしまい新年の御挨拶がひと月遅れになってしまいました。のっけからこんな調子ですが本年もどうか見捨てずにお付き合い下さい。

てな訳でまずは先月出そうと思って出しそびれたニューイヤー・カードです。恥ずかしいので文字色を目立たないように控え目にしてみました。

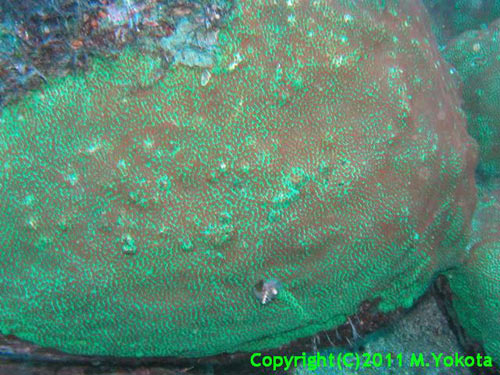

背景はカクオオトゲキクメイシという造礁サンゴで、伊豆海洋公園では今のところ一箇所で見つかったのみの、伊豆ではかなり珍しい種類だと思います。群体は数十cm四方と小さめですが一つ一つの個体は大きく直径2㎝ほどあります。ということはこの群体の中の個体数は数えようと思えば数えられるでしょう。今度暇な時にカウントしてみようと思います。蛍光色に発色するとても美しいサンゴで、色のバリエーションも豊富だそうです。

賢明な豪海読者の皆さんはすでにお察しかと思いますが、昨年末に罹患したサンゴ熱に未だ侵されておりまして、1月の画像フォルダはサンゴの写真だらけ・・・。

今後暫らくサンゴ話題が続くかもしれませんので覚悟しておいて下さい。今回は中でも綺麗どころで比較的珍しいものを3種類、ポリプのアップ写真で御紹介しましょう。さてお次は・・・

アマクサオオトゲキクメイシという種類で、名前から想像出来るように上の種類と同じ仲間です。

この2種類はキクメイシやカメノコキクメイシなどが属するキクメイシ科とは分類的にやや離れていて、オオトゲサンゴ科-オオトゲキクメイシ属というグループに分類されています。こいつも現時点でエリア内に一つの群体しか見つかっていません・・・

でその場所というのが何とエントリーしてすぐの水深2m(ただ浅過ぎてダイバーはまず通らない)の場所でした。まさしく盲点を突かれた感じです。そして最後は・・・

主に本州の温帯域に生息するニホンアワサンゴという種類で、サンゴ礁域ではむしろ稀だそうです。小さめの塊状群体を作る種類で伊豆海洋公園では以前から幾つかの群体がかたまっている場所があり、そこ以外ではあまり見かけることが無かったのですが、つい数日前普段よく回るコースのすぐ脇に素晴しく綺麗で生育状態の良い群体を見つけました。それがこの画像です。とても貴重なサンゴなので大事に見守っていきたいと思います。

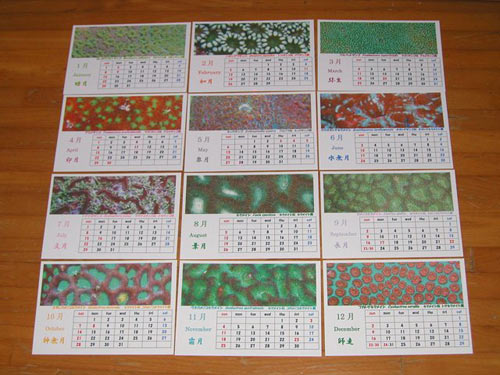

さて伊豆海洋公園で見つかった造礁サンゴは今のところ14種類。他にも生息している可能性のある種類がまだまだ何種類かあり、とりあえず15種類あわよくば20種類を目指して日々サンゴ探しを続けつつ、こんな卓上カレンダーを作ってひとり悦に入ってる今日この頃です。

サンゴが伊豆にやってきた

皆さんこんにちは、今年もいよいよ最後の月がやってきてしまいました。今年は日本中が深い悲しみに包まれた大きな震災があり、我々日本人にとっては忘れることが出来ない年になりました。来年はその分を取り返すようなhappyなことが沢山起こるように祈っています。

さて気分を変えて・・・12月といえばクリスマス、クリスマスといえばサンタ、サンタとは一字違いのサンゴ、というありえないこじ付けで今月はサンゴを特集します。広〜い意味でサンゴというとウミトサカやヤギに代表される所謂ソフトコーラルも含まれますが、今回は一般に馴染みの深い、主にサンゴ礁域に生息する造礁サンゴ類を御紹介します。ところで何で急にサンゴかというと、実は二週間ほど前にサンゴセミナーというのを受講してあらためてその魅力に触れ、それ以来サンゴが気になって仕方ないモードに陥ってしまいました。

という訳でサンゴ観察歴がまだたったの二週間のトホホ状態ですので、各種についての詳しい説明が出来るほどの知識がありません。フィールドでの生息状況や自分の印象などをちょこっと書くだけに留めました。またの機会に更に掘り下げて御紹介したいと思います。

尚、撮影地は全て伊豆海洋公園(I.O.P.)です。

ミレポラコモンサンゴ:

ミレポラという言葉の響きが何となく未来的というか宇宙的なものを連想させますが・・・学名からきているようです。I.O.P.では何箇所かに大きめの群体があり、見るからにサンゴらしいサンゴです。

トゲイボサンゴ:

I.O.P.ではエントリーから近い浅場に大きな群体があり、毎日のように見かけています。ほぼ常時触手を出していて触ってもちょっとやそっとでは引っ込みません。この時はたまたま触手を引っ込めた状態でした。

キッカサンゴ:

キッカは菊花です。ちなみに競馬の菊花賞とは何の関係もありません。実はこの種類の正体が自分の中で今一つ掴みきれていなくて、もっと多くの群体を写真に撮ったりじっくり観察しなければと思っています。

アミメサンゴ:

これまでの観察では数十センチ四方の小さめの群体が、よく見るとそこら中に見つかるという印象です。色のバリエーションが豊富ではじめはチンプンカンプンでしたが、最近ようやく特徴を掴みかけてきました。

カメノコキクメイシ:

名前の通り亀の甲のようにほぼ六角形の形に整然と区画分けされています。同じ仲間のキクメイシやミダレカメノコキクメイシなどもI.O.P.での生息が確認されていますが、見分け方がまだよく判りません。

フカトゲキクメイシ:

上のカメノコ〜のような典型的なキクメイシ類とは一つ一つの個体の大きさや色合い、全体的な印象など大きく異なります。キレイな緑の地色に赤い小さな丸が入るこの模様、かなり気に入ってます。

エビちゃんワールドへようこそ

皆さんこんにちは。今月はこの時期に季節来遊的に現われる小型のエビの仲間(コエビ類)を集めてみました。

コエビ類はヨコシマエビ科・フリソデエビ科・テナガエビ科・モエビ科・テッポウエビ科・タラバエビ科などからなり、カクレエビ類(テナガエビ科-カクレエビ亜科)を中心としてダイバーにも人気が高いグループです。

総じて小さく見つけ難いので老眼の心配がある中年〜熟年ダイバーの方は是非ルーペを用意して、BCのポケットに忍ばせておきましょう。私は今のところ老眼にはなっていませんが、来たと思ったら一気に進むそうですし、今月50の大台に乗る身としてはいつ来るかとビクビクしながら日々過ごしております。

他のライターの皆さんは大丈夫でしょうか?

特にゆうすけ親分が一番心配です。

ヨコシマエビ@I.O.P.:

スマートで可憐なイメージのあるコエビ類の中では、ずんぐりした体型で異色の存在です。I.O.P.では浅い水深でムラサキウニの周囲にいることが多く、毎年必ずといっていいほど決まった場所に現れます。鉗脚を左右に揺するダンスのような仕草がなんともユーモラスです。

オシャレカクレエビ@I.O.P.:

カクレエビ類はその多くがイソギンチャクなどの他の生物と共生していますが、このエビはその中では例外的に宿主を持たない自由生活者です。恐ろしく長い鉗脚を持ち、時折何の意味があるのか、この先端(オレンジの部分)を地面に付けて腕立て伏せのような動きをします。

カゲロウカクレエビ@I.O.P.:

陽炎とはなるほど言い得て妙のピッタリなネーミングですね。ドングリガヤやクロガヤなどのハネガヤ類を宿主としていて、居るのが判っていてもなかなか捜しきれないことが多い隠れ名人。宿主そっくりの体の中では唯一目が白く目立つので、それを手掛かりに探しましょう。

トガリモエビ属の1種@黄金崎:

額角が著しく長い特殊な形をしたエビで、未だ研究途上のグループです。当店がホームグラウンドとしているI.O.P.などの東伊豆のポイントでは見た記憶が無く、目にするのはもっぱら西伊豆の黄金崎です。本来はヤギ類に付くのでしょうがこの時はロープに付いていました。

イソバナカクレエビ@I.O.P.:

イソバナやフトヤギなどのヤギ類に共生する種類で、全長1〜2cm程度の小型種です。ヤギの枝に不自然な膨らみがあったら要チェックです。宿主の色の違いによるカラーバリエーションを探すのが楽しみでもあります。いつかこのエビだけで特集を組みたいと思っています。

クリアクリーナーシュリンプ@I.O.P.:

ソリハシコモンエビやベンテンコモンエビなどと同じ仲間ですが、和名がまだ無くこの英名で呼ばれています。とても仕事熱心なお掃除屋さんなので、このエビが住んでいる岩穴には魚達が寄ってきます。○○○○コモンエビと堂々と呼べる日が早く訪れることを願っています。

まだ大御所のフリソデエビの出現が確認されていませんが、これから冬にかけて更に種類が増えてくるものと思います。

エビ好きな方はもちろん、今まであまり興味が無かったけど改めて魅力を感じて頂いた方、是非伊豆の海にお越し下さい。可愛いエビちゃん達がお待ちしています。

最近出逢った珍しい魚たち

皆さんこんにちは。陸上は暑い夏が終わり日に日に涼しくなってきましたが、水中は9月末現在でも水温25℃超の状態が依然続いていて、まだまだウェットで楽勝ですので是非潜りにきてくださいね〜。

そして伊豆にも♪枯れ葉よ〜の季節がやって来ました。中年男性(私)が枯葉散る舗道に佇む様は「哀愁」が漂っていると言えなくもないですが、イブ・モンタンやナット・キング・コールが醸し出す“それ”とはだいぶ質が違うようです。なにせ手にしているのが竹ぼうきですから・・・。

いつものように店の前を竹ぼうきで掃いている時に知り合いが荷物を抱えて駅の方に向かう姿を見かけるとつい声を掛けてしまいます「おでかけですか?」と・・・。「お」と「で」、「か」と「け」、「で」と「す」の間と「か」の後に「ー」が入らないのと、最後に「レレレのレ〜」が付かないだけまだマシですが、ハッキリ言って赤塚不二夫ワールドまっしぐらです。

さて今回は最近出逢った珍しい(特に伊豆で目にすることは稀な)魚たちをご紹介しましょう。

ツバクロエイ@富戸:

昨年8月にも遭遇し2010年9月号に出しましたが、実はその時が生涯2回目の出逢いで今回が3回目。砂を被っていると全く見分けられないので、これまで何度か真上を素通りしているんだろうと思います。唯一と言ってもいい手掛かりは縞模様の、エイにしてはやや短めの尻尾ぐらいでしょうか?

モヨウフグ@I.O.P.:

このフグはサンゴ礁で何度か見ていますが、伊豆では正真正銘初めて出逢いです。しかも全長50㎝を超える立派な成魚でした。この個体右目が潰れていたのですが、不思議なことにこの数日前に3キロ近くも離れた富戸・ヨコバマで右目が潰れた同じ位の大きさの個体が目撃されたという情報がありました。

スジコバン@富戸:

主役はハリセンボンではなく、その頭の上にチョンマゲのように乗っかっているコバンザメの仲間のスジコバンです。単独で見ることはまず無いので偶然の出逢いに期待するしかありません。動きがあまり素早くないけど常にフラフラしているハコフグ系やハリセンボン系が狙い目かも知れません。

ツバメウオ@I.O.P.:

これまで体型が縦長の幼魚〜若魚は何度か目にしていますが、この座布団のような立派な成魚にはお目にかかった記憶がほとんどありません。側面やヒレが傷付いていて動きにも元気が無くちょっと痛々しいですが、長い放浪の旅を経てきたことを物語っているように感じられました。

今月は図らずも写真の色調がやや地味〜になってしまったので、来月はド派手にいってみたいと思います。

季節来遊魚 in 2011.08

皆さんこんにちは。このところ写真だけだったりサボったりしてたら、先月号で川奈の八木さんからさりげないプレッシャーを掛けられてしまい、自分でも「これじゃいかん!」と思い頑張って文章書いてみました。八木さんありがとう。

毎年この時期になると伊豆の海を華やかに彩ってくれるのがサンゴ礁からのお客様「季節来遊魚」ですが、先月見られたものの中からいくつか御紹介します。

モンガラ系の幼魚は毎年数種類現れますが、その中でも色や模様の鮮やかさでは本家・モンガラカワハギと並ぶ種類でしょう。以前西伊豆で見た記憶がありますがI.O.P.ではもしかしたら初めての出現かも知れません。

ヒメジ類もそれなりの種類数が来てくれますが注目度が今一つ低いような気がします。お隣りの富戸ではI.O.P.よりも種類数・個体数共に多く、温帯種も含めてヒメジ類に注目して1本潜っても面白いと思います。

魚類群別に見渡した場合に最も種類数が多いのがベラ類、その中でも特に注目を浴びるのがこのツユベラ。その年の季節来遊魚全体の出現状況を占うバロメーター的な存在と言っても過言ではないでしょう。

ツユベラと同じく大所帯のベラ類の一員で数は少ないながら毎年のように現れてくれます。黄色の斑点が海の中では輝くように見えて美しく、出逢えると嬉しくなる個人的にはかなり好きな部類の魚です。

小グループのタマガシラ類(イトヨリダイ科)の季節来遊魚ではほとんど唯一の存在と言っていいかも知れません。成魚はサンゴ礁では知名度も人気もある魚ですので、幼魚が伊豆に現れると話題になります。

ヤマドリ

写真のみです。

マトウダイの幼魚

写真のみです。

オオモンカエルアンコウ

写真のみです。

ガイドのつぶやき

- 三浦半島・葉山から

- 真鶴半島・湯河原から

- 伊豆半島・伊東から

- 伊豆半島・川奈から

- 伊豆半島・伊豆海洋公園から

- 伊豆半島・大瀬崎から

- 伊豆半島・平沢/静浦から

- 伊豆諸島・八丈島から

- 静岡・三保から

- 紀伊半島・尾鷲から

- 和歌山・串本/古座から

- 高知・沖の島から

- 鹿児島・屋久島から

- 沖縄・本島から

- 沖縄・久米島から

- 沖縄・西表島から