コロナ禍の潜り方

サワディーカップ!(タイ語でこんにちは)

11月になりました。

こちらタイではインド洋側、アンダマン海のシーズンが始まりました。

タイはコロナの国内感染を押さえ込んでいるので、タイ国内にいるダイバーがタイ国内でダイビングするのは何の問題もありません。

しかし、タイ政府は感染が収まっていない地域からのウイルス流入を恐れて、未だに国外からのツーリストを受け入れていません。

そういうわけで、ビッグブルーダイビングもコロナ禍の潜り方として、タイ国内のダイバーさんのニーズに合うプログラムでオペレーションして行くこととしました。

実はタイは、世界有数の日本人居住者が多い国で、ダイバーさんもたくさんおられます。

ただ、多くの方がお仕事でタイにいたりそのご家族だったりで、平日はお仕事がありますので、潜りに来れるのは週末や連休だけになります。

そこで、お休みが短くても参加できるよう、週末に合わせて好きな時に乗り降りできるショートクルーズで潜ることにしました。

クルーズ船はダイブサイトで待機していて、毎日スピードボートが行き来して人を運びます。

このシステムだと、ゲストの予定に合わせて日帰りでも良いし、1泊2日でも2泊3日でも、自由に選んで参加する事ができるのです。

という事で、この原稿を書いている本日も日帰りトリップで、タイ在住ゲストさんと一緒にリチェリューロックへ行ってきました。

写真はその一コマで、普段はガイド中はカメラを持たないポリシーなのですが、説明してご了解を得た上でちょっとだけ撮らせていただきました。

もちろん写真はプレゼントさせていただきましたよ。

いつもならボートがたくさん来て水中はダイバーで混み合う超人気ポイントのリチェリューロックも、今シーズンはいつ行っても貸し切り状態です。

これはこれでとっても贅沢な事ですね。

早くコロナが収束して当たり前のように世界中の好きなところへ行ける世の中に戻るよう祈っております。

また日本の皆さんと一緒に楽しく潜ったり飲み語ったりしたいですね・・・。

その日を楽しみに今やれる事をきっちりやりながら、タイ在住のダイバーさん達とタイの海で潜り続けておきます。

前を向いて進もう

サワディーカップ!(タイ語でこんにちは)

コロナ禍ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか?

日本の感染拡大の報道のトーンも少しは落ち着いてきたように感じますし、GoToトラベルなどで日本の国内旅行に出かける人も増えて来たことでしょうね。

こちらタイは相変わらず国内での感染をほぼほぼ完全に抑え込んでいて、タイ国内にいる者の国内旅行は問題なく行えています。

そんな中、慎重なタイ政府もそろそろ国外からの観光客を入れ始めようかと、この10月から人数を限定して一部のより安全とされる国から少人数の規模で入国を始めるようです。

残念ながら今はまだ日本からタイには観光目的で入ることは現実的に出来ませんが、ほかの国とは言え少しは前進した前向きなニュースが聞けて嬉しく思います。

早く日本から皆さんに遊びに来てもらえる日が来ることを心より待ち望んでいます。

前回の投稿でも書いてますが、おかげさまでこの夏のタオ島のシーズンは、タイ国内にいるダイバーさん達と潜っています。

すっかり観光客が少なくなったタオ島のビーチやダイブサイトは、皮肉にも負荷が少なくなりとても綺麗になりました。

これはこれで良い事であると前向きに考えます。

そして、もうすぐインド洋側のカオラックのシーズンが始まります。

こちらもタイ国内のダイバーさんと潜り始める事になりますね。

オフシーズンだった半年間休ませたアンダマン海は、いつもシーズン頭にもの凄い魚影の濃さを楽しませてくれます。

珊瑚もとっても元気に群生している事でしょう。

早くこんな魚群に巻かれたいな〜。

タイ国内にいる皆様、いよいよカオラックが始まりますよ。お待ちしております!

日本におられる皆様、もうしばしお待ちください。

きっと近いうちにタイに来れる日が来ると信じております。

タイ、タオ島の今

サワディカップ!(タイ語でこんにちは)

コロナで大変な世の中になってしまいましたね。

こちらタイではかなり早い段階で最初の感染者が出たのですが、政府が非常事態宣言を出すのも早く、またそれはかなり厳しい強制力を持ち徹底したものでした。

私生活も仕事も長い時間不自由な状況を我慢してきましたが、今のところタイは国内での新規感染を押さえ込むことに成功していて2ヶ月以上新規の国内の感染者は出ていません。

それでもタイ政府は非常事態宣言を解除せずに、国外からのタイへの入国を制限し続けています。

そういうわけで、ダイバーの皆さんに日本からタイへ潜りに来てもらう事ができません。

幸いタイという国には沢山の日本人が生活しているので、段階的な規制緩和によりタイ国内での旅行やダイビング活動が可能となったので、もともとタイ在住の日本人ダイバーさん達が潜りに来て下さいます。

先日の連休にはコロナ始まって以来の大勢のゲストに来ていただく事ができ、久しぶりに忙しい数日間を過ごして感謝感激の気持ちで張り切ってガイドさせていただきました。

海は絶好調で、青く透き通り、魚影は濃く、ダイバーは少なく、とても恵まれたダイビングコンディションです。

コロナ発生からずっと我慢していて、それ以来初めて潜るというゲストさん達は大喜びでした。

とは言え、お仕事でタイにおられる方が多いので、ウィークデイはゲストがほぼゼロという状況なのですが・・・

でもこのご時世で細々とは言えガイドをしてゲストに喜んでもらえる事って本当に幸せな事なんだとありがたみを痛感しながら過ごしています。

そんなタイもこれからツーリストに対して国境を開くかどうかで盛んに議論されています。

果たしていつになったら日本からタイに潜りに来ていただけるのか・・・

まだまだコロナが猛威を振るっていますが、早く皆さんと自由に潜れる日が戻ってくることを切に祈っております。

花魁の舞

タオ島の海はいたるところに砂地が広がっています。

水深も砂質も様々で、それぞれの環境に合わせていろんなハゼがテッポウエビの仲間と共生しています。

そんな中からオイランハゼをご紹介します。

河口付近の汽水域で見られる種ですが、小さなタオ島には川らしい川はありません。

それにもかかわらず、ビーチの浅瀬にたくさんのオイランハゼが生息しています。

何故?

タオ島の地図ではなくて、もっと目線を引いて東南アジアの地図を見てもらうと分かるのですが、タオ島のあるシャム湾そのものが大きな内湾になっていて、そこに大陸由来の大きな河川が流れ込んでいます。

シャム湾は最大深度が-100m足らずの広くて浅い砂地が広がる海域で、河口の汽水域と似た条件になっていると言えます。

そういう訳で、川も無い海に面したビーチにもオイランハゼが生息しているのです。

この魚は巣穴から飛び出してホバリングしながら美しいヒレを全開にするジャンプをします。

ところが、日本中、世界中のいろんな海を潜り歩くベテランのゲストさん達から聞く話によると、他の海でもオイランハゼを見せてもらったことはあるが、ジャンプは見たことが無いという人がほとんどです。

こちらタオ島では、オイランハゼのジャンプが見れることの方が普通で、小一時間粘って一度もジャンプしないことの方がレアケースなのです。

この1ヶ月の間にも3度オイランダイブをやりましたが、3度とも複数個体が飛びまくりで、参加ゲストは全員漏れなく見まくり撮りまくりでした。

もはやタオ島の強みの一つとカウントしていいと思います。興味のある人はリクエストして下さいね。

ただし、凄く浅いダイビングとなるので、潮の満ち引きの時間や、ウネリの有無などの条件が揃わないと出来ない遊びであることはご了承くださいね。

自然光

こちらタイのタオ島は夏休みシーズンで賑わっております。

この時期はガイド業務が忙しく、なかなか自分でカメラを持って潜る事が出来ないのですが、セイルロックでジンベエザメが出ている時にゲストがジンベエと一緒に撮って欲しいという事で、珍しくガイド中に自分で撮った写真です。

ジンベエはプランクトンを食べるのでタオの海が大好きなのですが、と言う事はつまり浮遊物が多くて透明度が悪いと言う事でもあります。

この日もめちゃくちゃ濁ってましたが、写真で見るとそう気にならないですよね?

それはストロボを使わないで見下ろして自然光だけで撮っているからなのです。

もしストロボを焚いていると、ゴミを拾ってハレーションしまくりの写真になっていた事でしょう。

そして、この見下ろして甚平模様を写す構図が気に入っています。

もともとジンベエはカラフルな被写体ではなくモノトーンなので、光を当てる必要も無いし、そもそも大きすぎて光が全体に周り切りません。

高性能のライティング機材をいろいろ使いたくなりますが、敢えてシンプルに自然光で撮ったほうが良いこともあるのです。

コンデジでもワイドコンバージョンレンズを取り付けたらこういう風に撮れますので試して見てくださいね。

圧倒的な魚影の濃さ

絶好調のカオラックのシーズンからゴールデンウィークのタオ島へ引っ越しし、ジンベエこそ出なかったがコンディションの良いタオ島で潜ってました。

めちゃめちゃ魚影が濃いです。

その後、ニゴニゴの透明度が落ちるがジンベエが出るという時期を経て、どっちが良いのかなぁ〜なんてゲストと話してました。

そしてこの記事を書いている5月末は透明度もアップし、ジンベエも出始めました。

写真はタオ島らしい複数種の群れのコラボレーションです。

セイルロックのテルメアジとツバメウオの群れ!

ここにジンベエが突っ込んだら最高ですね〜。

いろんなバリエーション

今回ご紹介するのはトマトアネモネフィッシュの幼魚です。

図鑑によってはレッドサドルバックアネモネフィッシュとも呼ばれますが、英名はいろいろなので、ビッグブルーではトマトで呼んでいます。

この魚はハマクマノミの近似種で、幼魚の時には同じように白いバンドがありますが、」成長とともに消えていき、成魚になると白いバンドは完全に消えてまさに完熟トマトさながらの濃いオレンジ色となります。

この白いバンドが消えていく過程で個体差があり、最後に白い模様が残る場所が異なります。

そのバリエーションが面白くて、

などなど、それぞれとっても可愛い表情になっています。

現在、リチェリューロックのトマトアネモネフィッシュのコロニーでは、幼魚〜成魚、いろんなバージョンが一度に見られます。

同じ魚でも、こんな楽しみ方もあるのですよ。

リチェリューロックで潜る時はチェックして見て下さいね。

いろんな楽しみ方

コボンというポイントはマンタで有名ですが、自然相手なので年によって当たり外れがあります。

コボンで見れるマンタは、ナンヨウマンタではなくて大きい方のオニイトマキエイです。

今年は12月に大爆発してこのまま当たり年になるかと思いきや、年越し直前にピタリと止まってしまいました。

しかし、そんなコボンですが、マンタ無しでも面白い被写体があるよ〜ってことをご紹介させて頂きます。

浅場のリュウキュウキッカサンゴがめちゃくちゃ元気です。

円周魚眼レンズの超広角の世界でダメージひとつ写り込みません。

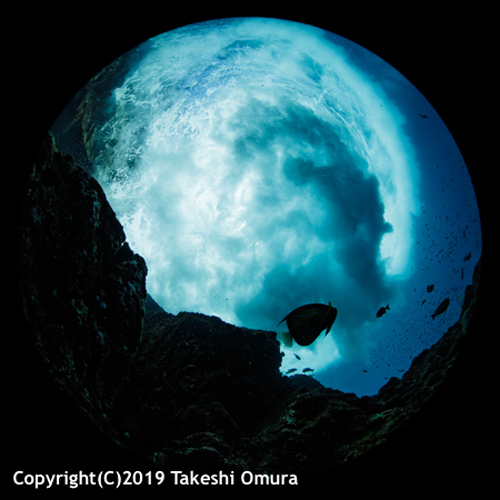

島の西には『West Ridge』と呼ばれる岩の壁が水中から水面上に聳え立っています。

その岩の壁に開いた大きな穴に海面のウネリの海水が入ってはドバーッと出てくるのですが、その真下から見上げるとこんな感じ。

水飛沫にワヌケヤッコのシルエットを乗っけたらカッコよく撮れました。(^ ^)

コボンだからって、マンタ狙い一辺倒ではなくて、いろんな楽しみ方があるんだよってことを紹介したいです。

とは言え、これから2月〜3月というピークシーズンが始まるので、ここからマンタ祭りが始まる可能性は十分ありますので、その時はまた報告しますね。笑

賑やかな水中と静かなビーチと

タオ島2018のシーズンが無事に終わりました。

沢山のゲストに来て頂き大荒れすることも少なくジンベエザメも結構出てくれて良いシーズンだったと思います。

感謝、感謝です・・・

さて、時間の流れは早いもので、タオ島のシーズンをやり切ったと思ったら、今度はカオラックのシーズンが始まりました。

マレー半島という細い陸地を挟んで、太平洋とインド洋の境目を作っているタイという地の利で、半年ごとに行き来することで、絶えずハイシーズンの海の美味しいところ取りを出来るのです。

さっそく、潜って来ましたよ〜

半年寝かせたアンダマン海は、メチャクチャ濃い魚影でした!

ところで、シミラン国立公園が急にルール改定をして、ライセンスが整ってなくて国立公園内に入れないボートがあったりで現場は混乱しておりますが、今のところビッグブルーのハレルヤ号は問題なく潜れていますのでご心配なく。

環境保護の観点から、国立公園が人数制限するのは賛成なのですが、もう少し早くから告知してくれていれば現場が混乱せずに済んだのに・・・とは思います。

それにしても、こんなに人が少ないシミランのビーチを見るのは何年ぶりだろうか・・・

いろんな事が起こっても、ブレずにただただ誠実にタイの海に向き合って潜るだけです!

新しいオモチャ

サワディカップ!(タイ語でこんにちわ)

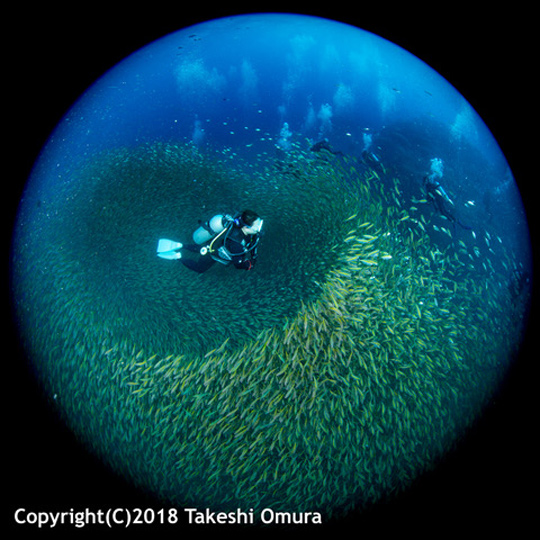

ずっと欲しかったレンズを手に入れました。

Canon EF8-15mm F4.0 フィッシュアイ

これを僕の愛機Canon 5D mk3に付けると、円周魚眼と言って、超広角の世界を真ん丸な写真に閉じ込める事ができます。

でも、あまりにも広角過ぎて少しでも距離があると被写体がとても小さく写ってしまいます。中途半端な数の群れを撮ると、写真上ではスッカスカの寂しい写真になってしまいます。

なので、このレンズを使っている人がこの写真↓を見たら、如何にメチャクチャな夥しい数の魚影の濃さかが分かってもらえると思います。

究極のワイドレンズでもはみ出してしまうほどのタオ島の海の魚影の濃さはやっぱりハンパいないって!

ちなみに、超広角にも関わらず、画面いっぱいに広がるキンセンフエダイの黄色い色が出ているのは、INONの新製品であるZ-330ストロボのおかげで光が広く回ってくれたからです。

いや〜、幾つになっても、新しいおもちゃで遊ぶのは楽しいな!

このレンズで群れに撒かれるジンベエを撮りたいな〜

スペシャルな1年

無事にゴールデンウィークが終わりました。

僕にとってはこの1年間をやり遂げたという、年末や年度末という感じのシーズンです。

初夏のタオ島のシーズンから始まり、冬のカオラックのシーズン、そして春は二つの海が好調となり、そしてタオ島のゴールデンウィークで締めくくるという1年のスパンで動いています。

この1年を振り返ると、カオラックもタオ島も両方ともとんでもなくコンディションが良く、ジンベエザメを始めとする人気の大物が出まくったスペシャルな1年でした。

この写真はゴールデンウィークが終わりゲストが減り、ちょっと一息ついた時に自分でカメラを持ってセイルロックへ行った時のものです。

思いっきり逆光だけど太陽を飛ばさずにジンベエのお腹にうっすら光を当てる。

INONの新製品のストロボ、大光量のZ-330を手に入れてこんな感じで使いたくてウズウズしていたのでした。

さて、これから毎年恒例の年に一度の長期休暇をもらいます。

今年はちょっと私的な理由であまり海には行かない予定になっちゃいましたが、しっかりリフレッシュしてまた次の1年を頑張れるように精気を養おうと思います。

シーズンの変わり目

もう4月。

あっという間にカオラックのシーズンの半年間が終わってしまいます・・・

というのも、マレー半島を挟んで東西にシーズンが逆の二つの海を持つタイでは、4月はちょうどシーズンの変わり目なのです。

振り返ってみて、今シーズンは例年にも増して魚影がめちゃくちゃ濃かったです。

バナナフュージュラーの幼魚やヒメタカサゴ、スカシテンジクダイなどが大発生し続けていました。

一体全体何匹いるのか?その数字が何桁になるのか?まるで見当もつかない。

それを食い散らかす数百匹のロウニンアジとキツネフエフキの混合部隊も凄まじかったなぁ・・・

それでも、食べても食べても次から次から湧いて出てくる小魚たち。

いつまでも潜っていたい・・・

まだまだ良いコンデイションが続いているカオラックですが、後ろ髪を引かれつつもゴールデンウィークにはタオ島に引っ越しします。

2017年に引き続き、相変わらずジンベエザメが当たっているタオ島。

2018年はどんなシーズンになるのかな!? 今から楽しみです。

そして、4月6日(金)〜8日(日)は池袋サンシャインでマリンダイビングフェアが開催されるため、僕もタイから帰国して参加します。

ガイド会ライブもあり、雄輔さん始め、いろんな方にお会いできることも楽しみにしております!

華やかな海中世界

相変わらずタオ島は今もジンベエが毎日出まくっているのですが、11月からインド洋側のアンダマン海のシーズンが始まります。後ろ髪を引かれつつ引っ越ししてきました。

さっそくハレルヤ号クルーズで潜ってきました。

今年はシーズン初っ端からお天気も安定していて、べた凪、透明度も良くて、最高のダイビング日和。

いつもの子達に挨拶回りをしたり、大好きな場所を巡ったり、半年ぶりに潜るワクワク感がたまりませんでした。

アンダマン海はいろんな色に満ち溢れています。

リチェリューロックのてっぺんの海藻地帯はまるで山の上の草原のよう。水面がつるつるべた凪なので、海中から空に浮かぶ雲までくっきり見えます。まるで魚が空を飛んでいるみたい。

ソフトコーラルが多く華やかな景観。

シーズン初っ端の風物詩、スカシテンジクダイが大発生して賑やかです。

大好きな場所がいっぱいありすぎて、早くゲストに紹介したくてうずうずします。

みなさん遊びに来てくださいね!

引きの美学 その2

2017年のタオ島のシーズンも無事にやり抜くことができました。

おかげさまでたくさんのゲストにお越しいただき、忙しくも充実した毎日を過ごすことが出来ました。ありがとうございました。

そして何と言ってもジンベエザメに恵まれたシーズンでした。

途中、夏頃にしばらくペースダウンした時期がありましたが、シーズン終盤にまた出まくってくれています。

前回の記事で『引きの美学』という内容で、ジンベエザメに近づくのではなく、敢えて引くことで何かと絡めたジンベエ写真になるという話を書きました。今回もその続きです。

快晴・ベタ凪の海では、水中から水面越しに太陽や空や雲がはっきりと見えます。

ジンベエのシルエットを大空に浮かべてみました。

本日のナイトフェリーで荷物満載の車ごとタオ島を出ます。

翌朝マレー半島に上陸して、3時間ほどかけて横断すると、そこはもうカオラックです。

これから半年はインド洋、アンダマン海を舞台に潜り倒しの日々が始まります。

カオラックに遊びに来て下さいね〜!

引きの美学

インド洋側カオラックから引っ越してきて、今は太平洋側タオ島から投稿です。

2017年のタオ島史上最大のジンベエザメの当たり年となっています。僕自身の20年近くのキャリアの中でぶっちぎり一番多く出没してきました。

1月からポツポツ出始め、徐々に頻繁に出るようになり、ゴールデンウィークには毎日連続で複数個体が出るので、ゲストもほぼ全員がバッチリ見たり撮ったりできました。

あまりにも当たり前のようにジンベエと近づけるので、どアップの写真が簡単に撮れます。

ゲストもより個性的な写真を撮ろうと、敢えてジンベエに近づかずに引いて他の魚や地形と絡めた構図を狙ってみたり、

スローシャッターで動きを表現してみたりする余裕があるほどでした。

ゴールデンウィークが終わった後も5月下旬まですごい勢いで出ていましたが、突然止まりました。

本来であれば出るのがラッキーで、出ないのが普通の筈が、あまりにも見慣れてしまっていたので変な感じでした。ジンベエを意識しないで他の見所をじっくりゆっくり観れるのも新鮮に感じるほど感覚がおかしくなって他ほど。

このまま終わってしまうのかな・・・と思った頃、またちらほら出始めまてくれました。

ジンベエ当たり年は夏まで続くのか・・・!?

贅沢を言わしてもらえれば、そんなに集中して複数個体いっぺんに出なくていいので、一年中定期的に満遍なく出てくれたらいいのになあ〜

自然光

もう4月。半年限定のカオラックのシーズンが終わってしまいます。

例年はシーズン幕開けとともに大量のスカシテンジクダイや各種タカサゴ科の幼魚が大量発生して賑わうはずが、今年は序盤戦は魚影が薄かったのでした。

でも、シーズン終盤となり、いまさらながらめちゃくちゃ魚影が濃くなってきました。

今日のリチェリューロックも凄かったなぁ。ボートの下でロウニンアジがハンティング。

まさに今が旬!

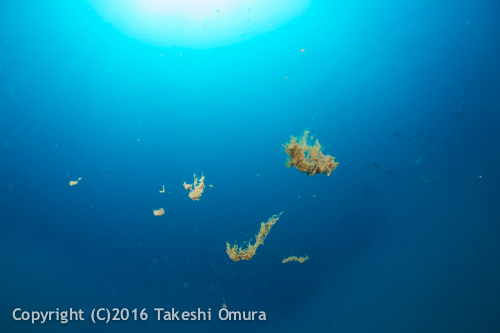

そしてそんなシーンを激写しようとカメラを持って出かけたのですが、なんとハウジングの電気系統の不具合のようでストロボが光らない・・・

仕方がないので自然光のみでシルエットを狙ってみたり。

これはこれで面白いなぁ。

さて、海がこんなに絶好調なのにいよいよカウントダウン。あと一ヶ月足らずでシーズンが終わるなんて信じたく無いのですが・・・

心残りが無いよう潜りまくっておこう。

間に合う人はいまからでもカオラックへお越しください。

そしていよいよマレー半島を挟んだ太平洋側のタオ島のシーズンが始まってます。ジンベエザメが頻出で盛り上がっていますよ〜

僕もゴールデンウィークからタオ島で潜ってます。

もっとカオラックで潜っていたい気持ちと、半年ぶりにタオ島で潜るのが楽しみでならない気持ちと、毎年恒例、あぁ悩ましい・・・

絶好調の海

3月、タイの海が一番盛り上がる時。

と言うのも、タイの持つ2つの海が良方ともハイシーズンとなる数少ない時なのです。

マレー半島の西側、インド洋アンダマン海はいよいよピークシーズンを迎えています。また、東側の太平洋、シャム湾もコンディションが上がってきており、多くのダイバーが訪れる時期です。

僕はカオラックで潜っています。

この時期は風が止み、海は凪ぎ、透明度も上昇して最高のコンディションのなか気持ち良く潜っております。

今シーズンは少し変な感じで、本来であれば11月からのシーズン開幕時に大量発生するスカシテンジクダイやタカサゴの幼魚たちがずいぶん遅れて今になって増えてきています。

この小魚たちがフォト派にとっては絶好の被写体となります。

主役は張れないけど、脇役としてアンダマン海らしい賑わいを表現するのに役立ってくれます。

そして、いよいよマンタシーズン到来!

こちらで見れるのはオニイトマキエイ、デカい方のマンタです。

先日は体幅5mほどの大型の個体がぐるぐる僕たちのまわりを泳ぎ続けてくれましたよ〜♪

カオラックのシーズンは4月半ばまで。

絶好調の海、まだ間に合いますよ!

面白い魚

明けましておめでとうございます!

と、言いつつ、この記事は年末に書いております。

あっという間に2016年もカウントダウン。毎年同じことを言っている気がしますが今年も早かったな。

いろんなことがありましたが、今年を振り返って思い出深いのは、新しく見つけた魚との出会いです。

普段から面白そうな場所を目をつけておき、暇を見つけては調査を繰り返しておりましたが、なかなか思うような成果ばかり連発するわけでもなく、思ったよりも面白くなかったりすることが多いです。

そんな中、くじけずに調査を続けている中でヒットもありました。

ダイビングというわけではないのですが、河口域のマングローブ林の干潟で面白い魚を見つけました。

Boddart’s goggle-eyed goby

ムツゴロウの仲間です。

首をフリフリしながら胸ビレを足のように使って歩き回ります。

乾いた背中を濡らすためかな?たまにコロンと横に転がる仕草もめちゃくちゃ可愛いのです。

陸上にいながらにして皮膚呼吸の能力がすぐれているそうですが、エラから呼吸するために口から水を吸い込んでハムスターがほっぺを膨らますような表情になリます。

こんな可愛い魚ですが、なかなか喧嘩っ早いようで、ぴょこぴょこ歩き回りながら他の個体に出会うと、自分より小さな個体には一睨みで蹴散らし、同じくらい大きさの個体に出会うとガチで喧嘩が始まることも。

泥でコーティングされることもなくきれいな模様を見ることができます。

日本のムツゴロウが求愛のジャンプをするように、この種もするのかな?

まだそこまで調査は進んでいませんが、これからも観察を続けようと思います。

見たい人はリクエストしてくださいね。

ではでは、皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

閲覧注意!?『う◯こ』のお話

先月号でも書いた通り、この夏のタオ島はずっと良かったコンディションがシーズンの最後に悪くなり、島の周りはニゴニゴ状態、最後の砦の島から離れた深場のポイントも徐々に濁ってきました。

こうなっちゃうと今年一番のワイドネタである数百匹のツバメウオの群れが見つけられないこともあります。

まあ、透明度が悪いとはいえ10mほど見えていればその迫力の一端だけでも見てもらえますし、15m見えればフィッシュアイレンズで実際に見た目よりも綺麗にそれなりに撮れます。

でも、見つけられないければいないのと一緒ですからね・・・

さて、そんなコンディションの中、ガイドの経験値をフル稼働して潮の動きを読み群れを当てようとするのですが、今シーズン、新たなテクニックを習得しました。

それは、ツバメウオの『う◯こ』を見つけてその上流を探るという方法です。

これ、冗談のようで本当に使えるテクニックなのですよ。(^_^;;

例年はあまり気にならなかったのに、今年の夏は例年よりもずっとツバメウオが多かったためその排泄量たるや半端なかったので場所によっては『う◯こ』だらけになっていたのです。

ちなみに、食生活の違いにより、魚によって排泄物もいろんなタイプのものがあります。

例えば、ピンク色した入浴剤みたいな固形物がしゅわーっと溶けてなくなるのもあれば、白くてサラサラの砂のようなのを撒き散らすのもあります。

そんな中でも、ツバメウオの排泄物は茶色くて人間のちょっとゆるい時のものと酷似しています。

タイのスピードボートはマリントイレと言って排泄物が直接海に流れます。なので、ダイブサイトでは極力大きい方は控えるようにブリーフィングするのですが・・・

ある日、他のショップのスピードボートの近くを泳いでいた時に、大量の『う◯こ』らしきものが目の前に現れました。

うわっ!やりやがった!!

と思いつつ避けながら泳いでいたのですが避けても避けてもますます『う◯こ』だらけに・・・

でも・・・、明らかにボートがない場所の上流から大量に流れてくるので、これはもしやそういうことかと思い至り、潮の流れを辿ってくとドンピシャでツバメウオの群れに当たりました。

それからはツバメウオの『う◯こ』を見極められるようになり、見つけるとラッキーとさえ思えるようになりましたとさ。

さて、こちらタイはちょうどシーズンの変わり目を迎えています。

おかげさまで賑わった太平洋側のタオ島から、いよいよシーズンインのインド洋側のカオラックへ引っ越してまいりました。

シーズン明け初っ端から誰よりも早く潜ってきました!

半年寝かせた海の中はコンディション上々で、ソフトコーラルも元気で、さっそくブラックフィンバラクーダのすごい群れに遭遇しましたよ〜♪

というわけで、今回は下品な話で申し訳ございませんでした。

来月からはインド洋・アンダマン海からお届けします。

武装した魚!?

先月号でコンディションが良くなったのでそれが続けばいいな〜と書きましたが、結局9月いっぱい不安定なお天気が続きなかなかスカッと晴れてべた凪になることがないまま9月を終えることになりました。

過去ログを見直してみても例年9月後半から10月の前半にかけて穏やかで透明度も良いコンディションになることが多かったのですけどね。そんなわけで島周りのポイントは軒並みニゴニゴのお味噌汁状態・・・

でも、そんな中でも抜群の安定感でダイバーを迎え入れてくれるのがチュンポンピナクルなのです。

道中の波はありますが行けないほどではなくエントリーとエキジットを慎重にこなせば水中はいたって穏やかで透明度も20mから青く抜けています。

キンセンフエダイ、テルメアジ、各種バラクーダ、ツバメウオなどなどの群れが次から次に登場し、ゲストも気持ち良く潜ってくれています。そして昨日はバショウカジキも登場! 僕はガイド中だったので写真はありませんが、至近距離でバッチリ見れました。

そして今もっとも熱いのがこちら↓

第二背鰭と臀鰭の軟条が伸長してフィラメント状になっててカッコいいでしょ〜!?

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』とヒレ全開の写真を見比べて、ヨロイアジかリュウキュウヨロイアジだと思いますが、図鑑も出されている雄輔さん、どうですかね???

『ヨロイアジ』って変わった名前ですが学名はCarangoides armatusで小種名のarmatureは『武装した』という意味ということなので、そこから『鎧』という名前が付けられたのですかね。

今、チュンポンピナクルのとある場所でこのヨロイアジの仲間が数十匹集まっています。

これは求愛行動と思われ、ペアで泳ぐうちの雄個体が婚姻色と思われる黒い体色になり、他の邪魔する雄と鰭を全開にして喧嘩するシーンが見れます。

動きも早く、鰭が開いた瞬間を写真に収めるのは難しいのですが、手強いからこそ燃えるというもので、みなさん中層でシューティングゲームを楽しんでおられます。笑

さて、そろそろ今年のタオ島のシーズンも終盤戦。残り一ヶ月、心残りの無いよう力一杯潜りまくろうと思います。

来月の今頃はインド洋側のカオラックに引っ越し済みです。半年休ませたフレッシュなアンダマン海の海の様子をご紹介できると思いますのでお楽しみに!

ええ感じになってきました

もう8月が終わっちゃった・・・

この仕事をしていると夏は特に忙しいので、あっという間に過ぎていく気がします。

こちらタイ・タオ島の8月はと言いますと、先月号のこの記事でコンディションが絶好調と書いたのにもかかわらず、その記事がアップされた途端にお天気が崩れ、その後3週間くらいずっとダラダラと悪天候が続いていました。日本に来る台風ほどの破壊力はないので毎日潜ることは出来るのですが、波が高くて島影のポイントでしか潜れない日も多かったです。

8月も後半に入りやっと好きなようにポイントを選べるようになり、人気のセイルロックやチュンポンピナクルにも毎日行けるようになり、相変わらずの魚群×魚群×魚群のど迫力にはゲストも大喜び。

この豪海倶楽部の原稿の締め切りが迫る月末になると、ジンベエが連続して出始めてくれました。実際には締め切りを過ぎていたのですが・・・(^_^;;

ちょっとゲストの人数が減った日にガイドとしてではなく、カメラを持って潜ることが出来ました。

そしてまんまとジンベエGET!

とても人懐っこい感じで、僕たちのまわりを何度も何度もずっと一緒に泳いでくれました。

ビッグブルーのダイビングボートである『BANZAI号』の近くの水面をぐるぐると回ってくれるので、水面休息時間も船から、スノーケルでと見たい放題。

もちろんセイルロックなので他の魚の群れとジンベエのコラボレーションも見られましたよ。

敢えてジンベエに近づかず、引いてなんぼでササムロ越しに撮ってみたり。

しかもこの日はジンベエが2匹同時に出現!

一枚の写真の構図に2匹を入れることは出来ませんでしたが、あっちにもこっちにもジンベエがいて大忙しでした。

まだまだ続く夏休みシーズンのタオ島、これからもたくさんのゲストの予約を頂いています。

こんなコンディションが続いてくれると嬉しいんだけどな・・・

セイルロックの夏

いよいよ夏本番を迎えるタオ島で毎日潜りまくっております。

もともと魚影が濃いかわりに透明度が良くない海なのですが、今は透明度もなかなか良いコンディションで潜れています。

何と言ってもセイルロックが熱い!

ツバメウオの群れが絶好調で、ポイント全体では控えめに言っても300〜400枚、いや、もっといるかな!?

魚眼レンズからはみ出すサイズの群れが見れます。

他にも各種バラクーダやギンガメアジの群れも常連で、ご覧のように異なる種類の群れが交錯します。

根の周りではツキチョウチョウウオが群れていたり、ワヌケヤッコが集まるというレアなシーンも。

最近はジンベエザメもちらほらと出現していますので、このままの状態が続けばかなり楽しい夏になりそうです。

そして、お天気の良いタオ島では、ビッグブルーのショップのあるサイリービーチが西向きなので、毎日美しいサンセットビーチの夕景がみられます。

ダイビング以外にもカメラが活躍しましすよ。

オススメの撮影ポイントなんかもお教えしますので、お越しの方は夕焼け話でも盛り上がりましょうね〜♪

年に一度のお休み

この1ヶ月は年に一度のお休みをもらいバリ島や日本に滞在してました。

で、結局、休みの間もダイビングばっかりしてました。笑

下記、タイの海のお話ではないのですが各地で撮った写真をご紹介させていただきます。

本当はめちゃくちゃいっぱい撮ったのですが、きりがないのでたくさんの中からそれぞれの場所からお気に入りのを一枚ずつ。

バリ・トランベンで、オーシャンダイブ・バリの中山大介さんにガイドしてもらった時のもの。

白いホヤの質感とタルマワシの存在感がお気に入りの一枚です。

昔からこのポイントが好きでよく通っていました。

そういえば実はその頃にパラダイスで吉野雄輔さんをお見かけしたことがあったのですがまだ面識が無かったので、うわ〜雄輔さんや〜!と遠くから憧れの眼差しで見ていただけの大村少年だったのでした。笑

お次は、和歌山・田辺のL-Diveの李友喜さんにガイドしてもらった時のもの。

この時期の田辺といえばやっぱりケヤリ!綺麗やわ〜♪

コケギンポの背景として、スヌートを使って黒抜きの背景に浮き上がらせてみました。

実家の京都からすぐのとこで、僕と同い年のガイドさんで、同じくらいの子供が居て、ほんまに家族ぐるみで仲良くさせてもらっています。

白浜温泉に浸り、美味しい海鮮食べて、充実の週末でした。

沖縄・宮古島のアクアストーリーの國廣哲司さんにガイドしてもらった時のもの。

國ちゃんのマクロガイドも熱かった! でもやっぱり地形が撮りたかった!

ずっと行きたかった宮古島、ガイド会の仲間の國ちゃんのおかげで目一杯楽しませてもらいました!

お天気が悪くて魔王の宮殿やアウントニオガウディーなどの有名どころには行けなかったのでまたリベンジしよう。

その後、國ちゃんと一緒に沖縄・本島へ渡り、沖縄ダイビングセンターのてつ!さん、スローライフの木戸泰成さん、オアシスダイバーズの吉末奈緒子さんの3ショップ合同の総力戦でガイドしてもらった時のもの。

4〜5人ガイド体制で次から次にネタを紹介してくれるのでめちゃくちゃ忙しいダイビングでしたが、本当ーにいろいろ見ていっぱい撮りましたが、ここで全部紹介したらきりがないので、個人的に見たかったリーゼントヘビギンポを。

今回はダイビングは一緒ではなかったけどガイド会メンバーである蓮尾さんや津波古君ともがっつり飲んで楽しかったです。

と、ここまではガイド会の世界の海ブログにも書いたので、もう少し詳しくはこちらを見てみてくださいね。

そしてここから新ネタ。

最後に岩手県、大船渡のみちのくダイビング Riasの佐藤寛志さんにガイドしてもらった時のもの。

タイの海とは真逆な北の海。

何もかもが新鮮で何を撮ってても楽しいのですが、特に気に入ったのがこの一枚。

大きな岩にびっしりホヤが付いていました。

海藻の森でアメフラシがいちゃついてました。笑

フサギンポ♀の積極性にはタジタジでした。

この顔で迫られても・・・(^_^;;

3.11の震災の後に復興ボランティアのお手伝いに行った時から比べたらずいぶん雰囲気が変わっていました。

なかでも海の清掃や町興しなどで漁師さんとダイバーたちが手を取り合って活動されているのがとても印象深かったです。

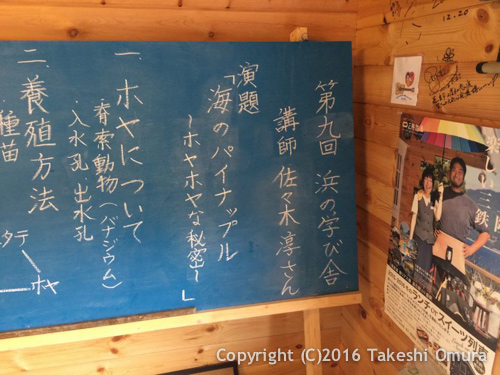

今回は三陸鉄道の恋し浜駅にあるホタテデッキで『浜の学び舎』のプログラムに参加させてもらいました。ホタテの一生という座学をしてから、漁師さんと一緒に海に出てホタテの耳釣りの仕掛けを体験させてもらいました。(※下の黒板の内容は今回のものではありません)

ちなみに『耳釣り』とは、ホタテの殻の耳と呼ばれる場所に小さな穴を開けて等間隔ロープに吊るし養殖することです。

もちろん、その後は新鮮なホタテ食べまくりです!笑

なかなか出来ない貴重な体験をさせてもらいました。

お世話になった皆さま、ありがとうございました。

大きな被害だったのでまだまだ復興への道のりは長いでしょう。僕自身もカオラックでインド洋大津波で被災して復興を目の当たりにして気た経験がありますが、今の三陸は被災地に遊びに行くのは不謹慎だなんて言うステージではなく、今でもいっぱい楽しめるし、美味しいもの食べられるし、元気に頑張っている地元の人たちと交流できるし、行くことそのものが復興のお手伝いにもなるのでどんどん遊びに行って欲しいと思います。

浜の学び舎のプログラムに興味がある方は、Riasの佐藤寛志さんに直接聞いてみてください。

さて、昨日、タイのタオ島に帰ってきました。

さっそく今日から潜ってきましたが、ガイドとしてゲストと潜ったので写真はありません。高水温によるサンゴの白化は心配していたよりも大丈夫で安心しました。

来月はタイの海から情報発信します。

海のシェルパ展『Color of the sea』

タイの海からサワディカップ!(タイ語でこんにちは!)

今回は大阪で開催した写真展の報告をさせて頂きます。

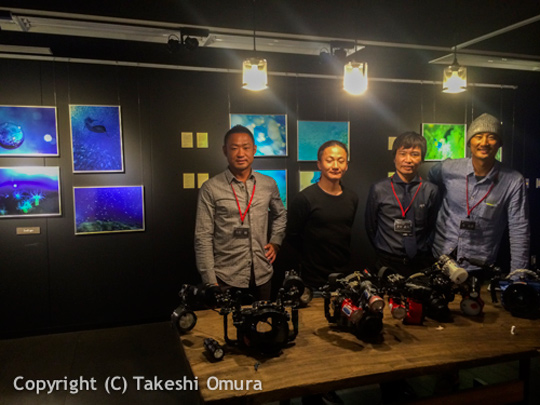

先月号の記事でも告知させて頂いておりましたが、私が所属するガイド会の同年代のメンバー4人で大阪のギャラリーで水中写真の写真展をやりました。

ガイド会に代々引き継がれている『海のシェルパ展』の第4世代で、沖縄渡嘉敷島の番田武六、和歌山田辺の李友喜、高知柏島の西村直樹と、タイから大村健の4人のメンバーです。

このメンバーでやれて本当に楽しかったし良かったです。

ありがとー!

今回は4人とも西日本出身という事もあり、日本中から水中写真好きのダイバーさんが大阪に集まる『上方水中映像際り』の日程に合わさせてもらいました。

そのおかげもありまして、私たちの写真展にも沢山のダイバーさんが見に来てくれました。

来て下さった皆様、本当にありがとうございました!

今回の写真展のテーマは水中の色『Color of the sea』

水中は青だけの世界ではないのです。

別々の海をフィールドに潜っている4人のガイドが、それぞれの海で撮った虹の7色と白と黒の全9色を水中写真で表現するという趣向です。

会場は淀屋橋にあるBlack Boxというギャラリーで、黒をベースにしたモノトーン基調のスペースのおかげで、上手い具合に9つの色のグラデーションを表現できました。

そして、4月のマリンダイビングフェアの日程に合わせて、東京でも開催することになりました。

場所は、池袋駅西口にあるギャラリー『Gallery ZO』で、4月1日(金)〜3日(日)を予定しております。

豪海倶楽部の関係の皆様も、ご都合付くようでしたらお気軽にお立ち寄り頂ければ幸いです。

来月は海の話をいっぱいアップしようと思います。

ガイドのつぶやき

- 三浦半島・葉山から

- 真鶴半島・湯河原から

- 伊豆半島・伊東から

- 伊豆半島・川奈から

- 伊豆半島・伊豆海洋公園から

- 伊豆半島・大瀬崎から

- 伊豆半島・平沢/静浦から

- 伊豆諸島・八丈島から

- 静岡・三保から

- 紀伊半島・尾鷲から

- 和歌山・串本/古座から

- 高知・沖の島から

- 鹿児島・屋久島から

- 沖縄・本島から

- 沖縄・久米島から

- 沖縄・西表島から