次から次へ壊れる

今年に入ってから車のラジエターの交換から始まり、ダイナモ交換、パワーウインドの修理と車のトラブルが満載。まぁ中古車なんで仕方ないけど、それにしても立て続けは困る。

ところが故障はこれで終わったわけではないのである。

長年頑張ってきたコンプレッサーのモーターが焼き付きコードから火を噴いてしまったのだ。幸い火事にはならなかったけど、モーターはご臨終です。これはマジきつかったぁ。

新しいモーターは高いんだよね。そこで去年手に入れた同じ型のコンプレッサーからモーターを外して交換してみることにした。治ったたどーーー!!!

でも去年手に入れたコンプレーサーも謎の故障で動かなくなっていたんですけどね。部品取りのコンプレッサーに成り下がってしまったのである。

その他にも洗濯機の故障廃棄からパソコンの故障買え替えと続き出費はかさむ一方。

考えてみれば今年初め、私も壊れてましたけどね。

これだけ壊れれば来年は何も壊れないで済むかも。特に私は壊れないように注意しようっと、と先日鼓膜の調子がよくないことにビビっているのですが・・・。

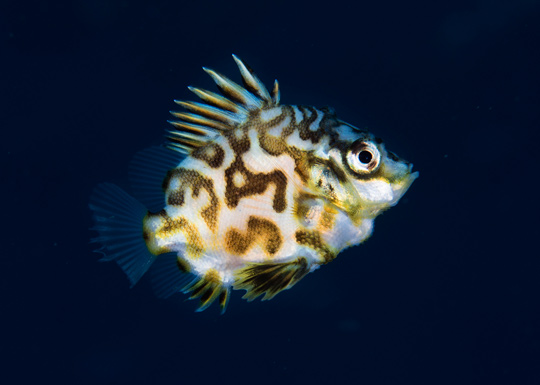

写真は今ナズマドの至るところで見られるスミツキカミナリベラのオス。

日本では小笠原では見られるが、他の地域では稀な種類。もちろんここ八丈島でも滅多に見ることのできない珍しいベラである。

そんなベラが今年ナズマドでたくさん見られるのだ。

いっぱいいても沖にいる強いオスがメスを牛耳っているので、その他のオスは浅場に追いやられ、そこにはいないメスを探し求めうろうろと徘徊している。

時々同属近似種のアカオビベラのメスやカミナリベラのメスにちょっかい出している姿を目にする。

写真のスミツキカミナリベラのメスを見ると、確かにアカオビベラのメスやカミナリベラのメスに似ているかも知れないが、こちらのオスたちも欲求不満を過ぎで種間交雑でも考えているのか。

ある意味このオスたちも壊れているちゃ壊れていますわな。

悪い霊の正体

10月31日ハロウィン、この記事が出る前日は、渋谷で仮装する若者たちが集まり大騒ぎとなっているでしょう。

そもそもそのハロウィンってどんなお祭りなのかな? さっそく検索して調べてみました。

紀元前の古代ケルト民族のお祭り、先祖の霊が戻ってくる日、丁度日本のお盆のようなものだったらしいです。しかし先祖の霊ばかりではなく悪い霊も戻って来るので仮装して身を守り、魔よけのカブをくり抜いた灯篭のようなものが飾られました。

その後このお祭りはアメリカに伝わりカブからカボチャの灯篭となり、子供たちが仮装して各家庭を回りお菓子をもらうようになったようです。

ただ日本では仮装して集まる部分だけが特化し、ご存知の渋谷での大仮装大会のような大騒ぎのお祭りとなったようです。

元々のハロウィンは、仮装して悪い霊から身を守るのですが、私には渋谷に集まる若者たちは仮装して悪い霊を呼び寄せているようにも思えるのです。

えっ、渋谷での悪い霊って何?と思いますよね。 まぁそれは皆さんのご想像にお任せしましょう。

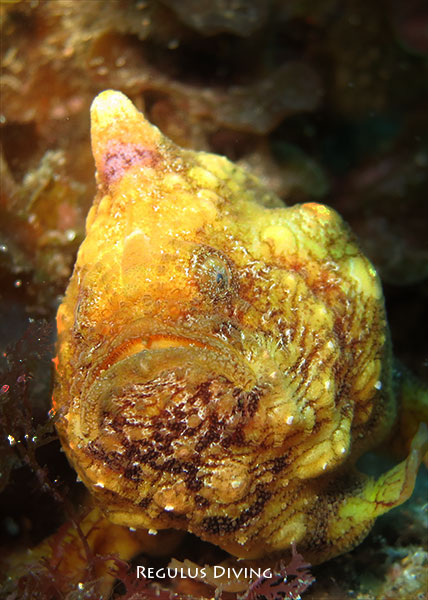

さてそんなハロウィンですが、海の中にもいました。仮装する生き物が・・・。

オオカイカムリのチビちゅんです。成体は20cm近くに達する大型のカニですが、この子は3cmくらいで、大きなカイメンをかぶって身を隠していました。

多分日本での生態写真はお初なんじゃないかなってくらい貴重な写真だとは思うのですが、ついついハロウィンを思い出し遊んじゃいました。

ハロウィンぽいと思いませんか。

どうやら彼は、その貴重さと容姿によって、悪い霊から身を守ることはできず、私(悪い霊)を呼び寄せてしまったようです。

よき八丈島再び

ふとガイド中に思った。

潜行して見る魚を指してボードに名前を書いてゲストに伝える。

エキジットまでにすべての魚の名前を伝えたらガイド料が倍額。一種類でも名前が書けなかったらガイド料は無料という賭けをやったら面白いかな。

さて今年の八丈島、黒潮が長々と島を覆い、ぬくぬく水温と透明度で十数年前のよき八丈島を彷彿させるほど様々な南の魚たちが出現している。

思えばその十数年前、毎日新たな種の発見があり、ワクワクしながら撮影したものです。

カメラはもちろんフィルム時代。一回のダイビングで撮影できる枚数は36枚です。

ピグミーシーホースを見つけたのもこの時代。36枚撮りきりで、20回ぐらい撮りに行ったかな。クレナイイトヒキベラのオスの背びれ全開写真を何度も撮り直したことか。思えばいろいろな撮影シーンが浮かぶその中で、一番の出ものは何といってもベニゴンベである。

ベニゴンベの日本での生息は小笠原のみで、サイパンやグアムが本場。そんな種類のゴンべが八丈島でたったの一匹ですが見つかったのです。

見つかった場所は乙千代ガ浜のドロップオフ縁の小さなサンゴ。激流に耐えてそのサンゴの下をクルクルと回るベニゴンベを必死に撮ったことを思い出します。

その記録により、図鑑で分布にちゃんと八丈島が載っているのです。しかしその後の記録はなく、せっかく入れてもらった分布も役には立たず、幻の分布となった次第です。

それから十数年、今年の八丈島の底力は凄かった。毎日馬車馬のように海に潜って疲れ果てた体だったのに、ベニゴンベのチビを見つけた瞬間、疲れは一気に吹き飛び、いつ写真が撮れるのかスケジュールの合間を探したほどでした。

まぁでも空いた日なんてあるわけなく。その後別の場所でももう一匹のベニゴンベの幼魚が見つかり、今八丈島には二匹もベニゴンベが見られる快挙となったのです。

そしてやった空いた時間ができて、というか無理やり作って一眼もって行ったのにろくな写真も撮れず、コンデジで撮ったベニゴンベの方が数倍よく撮れたので、見ていただくのは当然コンデジ写真となるわけです。一眼写真はお蔵入り・・・、お見せできません。

皆さんもいなくなる前に見に来てくださいね。

愚痴を言ってみる

今年の夏の八丈島は、黒潮にとっぷりと浸かり水温28℃、透明度は40mのぶち抜け八丈ブルーに染まる。

しかしだ。

南の太平洋上にいくつもの台風の卵が産まれ、次々に台風に育ってくれちゃって、しかも前代未聞の逆走コースを辿る台風やハリケーンから台風に変わったり、12日〜16日の5日連続で発生するという記録を更新したりと、台風が暴れまくっております。

はっきり言って仕事させてくれませーん!!!

ダイビングのお仕事も水商売とかわりません。先の見通しまったく見えない。

そこでこの写真を1枚。

カメと記念写真

ここ数年の傾向なんですが、年々夏になると体験ダイビングとスノーケルツアーの申し込みが増えてくる。

今年はその申し込み数が爆発した。

スタッフの入れ替わりもありレグルスはてんやわんや。希望日・希望時間は、こちらに合わせていただかないと受けることができない状態となっている。

どうしてこんなに増えたのだろうか。ひとつには、Cカードを取ってダイビングをやるほどではないけれど、体験やスノーケルでちょっと潜ったり泳いだりしたいという人が多くなったこと。

もうひとつは、これは八丈島に限ってのことだが、ウミガメ遭遇率が高いということ。

実際、耳抜き困難だとか、海が怖いとかでなければ、ほぼ100%の確率で会うことができる。スノーケルに至っては、複数のウミガメに出合えてしまうので150%とか180%の確率だ。

ある教育情報サイトでの海の生き物ランキングでは、堂々の四位に輝く人気者。そんなウミガメに会えるわけだから、多くの人たちが来るわけだ。

しかも、レグルスではできる限りウミガメとの記念写真を撮ってプレゼントしている。

特にアオウミガメとのツーショットは好評だ。

そんなクチコミが広がっているのか? 先日、あるダイバーから、「カメとのツーショット写真を撮ってくれるんですよね」と聞いてきた。

「確かに撮っていますが、それは体験ダイビングやスノーケルツアー参加者のサービスなんですよ。でも、リクエストいただければ撮りますよ。」とお受けしたらとても喜んでもらえた。

新人スタッフの藍が、「プロカメラマンが撮るカメとのツーショットは、有料にできるんじゃないですか?」と嬉しいこと言ってくれたんだけど、すかさずスタッフのみいさんが、「そんなにお金を稼いでないのでプロカメラマンとは言えません」と一蹴された。

ならば、「プロカメラマンが撮るカメとのツーショット写真」前に小さく「自称」と入れておこう!

いやこれだと、新聞の三面記事の片隅に載る変な記事みたいに思われてしまうかも知れない。

新種記載、その魚の名は

伊豆や八丈島では普通に見られるけど、あまりにもキホシスズメダイにそっくりなため、一昔前まで混同されていたスズメダイ。

どれだけそっくりか下の写真を比べてみてください。上がキホシスズメダイで下がそのキホシスズメダイにそっくりな子です。

どうですか、そっくりでしょ。

写真で比べると少し違う特徴も見えてきますが、水中で見るとまったく分かりません。キホシスズメダイそのものに見えてしまいます。

私も最初は同じ種類と思っていました。だだ、ちょっと疑問を持っていて、深場タイプと浅場タイプのバリエーションなのかなと思っていました。

今から14年前の話です。

ある方に深場タイプは別種のスズメダイではというヒントを頂いたのがきっかけで、その正体のなぞ解きが一気に進んだのでした。

繁殖行動やその時のオスの婚姻色、求愛の行動まで調べ、間違いなくキホシスズメダイとは別種であることを確信したのです。

もうその時は、キホシスズメダイとそっくりなスズメダイを混同することなく、どのステージでも識別できるようになっていました。

このキホシスズメダイそっくりな子の幼魚は、全身が黄色です。

全身が黄色い幼魚は他にも、コガネスズメダイ、ヒマワリスズメダイ(当時はこれも和名が付けられてませんでした)がいて、かなり混乱しましたが、おかげですべての謎が解明されスッキリしました。なぞ解きって楽しいですね。

そのスズメダイが、2018年6月にやっと新種記載されました。

和名はナノハナスズメダイ、学名はChromis Katoi、英名はKato’s chromisとなりました。

学名、英名は私の名前です。新種記載で私の名前まで付けてくださった岩坪先生ありがとうございました。

ベラに続き、思い入れのあるスズメダイまで私の名前が付き感無量です。

一番面白かった小説

今年に入ってから外傷性ではあるが、脳と頭がい骨の間に血が溜まる慢性硬膜下血腫という病状で手術し入院しました。

血を抜けば後遺症もなく普段通りの生活に戻れるのだが、再発率10%とまた血が溜まってしまう場合もあるようなのです。

残念なことに私、この10%に入ってしまったんです。

おかげで未だ潜りは完全復帰にたどり着いていません。まぁでも経過は良好なので夏までは元の状態に戻っていることでしょう。

それよりも、今年はガイドできるスタッフが一人沖縄へと旅立ち、追い打ちをかけるように私が潜れない状態となり、潜りを一手に背負い込んでしまったスタッフの水谷が大変なことになってしまったのです。

休みなく続くダイビング。春の体験ダイビングシーズンを乗り越え、ゴールデンウィークも乗り越え、一時はサザエさん症候群になりながら本当に一人でよく頑張ってくれました。

私が完全復帰したらしばらくは体を休めて欲しいと考えています。

だから「ちょっと今から仕事やめてくる 北川恵海」なんて言わないでね。

写真は2月の後半、倒れる3日前に撮ったキタマクラのオス同士のバトルです。

今年の春は、たくさんの小説は読んだけど、魚たちの行動を全部見逃してしまったのでした。

ライト撮影の勧め

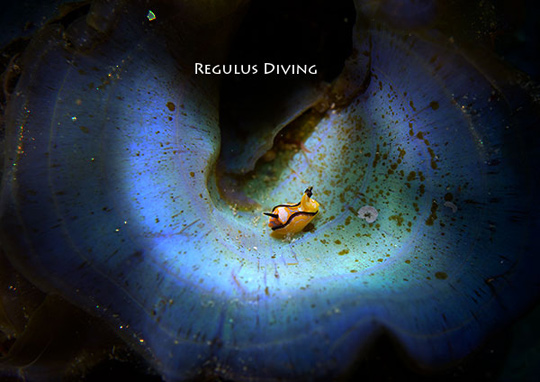

最近、ストロボを使わない、ライト撮影に凝っている。

被写体や背景をライトアップして、撮りたい場所だけを強調して表現する手法です。

使用するライトはINON-LF800N集光レンズ付き。メインのライトはアームを介してハウジングに取り付け。サブのライトは台座とウェイトに取り付け、据え置き型にしています。

最近ブログで紹介した写真を例に、ライト撮影の面白さをお話ししましょう。

春になると八丈島の海は様々な海藻で華やかになります。

写真の円形状の海藻もそのひとつ。

この海藻の形を強調するために、据え置きライトを海藻の裏側から中心に向かってライトアップ。

もうひとつのライトを円形の縁がでるようにサイドからライトアップ。この時クロフチウミコチョウにも木漏れ日のような光が当たることがポイントとなります。ライトアップされない部分は暗くなり、ライトアップされた部分が際立つのです。

どうですか。クロフチウミコチョウの物語が見えてきませんか。

この写真も同じように2つのライトを使って撮影しています。

ここで注意点があります。太陽の下で生活する私たちにとって、光は上から下に照らされているのが普通です。

ですからメインとなるライトは上から照射するのが基本です。

部分的に強調したい部分は、メインのライトよりも少し暗くした据え置きライトで照らすのがコツです。

真珠光沢のある貝殻の上は、ライトの光がよく反射して、はっとする写真に仕上がります。

ただ反射し過ぎると、メインとなる被写体まで白飛びしてしまいます。

特にコンデジを使った写真には、白飛びしてディテールがわからなくなってしまったものを、よく見かけます。

対策は簡単です。どんなモードでも、スッポト測光にしてしまえばよいのです。

モニターでスポット測光の枠の中に被写体を入れると、被写体の丁度よい色で撮ってくれます。

この写真は、もちろん合成です。合成のしやすさもライト撮影の利点です。

ライトアップされない背景は真っ暗になるので、この部分に合成したい写真をはめ込むのです。まだ画像編集なんて邪道だと言われていて、フィルム撮影をしていた時代には、多重露光という手法で苦労してこのような作品を作っていました。

ライト撮影。生態写真とはひと味違う作風です。私は物語を感じさせるという主題で撮っています。

皆さんも是非挑戦してみて下さい。写真の幅が広がりますよ。

試しの裏とおこぼれ頂戴!!

私の必須アイテムは、水中スレートに太さの違う指示棒2本、水中ライト、それとアルミ合金の丈夫なハウジングに入ったコンデジだ。

これら一式がBCにぶら下がっている。

これに最近ではノーストロボで複数のライトを使っての撮影を始めてしまったので、当然BCに付いているDリングは足りなくなっている。

そろそろDリングがいっぱい付けられるテック用のBCに変えようかなぁ〜と考えていたら、コンカラーのコウタローが「テック用は、バックマウント式のBCなのでバランスが変わるから、買う前に僕の使って試してみたらどうですか」だって。

いい奴だねぇ〜。

さっそく借りてナズマドへ。ちょっと面白い形のテック用BC、タンクベルトは2本あるのね。あら右肩に排気バルブないじゃん。エアー抜くのはインフレーターが主流になるのね。

お股にベルト通してウエストベルトに入れるってなかなか変わった止め方なんだな。BC自体に4kgのステンの板が装備されているから腰にウエイトを付ける必要がないみたい。

と確認しながら組み立てて、さてインフレーホースに中圧ホースを取り付けると・・・。

ブジュー!

インフレーターホースの取り付け部分がかなり摩耗している。結局エアー漏れが酷くて使えず、その部分のパーツを交換してから試してみることとなった。

もしかしてコウタロー、貸した理由はBCのメンテナンスが狙いだったのか??

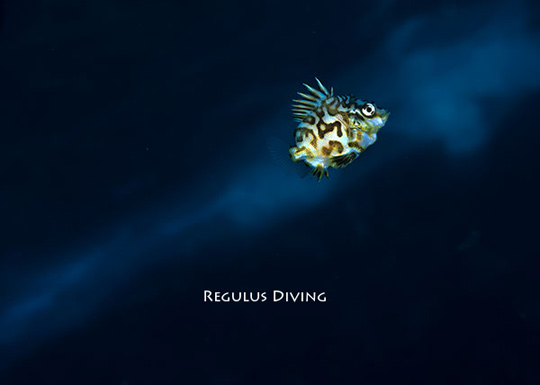

さて写真はなんと驚きのツボダイの幼魚である。

ツボダイは、水深200m〜400m辺りに生息する深海魚なのだ。もちろんダイビングで拝める代物ではない。

ポイントはナズマド。その日は弱い南西の風が吹いていたのでエントリー口に大量のゴミや海藻が溜まってたが、この時は目もくれず、最近出没している大型のサメを狙って捜索開始。

でも同業者はナズマド入る度にサメに会っているのだが、私は影すら見ることができない。まじ嫌われちゃったみたい。

この日もサメは見られずとぼとぼとエントリー口に戻ってきたら、スタッフの水谷が中層に浮く変な魚を撮っていた。

近づいて見てみると、体長4cmほどの背びれのトゲトゲが目立つ見たこともない魚だった。

これがツボダイの幼魚なのだ。

水谷曰く、ゴミの下にいたら「私を撮ってぇぇ〜」と言わんばかりに、真っすぐ水谷のところに降りてきたらしい。

こんなこともあるんだね。もちろんおこぼれを頂戴は必然でしょ。

ツボダイの幼魚、果たして幼魚期はゴミや海藻に紛れて浮遊生活を送っているのか、潮流の関係で浅いところまで運ばれて海藻に紛れていたのかはわかりません。

どちらにしろ、おそらく生態写真は初記録になるんじゃないかなと勝手に思っております。

太陽の代わりとなるライト

「隣の家族は青く見える」深キョンの主演のドラマ。

ダイビングインストラクターで妊活してて、誰にでも優しく接して、芝居は下手だけど、このドラマは深キョンなしでは成立しないと思う。

いいわ〜深キョン。とドラマにはまっているというか、深キョンにはまっている44です。

INONから発売したばかりのストロボZ330。ガイドナンバー33というとんでもない大光量のストロボだ。

これで逃げ回る遠くのベラやブダイが撮れるかもと思い毎回持っていくのだが、なぜかライトのみの撮影になってしまう。

どうやらコントラストのはっきりさせる写真にはまってしまったようだ。

ドラマもそうだがはまってしまうと抜けられなくなる性分なので、逆らうことはせず素直に受け入れている。

写真は光を巧みに操り味方にすることが大切。その中でも逆光は被写体をより輝かせる。よく女の子のポートレートの写真なんかで見かけるよね。

陸上では如何に太陽を味方にするかが課題となるが、海の中でのマクロ撮影では太陽を味方にすることはできない。

むしろ太陽の余分な光が邪魔をすることもある。太陽は敵だ!!と言い放っちゃいましょう。

そこで太陽の代わりに大光量のライトを使うわけだ。できれば二本あるとより効果的。

一本は太陽と同じような角度で上から被写体に当てる。もう一本は被写体本体にまともに当てる。ただし下からの角度はご法度。

光のバランスが崩れちゃうからね。あくまでも太陽と同じような自然な角度で当てるのがポイントかな。

実はウミウシを撮影するのに適した撮影方法じゃないかなと、最近思い始めている。

この撮り方を続けていたら、きっと「世界で一番美しい ウミウシの図鑑」ができるかもしれない。

世界で一番美しい、、世界で一番美しい、、、あっ!雄輔さん乗りませんか。笑

横位置ひれがバシッ!

奥様は取り扱い注意、ドクターX5、コウノドリ2、先に生まれただけの僕、そして陸王、去年は結構楽しみなドラマが続いたんだけど。

おいおい、その後から始まるドラマが何だかみんな興味わかないんですけど・・・。

また、ワンパターンの正義は勝つっていう現代版ドラマが見たいなぁ〜。その時は是非とも高嶋政伸にまたヒクヒクして欲しいなぁ〜。

ワンパターンといえば、どんな種類でも関係なく横向きでひれがバシッ!って全開に広がっている写真ばかり撮っている私。

まさにワンパターンだ。でもこのがカットが大好きだからいいんです。

年の暮れ、フチドリハナダイが大群で群れている場所に出会った。ちょっと深いけどね。これだけ群れているんだからやっぱりワイドで収めようと思い、後日ワイド片手に行ってみた。

ところがどっこい、この間のような大群の群れはなく、ばらばらと分散してしまっていたのでした。

やっぱりワイドなんて持ってくるんではなかった。

いつもの横向きでひれがバシッ!って全開に広がっているフチドリハナダイを撮ろう!!

と再びちょっと底まで。実はこのちょっと底までなんですが、行くの大変なんです。

冬場はナズマドがなかなか凪てくれない。凪たとしても出入りはバシャバシャしているし。場所も遠く流れもあるし、深さも尋常ではないし。安全のためサイドマウントで加速減圧用のタンクぶら下げているし。

で、行って撮った写真がこれ!これですよ・・・。

ひれ広がってないし、寄りもあまいし、ダメダメな写真です。

ワンパターンと言えどもこれは納得がいきません。なので再度ちょっと底まで。

寄りもよし!横向きでひれがバシッ!って全開に広がっているフチドリハナダイ!

まぁこれでしたらよしとしてもよいでしょう。

やっぱりワンパターンとは言え、自分が納得できる写真でないと駄目ですね。今日もワンパターンを求める44なのでした。

さて撮影が終わり、ふとその下を見ると、あら、リュウセイスズメダイの幼魚・・・。

ってことで、横位置ひれがバシッ!は続くのでした。

新たな出発

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

44です。メロンです。請求書です。

ドクターXが終わってしまった。このまま終わらず続編が見られますようにと、他愛無い夢から始まる2018年。

五年勤めていたスタッフの昇太が沖縄本島で独立します。

ショップ名は「ゴリラハウス」。どこかのクラブハウスか、はたまたどこかの宿泊施設かと思わせるネーミングだ。

「太陽は敵だ!」といい放ち、黒いバックを今宵なく愛し、スヌート撮影やらHOTけNIGHTなる夜の浮遊系撮影のダークサイトに陥ってしまったのである。

レグルスでジェダイを目指していた昇太、どうしてしまったのだ。そんな暗黒面な奴ですが、是非皆さん遊びに行ってやってくださいな。

そしてもう一人のスタッフ水谷は、古株ジェダイとなり、長く執筆していた豪快倶楽部の「海辺のエッセイ」を引退することとなりました。長い間お付き合いして頂き大変感謝しています。

だからと言ってレグルスを辞めるわけでもなく、豪快倶楽部の「八ック謎ナゾ生命体」のコーナーはやめませんので、引き続きよろしくお願いします。

その「海辺のエッセイ」は今回から私加藤、コードネーム44が担当します。えーーー、古株過ぎる・・・、という声が聞こえてきますが、無視無視。。勝手気ままに執筆しますのでよろしくお願いします。

レグルスも今年は新人のスタッフがやって来ますので新体制で新たな出発の年となります。欲を言えばもう一人新人が欲してところです。

もっと欲を言えば非常勤インストラクターも欲しいところです。詳しい説明はこちらをご覧ください。

今年は戌年ですね。写真はレグルスの看板「メロン」と「シャルル」です。

メロンは女子専のセクハラ犬ですので、女子の皆さん、来店時は後ろを取られないように注意しましょう。

シャルルは、誰でもwelcome犬です。来店時は目いっぱい構ってやってください。

この二匹は、車に乗って皆さんと一緒にポイントまで行きます。

もちろん我々が潜っている最中は、陸で留守番していますが、時々海に入ってカメにのって遊んでいますので、もし海の中で会ったら写真撮ってあげてくださいね。

イカしたお話し

豪海読者の皆さん、こんにちは。レグルスの加藤です。水谷ではありません。

実は彼女、体のやる気と気持ちのやる気のボタンを失い、今月の海のお話しをお休みしたいと申しているので、ピンチヒッターの私めがお伝えすることとなったのです。

おそらくこの号が紹介される頃には、ボタンも見つかり、ブチって押されて復活していることでしょう。

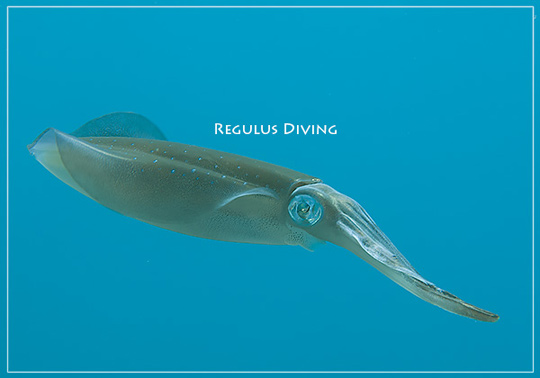

さてさて今月は「イカしたお話し」をしてみましょう。

まずは過去の水谷の記事を見て、八丈島のイカ事情を復習してください。

春から初夏、たくさんのアオリイカたちが、八重根のイカ床に集結して産卵します。イカ床を設置した、八丈島のダイビング事業者である私たちの苦労が報われる瞬間です。

伊豆で見慣れているダイバーは、「なんだ、アオリイカの産卵かぁ〜」と、わざわざ八丈島まで来て見なくてもと思ってしまうかもしれませんが、いやいや、まずは見てください。

八丈島の子は、とにかく巨大なんです。

そうですねぇ、どのくらいかというと同長50cm〜60cmで足まで入れたら1mはあります。

伊豆で見られるアオリイカは、同長30cm〜40cmで足まで入れても精々60cmくらいでしょうか。同じアオリイカでも、全然大きさが違うんです。

どうしてこんなに違うのか? それは・・・、はい、過去の水谷の記事で復習してください。

読みましたか?? そうなんです、まだ正式には分けられていませんが、伊豆のアオリイカは「白イカ」と呼ばれ、八丈島のアオリイカは「赤イカ」と呼ばれ、まったくの別種になるのです。識別ポイントは、まず大きさですね。あとは背面が白っぽく見えるのが「白イカ」、背面が赤く見えるのが「赤イカ」ですから、色彩でもある程度見分けることができます。

まぁでも、見慣れていないと色で見分けるのは難しいかな。

一番簡単な方法はひと房の中の卵の数を数えることです。白イカは大体5〜6個入っていて、7個以上は入っていることは、まずありません。

「赤イカ」は、8〜9個入ってます。では写真で数えてください。

ちゃんと9個入っていますね。

でも「白イカ」、「赤イカ」、どっちもアオリイカです。見分けられたからと言っても何も得することはありません。

ただ八丈島には、伊豆で見られるアオリイカとは別の種類の、とんでもなく巨大なアオリイカがいるんだぜ!って知ってほしいだけなんです。

つまり自慢したいんですね。えっへん!

で、もしも八丈島で「白イカ」も見られたら、さらに自慢できる! と思い、かなり探しました! …が、残念ながら見つかりませんでした。

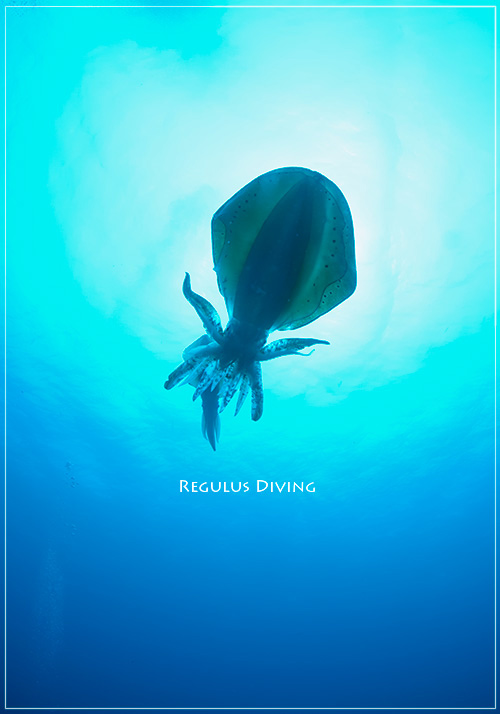

その代わり、もう一種類の「くぁいか」と呼ばれているアオリイカが見つかりました。

この種はアオリイカの中で一番小さいサイズ、同長15cm、足まで入れると30cmくらいです。卵のひと房に2つしか入ってません。まぁ体が小さいから房の長さも短く、短ければ卵の数も少なくなるのは当然ですね。

はい、こちらが「くぁいか」の卵です。沖縄では死サンゴの下に産み付けられますが、八丈島では石の下に産み付けられていました。

かわいい卵ですね。

で、その卵を産んだ親がこちらです。

外見は多少赤イカよりも黒っぽいのですが、小さい赤イカって感じで、多分見分けることは無理でしょう。サイズも小さいし、産卵する時には岩の下に入ってしまうので姿が見えなくなります。「くぁいか」の産卵ショーは、地味すぎて人気はでないでしょうね。

八丈島の記録としては凄いんだけど、営業的にはちょっと使えないです。

やっぱりアオリイカの産卵ショーは、巨大なのが、ぐわーっと降りてきて産卵する姿がいいんです。皆さんがこの記事を読んでいる頃、八丈島の八重根の沖で、たくさんのアオリイカが集結して大産卵ショーが行われていることでしょう。

是非皆さん、この「赤イカ」の産卵ショーを見に来てくださいね。

「赤イカ」の。。。えっへん!

あくまでも個人的な狙い in レグルスツアーマクタン編

毎月みいさんのページを楽しみにしている豪海読者の皆さん、こんにちはです。

今回はみいさんの諸事情というか、最初から書く気がなかったかは分かりませんが、のっけから「親方、今月の豪海倶楽部よろしくね♪」と頼まれちゃったので、2月に行って来たレグルスマクタンツアーの報告でもします。

まず、南のサンゴ礁域に来ると必ず撮るベラがいます。なぜ撮るかというと好きだからとしか言えませんが、あえて言うならば錦鯉のような色彩といざ撮ろうとすると必ずと言ってよいほどそっぽ向くからです。

この素っ気なさ、ますます気に入ってしまうんです。

あ〜、名前はヤシャベラね。

毎回海外にツアーに出かけると、そのご当地ならではの魚と日本にいない種類の魚を撮ることにしています。

まずはGREEN-HEADED WRASSE、学名Halichoeres chlorocephalusです。

パプアニューギニアでしか見られない固有種と思われていましたが、最近ではフィリピンでも数は少ないものの生息が確認されています。

今回お世話になったショップは、アクエリアスさんです。

あの拓ちゃんのお店です。我々が行った日程は満員御礼だったので、柏島のアクアスまっちゃんが駆け付け、最強タッグのガイド陣となったのです。

その拓ちゃん一押しのGREEN-HEADED WRASSEですので、目いっぱい撮らせていただきました。

ベラの場合、オスがいれば近くにメスもいるものです。紹介されたのがオスだったので、途中からメスを大捜索。

もちろんいました。連れのゲストが幼魚まで見つけちゃったので、オスとメス、そして幼魚のステージまで撮ることができたのです。

やっぱベラは全ステージおさえるのが基本だね。

写真はメスのステージです。

まぁすんなりと幼魚のステージまで撮れれば御の字なんですけど、ベラの場合は、メスの色彩と幼魚の色彩が同じものは少なく、別種と思えるほど色彩が異なるものの方が多いのです。

例えばマクタンの水深3mの浅い水域に多いSAGRASS WRASSE、学名Halichoeres papilionaceusは、インドネシア、マレーシア半島、フィリピン、パラオ、パプアニューギニアに生息するベラです。

沢山いたのでオスもメスも簡単に写真に収めることができましたが、幼魚らしきものがいないのです。これはまったく色彩の異なるパターンだと思い、視点を変えて探してみると、ピンポーン、当たりです。

この謎解きもベラ撮影の楽しさでもあるんですね。

今回は沢山の種類のベラを撮りましたが、もう一つの目的を忘れてはなりません。

八丈島にはモンスズメダイの成魚が見られません。

このモンスズメダイですが、最近成魚には、尾びれの白いタイプと黒いタイプの二つの色彩バリエーションがいるという話を聞いたので、今回このマクタンで是非調べてみたいと思ったのです。

こちらは尾びれが白いタイプの図鑑などで紹介されているモンスズメダイです。

浅いサンゴ礁の中層に沢山群がっていました。

黒い尾びれの色彩バリエーションもすぐに見つかりました。

こちらは産卵床を構え、卵を守っていたオスでした。モンスズメダイの産卵床は岩礁の狭い範囲に砂が溜まった場所です。

オスは砂の上にあるサンゴ礫や小石をきれいに排除して、80cm四方の粒ぞろいのきれいな砂溜まりを作ります。

メスは砂と卵を絡めて敷きつめるように産卵します。あとはオスが卵の孵化まで守るのですが、この時のオスが尾びれの黒いタイプだったのです。

そこで、このオスをちょっと追ってストレスを与えてみました。するとみるみる内に黒い尾びれは白っぽい尾びれへと変化したのです。

とは言っても完全真っ白な色彩にはなりませんでしたが。

尾びれの白いタイプと黒いタイプの二つのバリエーションは、どうやら繁殖行動の時の色の変化と思われます。

但し、オスが産卵床を持たない通常時の時に、果たして真っ白な尾びれなのかどうか、真っ白な個体群で繁殖行動を見たという情報もあるので、もう少し調査が必要ですね。

おしまい。

あれ、レグルスツアー報告じゃないの? と思ってましたか。だから、あくまでもレグルスツアーと関係ない個人的なお魚調査ってことです。

でもちょっとだけ潜ったポイントマップを紹介するね。拓ちゃん入りで♪

来年も行けるかなあ?

豆南諸島報告

豪海ファンの皆さんこんにちは、八丈島を担当していますレグルスの“み”ではなく、加藤です。夏の激務と無休に耐えきれず、逃走をたくらむ”み”さんに代わって、今月は私めがお送りいたします。

いやぁ〜、まじ今年の夏から9月に掛けて忙しかったぁ〜。忙しすぎて7月の終わりに行って来た豆南諸島の写真整理とリスト作りを放置しておりましたわ。

豆南諸島は、八丈島の南から小笠原の北にかけて点在する岩や島々のこと。その中の青ヶ島、ベヨネーズ列岩、須美寿島に、縁あって国立科学博物館の魚類調査に同行してきました。

この島々は一般にはダイビングすることはできない地域ですが、以前から巨大な回遊魚やサメがうようよいいるという噂を聞いていたので、是非一度は潜ってみたいと思っていたのです。

そんな場所へ、正式な許可をもらった上で堂々と潜れるわけですから、タンクを沢山積み、カメラを2台持って、時間の許す限り潜ってやろうと思ったのは当然ですね。

ファーストダイブは青ヶ島。巨大なフエダイやバラハタやトカラベラの老成魚やらツユベラの老成魚は目につくんですが、あれ?どこかで見た景色、いる魚たちもお馴染みのものばかり…。そうなんです、八丈島の景色そっくりっていうか、八丈島の南の石積みというポイントに潜ってるみたいな錯覚にとらわれちゃいました。物珍しさや新鮮味が感じられず、三本潜って終了。

二日目、今度はベヨネーズ列岩です。ここは以前漁師の手伝いをやっていた頃、夜停泊したことのある場所で、「いつかここで潜ってみたいなぁ」と思ったところでもあるのです。

潜降すると、なんだかテニアングロッドの浅いところや、サイパンのブルーコーナーの根の上にいるような印象を受けました。

さすがここまで来ると亜熱帯の海って感じです。カッポレやギンガメアジ、カスミアジ、イソマグロなどの大物が次から次にやってきて、ウメイロモドキが無数に群れています。

憧れのミナミイスズミなんて、うじゃうじゃ過ぎるぐらい大群で群れています。

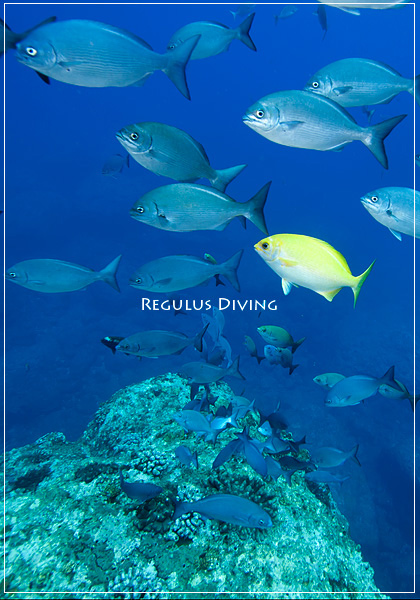

そう、今回の一番の目的だった、イスズミとミナミイスズミを目視でも写真でも見分けられるようにしようという課題は、あっという間に達成できてしまったのです。

それと黄色いミナミイスズミを撮影すること。こちらも、群れの中に黄一点でいる写真まで撮れちゃいました。

結局ミナミイスズミは青ヶ島からベヨネーズ列岩、須美寿島まで、浅い水域に溢れるような大群でごく普通にいることがわかりました。

ベヨネーズ列岩、いいポイントですねぇ〜。お客さんを連れてきたら大喜び間違いなし。が、それにしても、やはり新鮮味が感じられません。理由は簡単、ユウゼン、レンテンヤッコ、テングダイ、八丈島の代表選手が一通り揃っていたからです。サメが多いのは噂通りでしたが、3mを超える大物の影はなく、みんな1.5mほどの小さい子ばかりでした。

三日目は今回のメイン、須美寿島です。

やばい・・・、ここはやばい。

底なしのドロップオフ・・・、渓谷のような景色・・・。

入るタイミングが悪く、あり得ない激流でしたが、激流じゃなかったらもっと潜りたいと思うほどの凄いポイントでした。私の中では今までの中でトップのポイントになるかも。

激流だったため、慎重にドロップの壁面をそろそろと下りて行くと、私よりでかいイソマグロが目の前を横切り、カッポレからロウニンアジ、カスミアジなんて次から次へと通り過ぎていくのです。サメは相変わらず小さいけど・・・。

そんなことより、私を脅かしたのは壁面にはびっしりと群れるオレンジストライプ・ピグミーバスレットたちと、その群れを守るように未記載種と思われウツボの仲間が何匹も顔を出していたことです。

近づくとオレンジストライプ・ピグミーバスレットたちは、一斉にそのウツボのいる穴に避難するのです。まさに守り神です。

とりあえずこのハナダイは、オレンジストライプ・ピグミーバスレットということにしていますが、ちゃんと調べれば新種になる可能性を秘めています。

もちろんこのウツボだって、調べれば新種になると思っています。

大物の魚たちが見られる噂の豆南諸島。私にとっては未知な魚たちがまだまだ見つかる素敵なポイントなんです。

もう一度須美寿島潜りてぇ〜! 鳥島と孀婦岩も潜りてぇ〜!!

また来年のお楽しみでーす。

ガイドのつぶやき

- 三浦半島・葉山から

- 真鶴半島・湯河原から

- 伊豆半島・伊東から

- 伊豆半島・川奈から

- 伊豆半島・伊豆海洋公園から

- 伊豆半島・大瀬崎から

- 伊豆半島・平沢/静浦から

- 伊豆諸島・八丈島から

- 静岡・三保から

- 紀伊半島・尾鷲から

- 和歌山・串本/古座から

- 高知・沖の島から

- 鹿児島・屋久島から

- 沖縄・本島から

- 沖縄・久米島から

- 沖縄・西表島から